汽车行业这些年竞争是真的激烈,随之也发生了一件很有意思的事。

以前恨不能把“合资”两个字扯掉,一心只论外国技术的合资车企,也在更改营销话术。

“我们是中国车企……”

在上汽大众途昂 Pro 上市发布会上,上汽大众销售与市场执行副总经理傅强直接开怼三大系列竞品。

傅强说,“纵观中国整个汽车市场,日系车已经全面落伍了,缺乏足够的创新能力和竞争力,来应对整个市场严酷的挑战。”

日系车不行!

傅强还称:“BBA 有着不错的底盘和动力系统,但是它们的智能化却相对落后;很多新势力车型,有着不错的城市驾驶和舒适性,和智能化表现,但缺少了一种走四方的能力。即使采用了增程式的解决方案,其在馈电情况下的行驶性能,同燃油车相比,也有着天壤之别。”

传统豪车品牌也不行,甚至现在热销中国市场的中国新势力车型也不行。

他说的对与不对呢?

东风日产汽车销售有限公司新能源品牌总经理王骞在微博回应称:“看完这个发言感觉很震惊,在互相致敬的大环境下,典型的五十步笑百步。负责任的说 N7 的智能化领先 ID 一个代际,也领先 VW 的产品线 12-18 个月!”

王骞还称:“上汽大众是值得尊敬的企业,曾经也是合资品牌的标杆。但这个时点不应该分日系德系,大家都是中国本土车企,在中国为中国向全球,N7 就是这样模式下首款新能源产品。”

注意一个点,这里有一个以前很难看到的词汇,叫“大家都是中国本土车企”。

十年前,很多合资车企其实不愿意贴上中国本土车企的招牌。

原因很简单,那时候的中国人都不愿意买纯中国品牌的汽车。

2014年,中国汽车保有量已经达到了1.54亿辆,仅次于美国。

当时汽车之家在进口车、合资车、国产车之间做了一项调查。

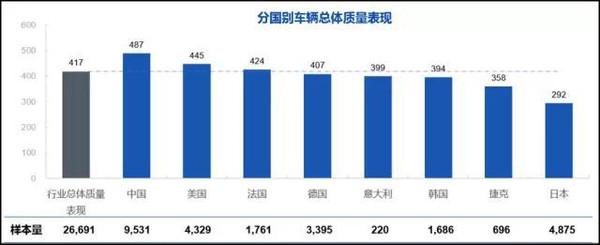

调查显示,进口品牌平均每百辆车只有304个故障抱怨,自主品牌有487个故障抱怨。分别对比中,日系车以显著优势成为受抱怨最少的车系,低于总体水平42.8%。

也就是说,在汽车质量上,进口车好于合资车,而合资车又好于国产车。

尤其是在使用年限上,也有很多的区别。

国产品牌在使用三年后,消费者对其抱怨显著提升。

据当时中国汽车质量网2014年统计数据显示。

长城汽车旗下H6、H5、M4、C50、C30;

奇瑞旗下艾瑞泽7、A3、风云2、E3;

比亚迪旗下速锐、F3、S6、G6;

吉利旗下帝豪、GX7、SC6;

广汽传祺GA5、GA3等车型……

只要是国产汽车,就是一个投诉重灾区。

当时,益普索汽车(Ipsos Auto)采用了行业通用的PPH(ProblemperHundred)的方式评估,发布了2014年《中国乘用车市场整车质量表现研究报告》。

报告直接点明,中国品牌汽车从整体上,有待于提升。

不是消费者不支持国产品牌,而是当时的国产车无论是质量还是售后服务,相比进口车、合资车,都差点意思。

故障率高、小毛病多、售后维修难以保障、汽车可靠性差……这些都是当时国产车存在的问题。

所以在十年前,我们时常会看到合资车满大街的情形。

可如今,真的变了。

2025年2月,中国自主品牌车企表现突出。

销量数据显示,自主品牌汽车的批发量占比已经超过70%,这意味着每卖出10辆乘用车,有7辆是国产车;

零售数据显示,2月自主品牌乘用车销量达到91万辆,同比增长51%,市场份额为65.6%,同比增长10.6%。

为什么大家又都选择购买自主品牌呢?

并不是所谓的情怀起到了作用,而是中国自主品牌的汽车质量有了非常明显的提升。

据汽车之家权威发布的《2024年度乘用车新车质量研究报告》显示,虽然海外进口品牌新车质量持续领先,PPH平均值降至125。

但中国品牌新车质量改善非常明显,PPH平均值从194降至158,与海外国产新车差距进一步缩小。

报告中,特别提到鸿蒙智行、蔚来、理想汽车连续三年上榜,成为质量提升的典范。

从2014年的报告与2024年的报告对比就能看出,中国消费者之所以选择中国自主品牌汽车的驱动,并非是所谓的情怀,而是中国产的汽车质量切切实实的提升了很多。

甚至在电动化、智能化方面已经领先于其他国家汽车品牌。

2024年底,丰田86总工程师多田哲哉表示,许多日本人对中国制造持负面态度,但必须冷静看待中国车现在的水平。

在造车技术和设计方面,比亚迪从欧美厂商挖来了许多资深工程师,从颜值上来讲,已经不逊色于任何一款车型。

此外,他还提到,日本丰田、本田的纯电动车型,和比亚迪根本没法比,包括性能参数、内饰品质、显示屏、车内娱乐系统所有方面全面领先。

当然,他也指出了比亚迪的一些不足,车辆的底盘和动力输出精细化调整仍有提升空间。

说回合资车。

2024年,有的合资车同比下滑严重,甚至来到了两位数。而“纯血统”的中国自主汽车品牌都有不同程度的涨幅。

于是,我们会在近期市场看到更多承认自己“中国”身份的合资车,还要与华为这种代表中国技术的企业合作,以求得到更多消费者的关注。

传统合资车企曾以“技术引进”为核心竞争力,但面对如今强势的自主品牌崛起,已经在逐渐调整营销策略,强调“中国本土车企”身份。

今天!

中国的汽车行业竞争惨烈程度远超任何一个国家和地区。

而中国自主品牌在其中扮演了重要的角色,从依赖合资技术到自主创新,从质量短板到全球领先,这一过程既付出了行业“内卷”的惨痛代价,也彰显了中国制造从“大”到“强”的蜕变。

未来,随着智能化、电动化等技术的深化,竞争将更聚焦于用户体验与生态构建,而自主品牌在全球汽车产业中占据更高话语权。