“这十几年,家里门前的槐树都长高两丈了。”1940年初春的滹沱河畔,徐懋淮抖着旱烟袋迎出门时,这句带着泥土味儿的开场白,让风尘仆仆的徐向前眼眶发热。这个离家十二载的红军将领此刻才真切意识到,在他追随革命转战南北的日子里,故乡的草木仍在悄然生长。更令他意外的是,父亲接下来那句: “那个姓阎的长官倒还顾念着五台县的老交情。”

山西人特有的直率口吻里,藏着段鲜为人知的往事。徐向前与阎锡山的纠葛,远不止教科书里非黑即白的政治对立。在五台县东冶镇的土墙上,至今还留着光绪年间 “同光新政”的告示残片,这片土地孕育的乡土伦理,远比后世想象的复杂得多。

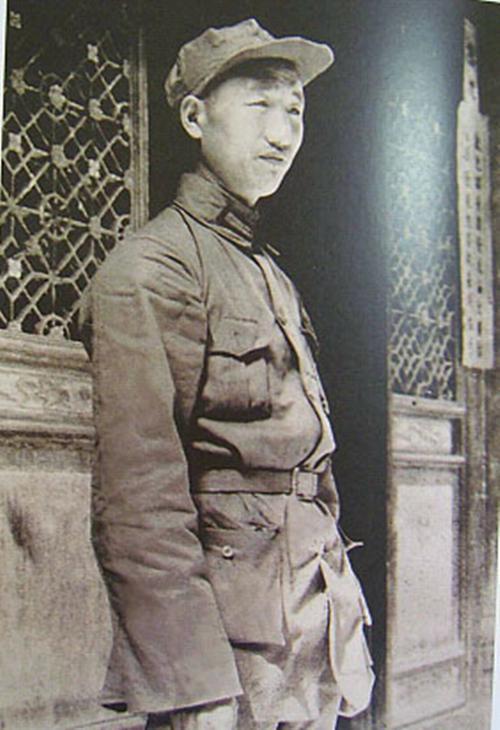

阎老西儿在太原城跺跺脚,整个太行山都要抖三抖的日子,徐懋淮这种庄稼汉原本是摸不着边的。但1919年徐向前考入山西国民师范,让这个寒门子弟意外踏进了阎锡山的视线。有意思的是,当留着八字胡的阎督军巡视学堂时,谁也没料到眼前这个寡言的忻州后生,会在二十年后成为他最难对付的对手。

“徐教官还是这么倔。”1937年深秋,当徐向前作为八路军代表重返山西,阎锡山在克难坡的窑洞里摆弄着烟斗,话里带着三分讥诮七分感慨。此刻的太原城外,日军正沿着正太铁路步步紧逼。这对昔日的师生兼同乡,在民族危亡面前不得不重新打量彼此。徐向前清楚记得,当他展开《抗日救国十大纲领》时,阎锡山的手指在 “减租减息”条款上停留了足足半袋烟工夫。

不过要说阎老西儿有多待见这个 “赤匪学生”,倒也未必。1932年徐向前带着红四方面军横扫鄂豫皖时,南京方面发来的通缉令就摆在阎锡山的案头。但这位精明的 “山西王”愣是压着没动五台老家的徐家人,这事直到1949年后才从旧档案里翻出端倪。个中缘由,或许能从阎氏家训里寻得线索—— “宁负天下,莫负乡邻”的处世哲学,在这位军阀身上刻得比三民主义还深。

徐家老宅的瓦当至今保存完好,门楣上 “耕读传家”的砖雕连道裂纹都没有。当年徐向前母亲病重,保长带着人冲到院门口,是县里突然来的公文给挡了回去。乡民们私下嘀咕: “定是太原城有人递了话”。这种心照不宣的乡土庇护,在讲究 “灭九族”的旧时代堪称异数。徐懋淮后来跟儿子念叨: “甭管外头闹得多凶,咱村口的关帝庙香火可没断过。”

国共在山西的角力,某种程度上成了两个五台人的隔空博弈。阎锡山推行 “按劳分配”迷惑南京方面时,徐向前正在太行山搞 “三三制”政权;等阎老西儿搞起 “兵农合一”,徐教官早带着129师钻进吕梁山打游击了。但每逢年关,五台县衙总会给徐家送袋白面,说是 “慰问军属”,这出双簧戏唱得连日本特务都摸不着头脑。

最耐人寻味的当属1948年临汾战役。当徐向前指挥的炮火撕开城墙时,阎军阵地突然打出面白旗,带队的营长扯着嗓子喊: “徐教官手下留情!”后来清点俘虏,竟有三十多人是当年国民师范的学生。这些细节,徐向前在回忆录里写得克制,但字缝里分明透着晋北汉子特有的江湖气。

徐懋淮活到1953年才离世,临终前摸着儿子带来的 “华北解放纪念章”说: “当年阎督军要是走正道...”话没说完就咽了气。这个没念过几天书的庄稼汉未必懂得主义之争,但他认准了 “吃谁家饭护谁家人”的老理儿。这份执拗,倒和两个斗了半辈子的五台后生如出一辙。

忻州档案馆里有份泛黄的《晋绥联防名册》,在徐向前的名字旁,赫然列着二十多个阎系军官的籍贯信息。这些来自五台、定襄的军官,在抗战期间给八路军偷运过药品,解放战争时又给徐部暗送过情报。他们未必认同共产主义,但 “不祸害老乡”的底线守得比军令还死。

站在东冶镇的老槐树下远眺,徐阎二人的恩怨早已化作县志里的几行铅字。倒是茶馆里说书人最懂拿捏火候,总爱在 “徐元帅三打太原城”的段子里,加上段 “阎长官夜护徐家宅”的戏码。听客们嗑着瓜子哄笑: “这俩老西儿,斗来斗去还是掰不开的五台面!”