被誉为“天府之国”的四川,因其土地肥沃、物产丰富且最适宜人类居住而闻名。

然而在古代,四川长年非涝即旱,当地人民世世代代同洪水作斗争。直到战国时期,秦昭王任命李冰为蜀郡守,派他去治服岷江水患。

李冰便率领民众修建了都江堰水利工程,将川西泽国变成了“水旱从人,不知饥馑”的沃土。

他是怎么做到的?

——【·一心除水患·】——

李冰,战国时期杰出的水利工程学家,他在担任蜀郡守期间,设计并组织兴建了闻名世界的都江堰水利工程。

这一工程二千多年来,一直发挥着巨大的社会经济效益、

今天还在为四川8个市、42个县的3000多万人提供着生活、生产和生态用水,灌溉面积达67.33万公顷。

秦昭王51年(公元前256年),李冰被任命为蜀郡守。

到任后,他不顾劳累,深入各地实地察看,了解民情。

从中发现,发源于成都平原北部岷山的岷江,经常发生水涝灾害,严重影响到两岸群众的正常生产、生活,让人们时时提防,很难安居乐业。

李冰开始对岷江两岸进行详细勘探。

亲自沿岷江而上,行程数百里,认真测量,详细记录水情、水势等相关资料。

经过仔细研究、分析,找到了问题的症结。

岷江上游多是高山深谷,奔腾不息的江水声势浩大,对两岸的堤岸进行冲击,很容易发生洪涝灾害。

进入灌县后,岷江河道逐渐变平变宽,由于江水含有大量泥沙,不断淤积,河床日益提高,也使水灾频发。

在灌县城西南,高耸的玉垒山恰好挡住了江水东流的去路,从而使两边的江水在这里积聚,水流不畅。

每年的多雨季节,玉垒山的东边也会缺水,以致造成旱灾,西边的江水汹涌澎湃,冲击堤岸,却会形成水灾。

过去人们开凿水利工程,都有意绕开了玉垒山,所以效果并不明显。

李冰觉得,治理岷江水患,首先要打通玉垒山。

——【·凿通玉垒山·】——

李冰组织人员进行认真研究,亲自设计指导,确定了周密的治理方案,动员了上万名民工,开始向玉垒山发起全面攻击。

凿通玉垒山是治理水患的关键环节,为了确保工程顺利进行。

李冰亲赴工地,大力宣传工程建成后的美好前景,群众的热情得到充分调动,大家齐心协力,攻克艰难,满腔热情地投入到宏大的工程建设中。

困难比人们想象的要复杂得多。由于玉垒山石质坚硬,工程进度一度不顺利。

人们花费许多的力气,只能开挖很少的山石,民工的积极性受到了很大的挫伤。

许多人觉得方案有问题,一部分人认为工期茫茫无期,有的甚至中途不辞而别了。

李冰日夜奋战在工地上,他坚信自己的设想绝对没有错,困难只是暂时的,只要想办法战胜眼前的困难,一切都会变得顺利。

于是,他贴出招贤榜,让当地群众、民工积极出主意、想办法,对能够产生重大成效的建议进行重赏。

功夫不负有心人。有一位老工匠提出了“火攻取石”之法。

就是先在岩石上开挖一些沟槽、随后架上柴草进行加热,待岩石被烧红后,浇上冰凉的江水,石头就会自动爆裂。

采取此法后,工程进度快了几倍。民工们增强了信心,干劲猛增,玉垒山终于低下了高傲的头。

经过一段时间的奋斗,玉垒山被凿开了一个20多米宽的口子,人们叫它“宝瓶口”,成为成都平原灌溉系统的引水渠首。

被分开的玉垒山的末端,形状似大石堆,后人称作“离堆”。

——【·调控岷江水·】——

为了合理调控岷江水的流量,使其既能保证日常的浇灌用水,又能在洪水季节科学分洪,实现防洪与浇灌相互兼顾的效益,李冰决定在岷江中构筑分水堰。

在江心修筑分水堰工程,由于江心水流急促,难度非常大。

开始采取抛石的办法,将大量的块石抛入江中,依靠自身的重量,使石块不断垒积。

结果还没有露出水面,就被江水冲走了,这一办法根本不可行。

李冰觉得,还是石块的重量太小,只要加大重量,就可以减少冲走的可能。

他利用当地盛产竹子的优势,请来民工,编成长3丈、宽2尺的大竹笼再装满鹅卵石。

组织民工将沉重的大竹笼一个又一个地沉入江底,形成坚固的堰堤,分水大堤终于顺利建成。

大堤前端的形状好象一条鱼的头部,人们形象地称为“鱼嘴”。

鱼嘴将岷江水一分为二,西边称为外江,沿岷江顺流而下;东边称为内江,汇入宝瓶口。

按照设计,鱼嘴的分水量有一定的比例,春耕季节内外之比为6:4,洪水季节为4:6。

宝瓶口的水被分配到大小河渠,形成一个纵横交错的灌溉区,浇灌成都平原的肥沃农田。

为了进一步控制流入宝瓶口的水量,保持灌区的水量稳定,减少泥沙量。

李冰又在鱼嘴分水堤的尾部,修建了分洪用的平水槽和高2米、宽200多米的飞沙堰溢洪道。

飞沙堰采用竹笼卵石的办法层层堆砌,根据取水的需求,合理确定堰顶的高度。

能够有效地分洪,当内江水位过高,洪水就经由平水槽漫过飞沙堰流入外江,有效控制宝瓶口的水量,保障内江灌区免遭水灾。

同时,利用水流的惯性,将水流中的沙石抛向飞沙堰,有效地减少宝瓶口周围泥沙的沉积。

至此,都江堰工程基本完成。

——【·岁修都江堰·】——

为了使都江堰水利工程保持良好的运行状况,李冰每年都要对它进行岁修。

岁修时,运用杩槎进行截流。

杩槎是一种就地取材、简单、实用的截流装置,是由三根大木桩用竹子捆绑成三脚架,中间设置平台,平台上用竹笼装鹅卵石压稳。

把适当数量的杩槎立在水中,迎水面加系横竖木头,围上竹席,糊上泥土,就可以挡水。

到了水量最小的枯水时节,在鱼嘴西侧,用杩槎在外江截流,使江水全部汇入内江,对外江的河道进行清淤。

到了第二年立春前后,外江的工程相继完成,把杩槎移到鱼嘴的东侧,让江水全部流进外江,开始对内江河槽进行掏挖,对工程的薄弱环节和损坏部位进行修筑。

经过多年摸索,李冰总结出了岁修的原则,“深掏滩,低作堰”。

“深掏滩”就是要求掏挖淤积在江底的泥沙时要尽量深些,以免内江水量过少,不够灌溉的需要。

“低作堰”就是要求飞沙堰的顶不宜修砌过高,以免影响洪水季节的泄洪,给成都平原带来影响。

这六字句一直刻在石壁上。

李冰还作石犀,埋在内江中,作为岁修时掏挖泥沙的深度标准。

并在江中立了石人,作为观测水位的标尺,要求水位“竭不至足,盛不没肩”。

清明节前后,整个维修工程宣告结束,然后拆除木杩槎,开始放水灌溉。

每年这一天都要举行盛大的放水仪式,成千上万的劳动人民,尽情表达征服水患的无限快乐,也衷心的感念李冰治水的伟大功绩。

李冰还对岷江的支流三木水进行整治。

三木水发源于蒙山,水情极其复杂,既有地下河,又有山崖阻碍,水流湍急,行船十分危险,经常发生伤亡事故。

李冰带领群众凿除河中心的阻水岩石,对河道进行清淤,全面改善河流的航行条件,方便了两岸群众。

李冰还对管江、汶井江、洛水进行疏导,还引绵水到资中一带灌溉农田。

李冰在岷江右岸的都江堰渠道附近,又开了一条人工河道羊摩江,灌溉异江河西广大地区。

此河经今玉堂镇、中兴镇、民光乡、徐渡乡境内进入崇庆县,全长60公里。故道在今天的沙黑河。

——【·永远的纪念·】——

后人给李冰修砌了“崇德祠”,立于都江堰旁边,永远纪念这位治水伟人。

宋开宝五年(972),成都平原五谷丰登,人们怀念李冰疏江导水的恩德,增塑李二郎石像一尊。

宋、元两代,李冰父子先后敕封为王,故将崇德祠改为二王庙。

从此蜀人敬李冰如神明。

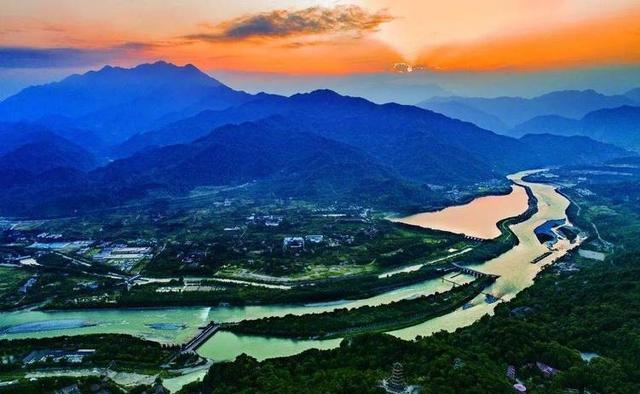

二王庙建筑群分布在都江堰渠首东岸,规模宏大,布局严谨,地极清幽。是庙宇和园林相结合的著名景区。

占地约5万余平方米,主建筑约1万平方米。

二王庙分东、西两苑,东苑为园林区,西苑为殿宇区。

全庙为木穿斗结构建筑,庙寺完全依靠自然地理环境,依山取势,在建筑风格上不强调中轴对称,但上下重叠交错,宏伟秀丽,环境幽美。

大殿及后殿内有李冰及二郎塑像。庙内石壁凿有李冰治水的口诀:“深掏滩,低作堰”。

庙前横跨内外二江的安澜索桥,被誉为我国古代五大桥梁之一。登上庙后新建的观景楼上,古堰雄姿尽收眼底。

每年6月24日至6月26日,当地组织以李冰父子为主题人物的二王庙庙会活动。