1998印尼排华惨案:沉默的呐喊,破碎的希望五月,印尼的热浪裹挟着暴戾之气,席卷雅加达、泗水等城市。空气中弥漫着汽油味和恐惧,夹杂着绝望的哭喊声。这不是一场普通的骚乱,而是一场针对华人的种族清洗,一场刻骨铭心的悲剧,将30万华人的命运裹挟进血与火的炼狱。1998年,这个数字,像一道无法愈合的伤疤,深深地刻在无数华人心中,也成为一段挥之不去的历史阴影。

一、地狱之门:暴乱的序幕与残酷的现实

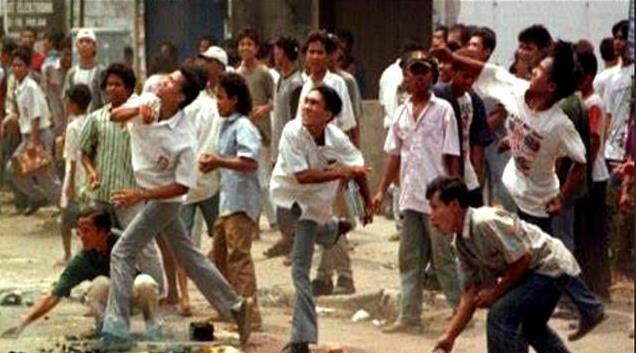

1997年的亚洲金融风暴席卷东南亚,印尼经济遭受重创。长期以来积累的社会矛盾,在经济危机的催化下迅速激化。苏哈托政权的腐败和无能,使得民怨沸腾。一些别有用心的人,将经济危机归咎于华人,煽动种族仇恨,将华人描绘成“经济吸血鬼”,蓄谋已久的阴谋在暗中酝酿。5月13日,雅加达街头,原本喧嚣的城市骤然陷入一片混乱。暴徒们如同潮水般涌上街头,目标明确:华人。他们手持砍刀、棍棒,甚至枪支,肆意攻击华人商店、住宅,抢劫、焚烧、杀戮,一切都在瞬间化为乌有。那些画面至今仍令人毛骨悚然:被烧成焦炭的店铺,满地散落的碎玻璃和残骸;被殴打致死的华人,尸体横七竖八地躺在街上;惊恐万分的妇女和儿童,躲在角落里瑟瑟发抖,等待着未知的命运。 不仅仅是物质上的损失,更是一种精神上的摧残,一种对人性的践踏。许多华人妇女遭受了系统性的性侵犯,她们的尊严被彻底摧毁,心灵蒙上永恒的阴影。

泗水、棉兰等其他城市也未能幸免于难,暴乱如同瘟疫般蔓延开来,在短短几天内,夺走了超过1200条生命(许多人认为实际数字远高于此)。 这并非简单的“打砸抢烧”,而是一场有组织、有预谋的种族屠杀。 一些目击者回忆,暴徒们似乎得到了某种默许,甚至得到了某些权势人物的指使和纵容。

二、远方的注视:中国政府的应对与无奈身处万里之外的中国政府,面对这场突如其来的灾难,面临着巨大的压力和两难的抉择。 一方面,海外华人的安危牵动着亿万国人的心,他们的血泪呼唤着祖国的保护;另一方面,国际法和国家间的微妙关系,以及中国当时自身的国力限制,都制约着政府的行动。中国政府第一时间启动了撤侨行动,并通过外交途径向印尼政府施压,要求其保护华人安全。 然而,面对规模如此之大的暴乱,以及印尼国内复杂的政治局势,撤侨行动困难重重。 中国政府也在国际场合谴责暴行,呼吁国际社会关注印尼的人权状况,并采取了一系列经济措施,对印尼施加压力。

然而,这些措施的效果并不显著,许多华人依旧身处险境。 中国政府的谨慎,并非冷漠,而是基于多重考虑:国际法限制: 随意干涉他国内政是违反国际法的,这会招致国际社会的谴责和制裁,甚至可能引发更严重的国际冲突。实力差距: 当时的中国,尽管改革开放取得了显著成就,但综合国力与西方发达国家相比仍存在较大差距,贸然军事干涉的风险极高,成功率难以保证。

地缘政治: 印尼位于东南亚地区,周边国家众多,军事干涉可能引发地区冲突,甚至导致美国等西方国家的介入。双重国籍问题: 许多印尼华人拥有印尼国籍,中国政府难以像保护本国公民那样直接干预。

三、历史的回声:印尼排华与海外华人困境1998年印尼排华惨案并非孤立事件,它只是漫长而痛苦的历史中的一页。 历史上,东南亚地区多次发生针对华人的暴力事件,这反映出海外华人长期以来面临的脆弱性和生存困境。 他们既要融入当地社会,又要维护自身的文化认同,这本身就是一种挑战。 而当国家动荡、社会矛盾激化时,华人往往成为替罪羊,成为种族主义和仇外情绪的牺牲品。

此次事件也深刻地暴露了中国在保护海外侨民方面的不足。 虽然政府尽力采取措施,但面对如此规模的暴乱,其能力和手段都显得有限。 这促使中国重新思考如何更好地保护海外华人的权益,如何提升在国际事务中的话语权和影响力。四、反思与展望:国家责任与个人自强1998年印尼排华惨案,不仅是一场人道主义灾难,更是一面镜子,照出国家力量与国际责任、民族认同与个人自强的深刻课题。

它提醒我们,海外华人的安全,不仅依赖于祖国的保护,更需要他们自身的努力和团结。 加强海外华人社群的凝聚力,提升他们的自我保护能力,以及推动国际社会对人权的重视,都是至关重要的。历史的教训不容忘记,未来的道路任重道远。 我们需要在反思中汲取经验,在行动中承担责任,为构建一个更加公平、正义的国际秩序而努力,让“1998”不再成为任何一个民族的噩梦。 而那些在1998年五月失去亲人、失去家园、失去希望的华人,他们的沉默的呐喊,将永远铭刻在历史的丰碑之上,警醒世人,和平与正义,来之不易,且需倍加珍惜。