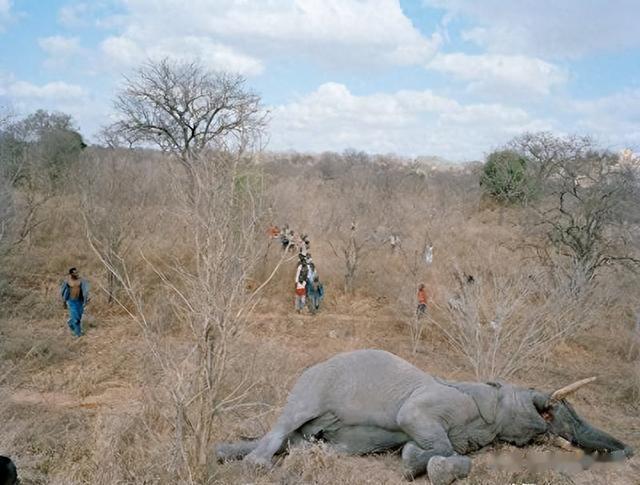

在非洲南部,津巴布韦正面临着一场严峻的生存挑战 —— 因严重干旱和粮食短缺,这个国家计划宰杀 200 头大象。

津巴布韦,素有非洲自然保护区的美誉,长久以来对大象保护不遗余力。每年,该国都会投入数千万美元用于大象的保护工作,其对大象的珍视程度可见一斑。

在这片广袤的土地上,生活着约 84,000 头大象,占整个非洲大象总数的相当比例,其中,国家保护公园内就栖息着 55,000 头大象。津巴布韦人对大象的喜爱,不仅体现在官方的保护政策上,更融入到了民众的文化与生活之中。然而,如今为何要痛下杀手,将屠刀挥向这些曾经被悉心呵护的生灵呢?

究其根源,一切都指向了 “饥饿” 二字。由于气候异常,干旱持续肆虐津巴布韦,农业生产遭受重创。而农业,作为津巴布韦的经济支柱产业,其主要粮食作物玉米的收成急剧减少。

据统计,今年津巴布韦的玉米产量预计锐减约 60%。玉米,在津巴布韦人的饮食结构中占据着举足轻重的地位,当地人称其制作的玉米粥为 “萨扎”,这种食物占他们日常食物的 70%。可以说,玉米的歉收,直接威胁到了津巴布韦民众的温饱问题。

事实上,津巴布韦的粮食危机并非一朝一夕形成。早在 2000 年,津巴布韦进行了一次土地改革,旨在将土地分配给广大民众,期望实现更公平的土地占有。然而,改革实施后,许多原本具备丰富种植经验和技术的农场主,因土地面积减少等原因选择离开农业领域,不再从事种植活动。

新获得土地的大量民众,却由于缺乏必要的种植技术和经验,难以有效开展农业生产。与此同时,津巴布韦的农业水利基础设施建设薄弱,机械化程度低,这使得农业生产对自然条件的依赖程度极高,基本处于 “靠天吃饭” 的状态。

在极端气候愈发频繁的大环境下,粮食产量的不稳定成为常态,粮食安全问题日益凸显。

为了缓解粮食危机,津巴布韦政府并非没有努力。他们积极寻求国际援助,国际基金组织以及各种慈善组织也纷纷伸出援手,每年向津巴布韦提供数百万乃至数千万美元的捐款。但这些援助,在庞大的粮食缺口面前,只是杯水车薪。

津巴布韦还尝试从国际市场进口粮食,可无奈其货币体系处于崩溃边缘,使得进口粮食变得困难重重。津巴布韦曾是世界上通货膨胀最为严重的国家之一,尽管近年来情况有所改善,但货币的不稳定依然严重制约着其经济活动,包括粮食进口。

目前,津巴布韦是全球唯一一个实行金本位的国家,试图用黄金来锚定货币,稳定汇率。即便如此,津巴布韦国内依然流通着 9 种货币,包括人民币、印度卢比等,这也从侧面反映出其本国货币的公信力不足。

在粮食极度短缺的困境下,邻国纳米比亚的举动给了津巴布韦 “勇气”。同样遭受旱灾影响的纳米比亚,为了缓解饥饿,决定宰杀 83 头大象。这一消息传来,津巴布韦政府意识到,自己并非孤立无援,也有了效仿的 “理由”。从某种程度上来说,这也是在绝境中的无奈之举。

毕竟,面对民众的生存危机,保护大象与保障人民的温饱,天平不得不倾向后者。

需要指出的是,津巴布韦计划宰杀的大象,并非随意捕杀。在津巴布韦,每年都有合法的大象狩猎活动,此次计划宰杀的大象就属于被狩猎范围内。此外,津巴布韦政府还打算拍卖库房中价值 60 万美元的非法象牙,试图通过此举获取资金,以缓解粮食不足的困境。

全球粮食市场的波动,也未能给津巴布韦带来利好。今年,全球玉米价格,尤其是转基因玉米价格有所下降,然而,津巴布韦却无力从中受益。其货币体系的问题使其无法顺利参与国际粮食贸易,难以利用国际市场上相对低价的粮食资源来解决国内的粮食危机。

从更宏观的视角来看,津巴布韦的困境是多种因素交织的结果。除了内部的土地改革遗留问题、农业基础设施薄弱以及货币体系不稳定外,全球气候变化无疑是压在这个国家身上的又一座大山。干旱等极端气候事件的频繁发生,严重破坏了津巴布韦的农业生态系统,使得粮食生产陷入恶性循环。

当津巴布韦做出宰杀大象的决定时,我们不能简单地站在道德制高点上对其进行谴责。在饥饿与贫困的深渊中,道德的约束往往显得苍白无力。对于津巴布韦的普通民众而言,生存才是第一要义。在这种情况下,宰杀大象或许是他们在绝望中寻求生机的无奈选择。

这一事件,也为全球敲响了警钟:气候变化对人类社会和生态系统的影响是深远且复杂的,我们必须共同努力,采取切实有效的行动应对气候变化,同时,也应关注那些在困境中挣扎的国家和人民,给予他们更多的支持与帮助,避免类似的悲剧再次上演。

文章来源:钱说