洪武三年,南京奉天殿前的封赏大典异常平静,六位公爵、二十八位侯爵俯首听封,无人提出异议。这场看似完美的权力分配背后,藏着朱元璋精心设计的制衡术——他以战功为饵,用派系制衡,最终让骄兵悍将集体噤声。

朱元璋封赏的六位公爵,皆以战功服众。徐达北伐横扫元廷,常遇春鄱阳湖决战冲锋陷阵,李文忠北逐蒙古千里,邓愈洪都保卫战死守孤城八十五日。

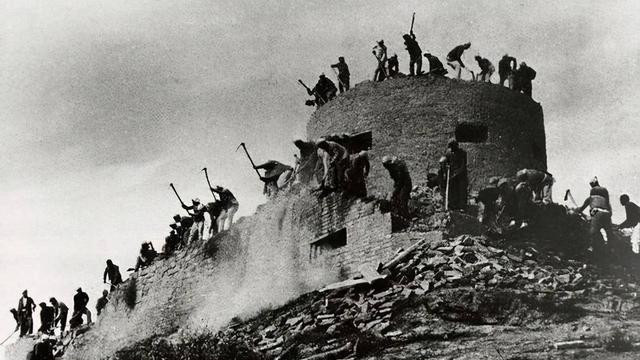

据《明史·邓愈传》记载,洪都之战时,邓愈“分守抚州门,昼夜不解甲”,城墙被陈友谅舰队轰塌二十余次,仍率部以血肉之躯填补缺口。李善长虽未亲临战阵,但其统筹后勤的功绩堪比萧何,凤阳出土的明初军粮调拨木牍显示,他曾在三个月内为前线筹措三十万石军粮,确保朱元璋无后顾之忧。

汤和的爵位争议最能体现朱元璋的权谋。作为朱元璋投军的引路人,汤和资历最老却仅封侯爵。洪武五年北伐时,他在断头山遭王保保伏击,葬送七千精锐。

《太祖实录》披露,此战惨败后,朱元璋虽未降罪,却将汤和调离主力部队。更关键的是,巢湖水军旧部廖永忠、俞通源等人因多次易主,朱元璋刻意压低其爵位,汤和作为派系代表不得不接受连带压制。这种“连坐式”封赏,既避免旧部抱团,又堵住众人之口。

刘伯温仅得伯爵的真相,揭露了朱元璋对文官集团的刻意打压。浙江青田发现的刘氏族谱记载,刘伯温曾制定“先陈后张”战略,助朱元璋在龙湾之战全歼陈友谅水师。

但文官功绩难以量化,朱元璋遂以“谋士非血战”为由压低其爵位。更深层原因是淮西武将集团对浙东文官的排斥,李善长曾公开宣称:“浙东儒生只配摇笔杆,岂能与吾辈刀头舔血者同列?”朱元璋乐见文武相争,借机削弱双方话语权。

朱元璋的封赏暗含精妙心理学。他将公爵名额严格限定为六人,形成“功劳断层”,使侯爵集团失去攀比目标。

对于巢湖水军旧部,他利用汤和北伐失利制造“功过相抵”的舆论压力;对待浙东文官,则以“清流自持”的道德枷锁迫其沉默。湖北荆州出土的明初军功簿显示,朱元璋甚至修改部分将领战功记录,刻意制造“封无可封”的既定事实。

2009年南京明故宫遗址出土的洪武三年封赏诏书原件,边缘处留有数道指甲划痕。

这些无言的痕迹,或许正是功臣们压抑不满的见证。朱元璋用二十年战场磨砺出的洞察力,将人性弱点化为统治工具,让明初封赏成为中国古代权力分配的经典案例——真正的“公平”,从来都是精心计算的产物。