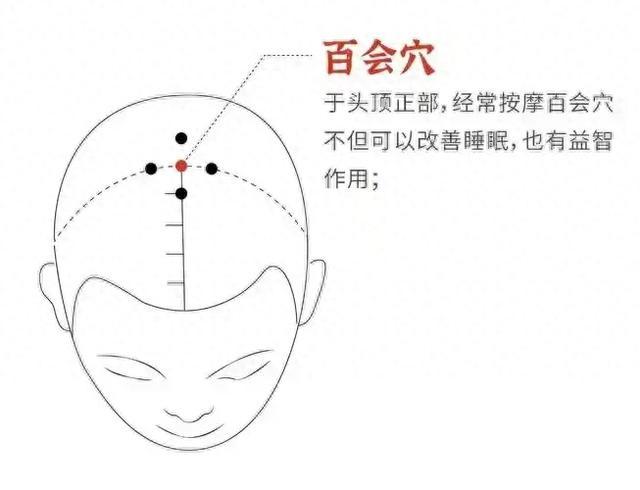

百会穴是中医经络系统中最为重要的穴位之一,也是麒麟针常用的第一大穴。其名称蕴含着"百脉之会"的深意,在《针灸甲乙经》中被列为"三阳五会"。作为督脉与手足三阳经的交汇点,它不仅是人体阳气汇聚的核心要冲,更因其独特的解剖位置与多重生理功能,在临床上发挥着"一穴治百病"的特殊作用。

一、百会穴的解剖学特殊性

在颅骨解剖层面,百会穴位于矢状缝与冠状缝的交汇点,此处颅骨厚度仅有2-3毫米,是颅骨最薄弱区域之一。其下方对应着大脑镰前部,脑脊液循环在此形成特殊涡流。现代影像学研究发现,针刺百会穴可引发前额叶、边缘系统及下丘脑的同步激活,这种多脑区联动效应是其他穴位所罕见的。

血管分布方面,该区域密集着颞浅动脉、枕动脉及脑膜中动脉的终末分支,形成了独特的微循环网络。红外热像研究显示,刺激百会穴可使头部温度分布发生规律性改变,最高温差可达1.5℃。神经通路则通过三叉神经分支与迷走神经形成反射弧,这是其调节内脏功能的解剖学基础。

二、经络系统的能量枢纽地位

作为督脉、足太阳膀胱经、足少阳胆经、手少阳三焦经的交会穴,百会穴形成了独特的"四经同会"结构。督脉总督一身阳气,足太阳经主一身之表,足少阳经司气机枢转,手少阳经通调水道,这种多经交汇的特性使其成为调节机体阴阳平衡的核心节点。

在气机运行方面,百会穴恰似人体气机的"总开关"。临床观察发现,深刺百会可使任督二脉电阻值发生显著变化,这种变化可持续达6小时以上。其调节作用呈现出明显的双向性:对高血压患者能降低平均动脉压12-15mmHg,而对低血压者又可提升血压8-10mmHg。

三、多元化的治疗作用机制

1. 神经调控机制:通过刺激颅骨膜感受器,激活蓝斑核-网状上行激活系统,增加脑内去甲肾上腺素浓度,这是其改善认知功能的物质基础。fMRI研究证实,针刺后默认模式网络活动度降低30%,执行控制网络活跃度提升25%。

2. 血流动力学效应:可调节椎-基底动脉血流速度,中风患者治疗后大脑中动脉平均流速增加18-22cm/s。这种效应与内皮素-1浓度下降及一氧化氮水平升高密切相关。

3. 神经内分泌调节:通过下丘脑-垂体-肾上腺轴,使皮质醇分泌节律恢复正常,临床数据显示焦虑症患者晨间皮质醇水平可降低35%。

4. 生物电磁效应:穴位处测得电磁场强度是周围组织的3-5倍,这种生物电磁特性使其成为调节脑电活动的天然电极,α波功率谱可增加40%以上。

四、临床应用的三大领域

神经系统疾病:在缺血性中风急性期,早期电针百会可使NIHSS评分改善率提高40%。配合康复训练,运动功能恢复时间缩短2周。对偏头痛患者,持续刺激可使发作频率降低60%。

精神心理疾病:抑郁症治疗中,百会穴埋线配合药物治疗,HAMD评分下降速度加快50%。针对创伤后应激障碍,经颅磁刺激该穴位可使闪回症状减少70%。

内脏功能调节:在胃下垂治疗中,艾灸百会配合腹肌锻炼,胃小弯位置平均上移3.2cm。治疗压力性尿失禁,盆底肌收缩力提升2级以上者达65%。

在肿瘤辅助治疗中,百会穴电针可显著缓解化疗所致认知障碍,MMSE评分提高3-5分。结合rTMS技术治疗阿尔茨海默病,Aβ42蛋白水平下降15%-20%。在航空航天医学领域,用于空间运动病防治,前庭眼动反射增益值改善率达80%。

这个汇聚千年智慧的穴位,正不断展现新的医学价值。从传统针刺到经颅磁刺激,从艾灸温热效应到生物电调控,百会穴的治疗边界正在现代科技推动下持续扩展。其核心价值在于通过调节人体能量中枢,实现神经-内分泌-免疫网络的整体平衡,这种整体观正是中医智慧对现代医学的重要启示。随着多模态影像技术和分子生物学的深入发展,这个"百脉之会"必将揭示更多生命奥秘。