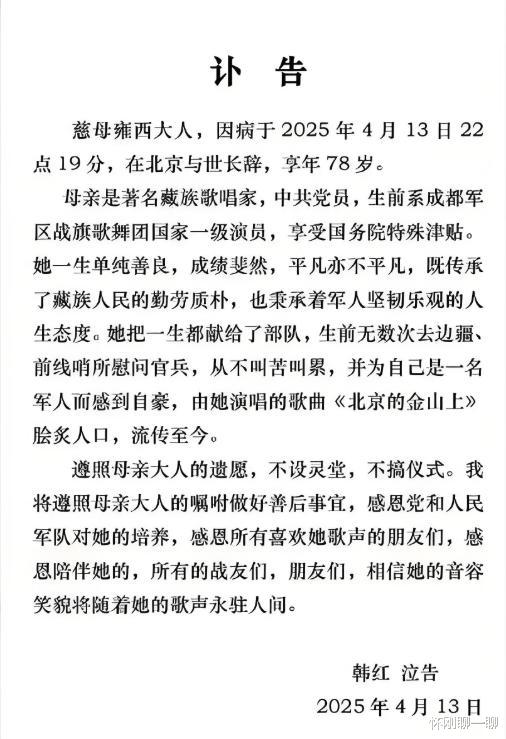

4月13日韩红发出讣告,母亲因病去世了。

面对母亲的离世,韩红的反应却让人感到意外。

作为一个家喻户晓的大明星,韩红却没有为母亲办一场风风光光的葬礼。

外界的对韩红操办母亲后事“太简单”的质疑声越来越大。

就算和母亲关系不好,骨头断了还连着筋呢,更何况是血浓于水的亲生母女。

可没人知道在母亲去世那一刻,其实韩红早就泪都流干了。

母亲去世时的冷静,是长年关系淡漠的真实写照4月13日韩红的母亲雍西去世。

她公开露面的神情十分平静,被一些网友质疑为“冷血”。

大多数人都觉得“母女”关系应该是很和谐的。

实际上韩红和母亲的关系十分冷淡,甚至可以说是闹得很僵。

母亲雍西的缺席是她人生中无法忽视的痛点。

她没有在母亲临终前表现出过分的悲伤。

而“后事办的太简单”是遵照雍西遗愿,不设灵堂,不搞仪式,后事操办一切从简。

不是“不孝,无情”。

真正的悲痛不是一时情绪的爆发,而是在以后没有母亲的日子里,处处能感受到有母亲的身影而彻底爆发。

一个不完整的童年,失去父亲,也失去母亲的陪伴雍西是一位藏族歌唱演员,曾是中国歌剧舞剧院的知名女高音。

站在舞台上是唱响《北京的金山上》的女歌手,是那个时代极为难得的藏族女艺术家。

韩红的父亲韩德江同样出身军艺系统,在韩红6岁时便去世了。

韩红还沉浸在失去父亲的悲痛中发时候,她被送去和奶奶一起生活。

而雍西则选择继续在外演出工作。

在外人眼中,这或许只是“为生活所迫”的选择。

对一个年幼的孩子来说,是无法填补的情感空缺。

韩红的教育和生活起居都由奶奶负责。

韩红的成长充满了孤独,更加渴望母爱。

长期的分离和缺乏母爱,造成了母女关系的疏离。

母亲选择再婚,加剧了母女情之间的隔阂。

这一决定无疑是对韩红造成了第二次伤害。

韩红记得小时候,自己并不理解为什么母亲总是缺席。

她开始觉得,母亲并不那么爱她,或者根本就不在乎她。

后来慢慢长大,韩红也明白母亲为什么这么做了。

韩红说:“妈妈给我的温暖几乎是零。”

但她也知道,母亲的缺席并非是对自己的冷漠,而是迫于生活的无奈。

这些年,韩红终于学会了放下那些心中的怨怼。

2001年,韩红主动打电话给母亲,打破了那段长久的沉默。

渐渐地,两人开始重新联系。

2003年平安夜演唱会上的“世纪拥抱”,观众看到的是雍西抚摸女儿后背的慈爱,看不到的是韩红身体瞬间的僵硬。

这个拥抱来得太迟,迟到她已不会做女儿。

很多人可能会以为,随着母亲晚年住进韩红家,母女关系变好了。

可事实上,并非如此。

韩红对母亲的情感,一直很复杂。

她承认母亲老了,自己也不再去挑剔她什么。

但内心深处,那种被忽视的伤痕,始终无法轻易愈合。

每当她在接受采访时提到母亲,总是带着一种淡淡的感伤。

这句话并没有激烈的情绪波动,却隐隐透露出深深的无奈和发自心底的遗憾。

有时候,和解并不意味着完全的释怀。

原生家庭的影响,是社会结构的折射在2008年汶川地震时候,韩红是第一批冲进灾区的文艺工作者,不是在舞台上唱歌,而是穿着志愿者服装,满脸疲惫却在废墟间不停奔走。

韩红的身上,总有一种强烈的“非典型”特质。

在中国的娱乐圈里,像她这样长期淡出舞台、把几乎所有精力都投入公益事业的艺人,寥寥无几。

她是那种真正愿意“赔本”做慈善的人,多年来几乎把所有赚的钱都投了进去。

后来她干脆创办了韩红爱心慈善基金会,从此公益成了她生活的主线。

后来国家哪里有灾难,她就冲去哪里。

她不走寻常路,也不太在意外界对她的眼光。

她从不多说理由,只是一个劲儿往前冲。

几年前,韩红被人实名举报,说她的基金会存在问题。

那段时间,铺天盖地的质疑谩骂,让她几乎喘不过气来。

但她咬牙坚持,直到事实澄清,证明举报纯属捏造,这才终于拨云见日。

这些年,韩红逐渐从一个火遍全国的歌手,变成了一个承担着巨大社会责任的爱心慈善家。

很多人不理解,作为一个本可以过得轻松优渥的明星,她为什么要这么“折腾”自己。

她有这样的韧性,和她的成长经历有脱不开的关系。

韩红童年的缺失,让她对“被需要”这件事格外敏感。

也许正是因为小时候太渴望被爱、被陪伴,她才会在长大后,用自己全部的力量去陪伴别人。

她做公益不只是出于责任感,更是一种情感投射,是一种“我经历过,所以我更懂”的本能反应。

在纷繁复杂的舆论环境里,她始终没有变,始终在用自己的方式坚持做该做的事。