1960年6月18日,台北松山机场附近的街道人头攒动,骑摩托车的国民党警卫队分成两列,将阵型中央的一辆观光吉普车,围堵得密不透风。

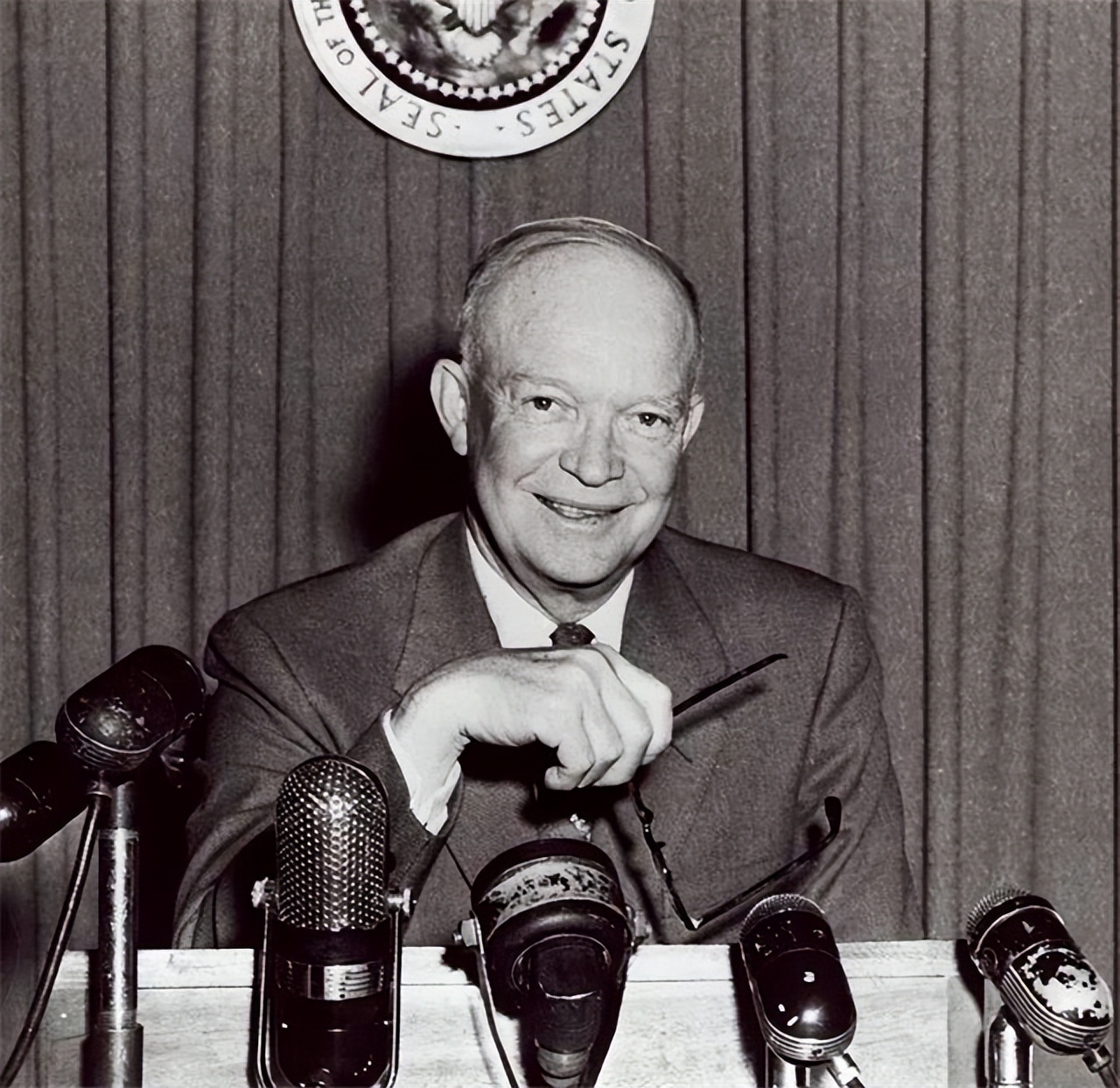

坐在吉普车上的两人,一个是蒋介石,另一个是艾森豪威尔,也是迄今为止唯一一位窜访台北的美国总统。

究竟是什么原因,让艾森豪威尔不顾中国大陆反对,执意要“窜访”台湾?面对美、蒋赤裸裸的挑衅,中国大陆又是作何回应的?

今天小诏就带大家一起了解“艾森豪威尔窜台”背后的故事。感兴趣的朋友不妨给【经史如诏】点点关注,既方便回顾往期精彩,又不会错过最新内容。

艾森豪威尔任期最后一年,为何高调访台1960年6月17日,距离艾森豪威尔卸任美国总统职务已不到1年的时间。

即便是在美国,也很少有人料到:这位军人出身的美国总统,竟然会在访问菲律宾之后,径直乘坐飞机,抵达台北。

究竟是什么原因,让艾森豪威尔如此胆大,以至于是迄今为止唯一“访问”过台湾的美国总统呢?

纵观艾森豪威尔执政美国的8年,相较他的上一任总统杜鲁门,艾森豪威尔在冷战中表现出了美国前所未有的强势。

人们把艾森豪威尔的强势,往往归咎于他在二战期间的军伍生涯。而这段生涯,也是艾森豪威尔和蒋介石不解之缘的起点。

太平洋战争爆发后,艾森豪威尔担任欧洲盟军领袖,蒋介石则是亚洲盟军的领袖。

二战结束后,功勋卓著的艾森豪威尔弃军从政,并在杜鲁门之后,接过了朝战的“烂摊子”。

截止1953年7月,美国在朝鲜战场付出近14万人伤亡的代价,即便艾森豪威尔有意想再打下去,美国国内沸腾的民怨已不准许他这么做。

因此,向来以“强势”著称的艾森豪威尔,不得不与中朝签署《板门店停战协定》,此时距离这位军人总统上台还不到半年的时间。

在朝战中威信大损的艾森豪威尔当局,急需在外交场上扳回一局。

因此艾森豪威尔于1954年12月2日,在亚太与蒋介石签署《共防条约》,在中东又积极联合土耳其、巴基斯坦、伊朗等国,遏制苏联。

艾森豪威尔在世界各地区积极布局的做法,在冷战时期被称为“艾森豪威尔主义”。

从日本,到台湾地区,再到巴基斯坦、伊朗和土耳其,美国妄图以一张横跨印太的包围网来“抄底”中、苏两个社会主义国家,这就是他的最终目的。

面对美国的“四面张网”,中国又该如何打破“铁幕下的窒息”,捍卫自己的主权利益呢?

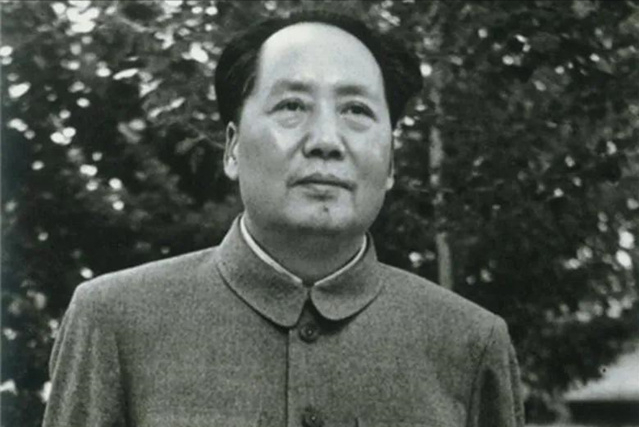

毛主席7万“礼炮”相送,粉碎美国幻想在得知美蒋签署《共同防御条约》后,解放军在毛主席的令下,于1954年9月3日就开始了对大、小金门岛屿的大规模炮战。

解放军隆隆的炮声,使美蒋双方都意识到:所谓的《共同防御条约》,并不能改变我党解放台湾的决心。

在炮击金门的6天后,美国国务卿杜勒斯从菲律宾访台,劝告蒋介石接受“一中一台”的方案。

但即便一心反攻大陆蒋介石,也不愿真的做分裂国家的“罪人”。

在蒋介石的怒斥和我军炮火的威慑下,这位美国国务卿在台北前后就待了5个小时。

有了美国撑腰的蒋介石,在时隔四年后再次打起了“反攻大陆”的主意。

彼时大、小金门部署的国民党军队,已多达10万之众,占国民党地面部队的三分之一。

1958年7月15日,美军在中东入侵黎巴嫩,同苏联剑拔弩张。

蒋介石以为这是“第三次世界大战”即将开打的前兆,他命令大、小金门岛屿的国军紧急动员,停止一切休假,随时准备反扑。

对时局极为敏感的毛主席意识到,中东和亚太局势“牵一发而动全身”,倘若放任美国拿下黎巴嫩,中国在台海面临的军事压力将大大增加。

1958年8月23日,解放军以“声援黎巴嫩人民正义斗争”的名义,开始对大、小金门岛屿进行猛烈炮击。

炮击金门的当天,国军就有三名副司令就当场被炸死,急成热锅上蚂蚁的蒋介石,立即喊话美国“回援”。

无奈之下,艾森豪威尔只好急调第七舰队驰援台湾,美国吞并中东的部署被解放军密集的炮击彻底扰乱,艾森豪威尔再次惨遭“滑铁卢”。

随着中东和台海局势的缓和,我军于1958年10月25日释放出“逢单日炮击,双日不炮击”的信号。

然而,我方对世界和平的考虑,让艾森豪威尔误以为是解放军“示弱”的信号。

因此,1969年艾森豪威尔访问菲律宾过后,“途径”台北,为的就是想要试一试中国大陆的底线。

艾森豪威尔没想到的是,他访台的计划行程早在我军的掌握之中。毛主席说道:“艾森豪威尔既然是贵客,来我们这里,我们也要点鞭炮迎送,尽一些地主之谊嘛!”

1960年6月17日,在艾森豪威尔访台的前一天,我军准时对大、小金门岛屿进行了猛烈的炮击,这一天我军炮击金门的弹药量远超平时,高达3万发。

得知我军再次炮击金门的艾森豪威尔胆战心惊,但他又不愿错过这次“访台”的大好时机,因此他特地将访台的路线定为从基隆方向进入台北,避开台湾海峡。

艾森豪威尔于6月18日抵达台北后,立即受到了蒋介石的“热烈招待”,国民党强行拉来50万台北民众做观众,“夹道欢迎”艾森豪威尔的到来。

蒋介石本想多留艾森豪威尔几日,让美国与国民党签署新的军事合作协议。

但内心忐忑不安的艾森豪威尔,仅在台北做了谴责解放军炮击的演讲后,不到一天便匆匆离去。

艾森豪威尔临行之际,解放军又一次打出4万发炮弹“以礼相送”,这让艾森豪威尔更是彻底打消了日后“访台”的念头。

那究竟又是什么原因,让艾森豪威尔之后,再没有任何一个美国总统敢来“访台”呢?

台海必将统一,任何外力无法阻挡艾森豪威尔回国之后,曾积极助力同为共和党的尼克松当选下一任美国总统,却未能如愿。

1969年3月28日,艾森豪威尔去世,终年79岁。

或许令艾森豪威尔想不到的是,在他眼中可以继承自己“政治遗志”的尼克松,竟在1972年2月21日访华,促成了中美关系的正常化。

艾森豪威尔后的两代美国总统,均未放弃遏制中国、扶持蒋介石的政策。

但是,中国在不到二十年的时间里,“越封锁越强”。

1954年,艾森豪威尔曾扬言用原子弹“核平”福建,以终止解放军对大、小金门的炮击,却怎么也没料到10年后,中国就有了自己的原子弹。

在金门的炮火中,冒险走一趟“鬼门关”的艾森豪威尔都如此胆战心惊,更何况他的后继者们要面对一个有原子弹的中国?

正如毛主席所说:“一切反动派,都是纸老虎。”

在中国统一的历史大势所趋面前,任何阻碍、封锁和挑拨,都注定在中国人民谋求家国一统的团结之心面前,渺小且脆弱!

对华封锁走向全面失败的美国,纵使心中有一万个不情愿,也不得不在1972年的《联合公报》中承认“一个中国”的原则——这既是中国自1949年后,一路崛起的结果,也是历史发展的必然!

本期文章就到这里了,欢迎各位朋友在留言区留下您的宝贵意见,喜欢本期文章的朋友也可以给【经史如诏】点点关注,感谢您的阅读,咱们下期再见。参考资料:

兰州大学学报:2013-12-26:毛泽东在涉台问题上的“联蒋抗美”

学习时报:2022-11-01:既是政治战又是外交战的第二次炮击金门

毛主席威武

标题党,乱写,58年才对金门炮轰。

伟人做事风格就是霸气!

只有自身强大才无惧周边狼群。