某民间团体举着"保卫巴拉望岛"的标语进行示威,这场看似严肃的主权宣示活动,实则源于对中文社交媒体讨论的过度反应。这场风波不仅暴露了菲律宾社会的认知错位,更折射出南海争议背后的深层焦虑。

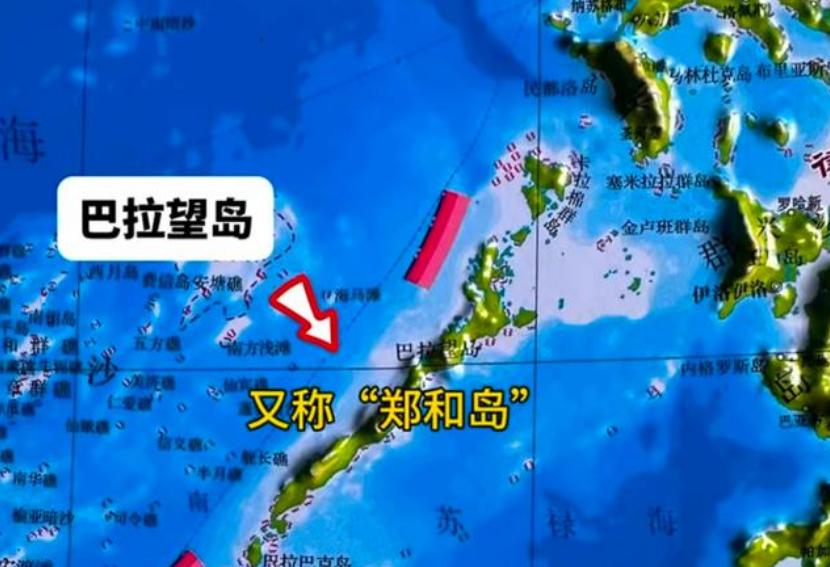

部分网民根据明代航海图注,将巴拉望岛标注为古代文献中的"郑和岛",这种学术讨论被菲律宾某些势力刻意曲解。

菲国家历史委员会罕见地为此发布专项声明,宣称该岛"五万年前已有先民居住",却回避了关键问题——其所谓历史依据仅来自16世纪殖民者记录,这种选择性叙事暴露了历史观的断裂。

当中国出示1898年《巴黎条约》、1900年《华盛顿条约》等法律文件时,马尼拉方面置若罔闻;而今面对民间讨论,却紧急搬出殖民时期的文献作为"证据"。

这种法律实用主义态度,削弱了其主张的可信度。国际法专家指出,若按菲方逻辑,其现有国土边界依据的恰是殖民遗产,这与当代国际法原则存在根本冲突。

这场闹剧背后是菲律宾决策层的战略困局。军事分析显示,菲海军现役主力舰艇平均舰龄超过40年,其国防预算的60%依赖外援。

这种实力落差导致其对任何风吹草动都异常敏感。中国海警船在仁爱礁的常态化巡航,与菲方破旧登陆舰的对比,形成了鲜明实力映照,加剧了马尼拉的危机感。

事件凸显数字时代信息传播的复杂性。中文平台每分钟产生数万条南海相关讨论,但官方立场与民间言论存在明确界限。

菲律宾某些势力刻意混淆这种区别,将网民自发内容与政府立场等同,这种操作被视为认知战的新形态。值得关注的是,同一时段菲律宾网络涌现大量伪造的"中国官方文件",试图坐实其预设叙事。

巴拉望岛争议的荒谬性在于时空错位。该岛距中国海南岛约1200公里,而距菲律宾本土仅80公里,地理归属不言自明。中国外交部多次明确表示尊重菲方领土完整,但菲方仍炒作此议题,真实意图在于转移国内对政府南海政策的质疑。

最新民调显示,73%的菲律宾民众更关注物价上涨而非主权争议,这种民意温差值得深思。

当示威者收起标语离开使馆区时,中国援助的10万吨化肥正抵达马尼拉港。这似乎构成某种隐喻:解决南海争议需要的不是政治作秀,而是务实合作与战略智慧。历史终将证明,制造对抗的喧嚣终会消散,唯有共同发展的浪潮不可阻挡。