那是一个普通的大学讲堂,讲台上站着一个满头银发的老人。

他的名字叫伯特兰·罗素,一位享誉世界的哲学家和数学家。

1920年,罗素应邀来到中国,许多学者和学生慕名前来听他的讲座。

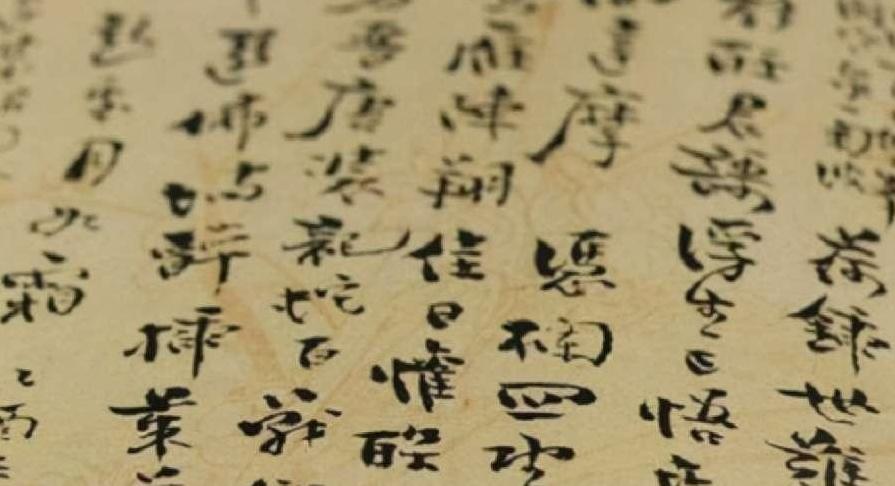

在这个讲座上,罗素不仅谈论哲学,还提出了一些关于汉字的批评。

他说,汉字有三大缺陷,这在当时引起了广泛的争议和讨论。

罗素的第一点批评是汉字的结构太复杂,不适合机械排版。

他在讲座上举了个例子:在西方,印刷术的发展迅速,书籍的出版效率很高。

而在中国,汉字的复杂结构使这种便利变得困难重重。

他拿出几本印刷精美的英文书籍,与几本中国古籍进行对比,大家立刻明白了其中的差异。

一个汉字往往需要较多的笔画和空间,这无疑增加了排版的难度和成本。

这引发了在场人的深思。

确实,复杂的汉字在传统的书写和印刷中曾经是一个主要的障碍。

尤其在现代化的进程中,为了提升排版效率,印刷厂不得不花费更多的时间和资源来解决汉字的排版问题。

罗素指出,汉字无法像字母表一样有效地整理和排序。

在西方,书籍中的词语都是按照字母顺序排列,这使得查找和引用非常方便。

但汉字没有这样的排序系统,每个汉字都是一个独立的个体,这使得构建索引和目录变得复杂和困难。

例如,在图书馆里查找一本书,英文书可以根据字母顺序快速找到。

而中文书籍则需要根据不同的系统排查,无论是按照拼音还是字形,都比字母顺序复杂许多。

这点批评确实触动了当时中国学者的敏感神经,许多人开始思考如何改进这种不便,通过拼音方案和索引系统的改进,试图解决这个问题。

外来词汇的挑战与汉字的适应性罗素提到,面对日益增长的外来词汇,汉字的适应性明显不足。

随着国际交流的增加,越来越多的新词汇涌入中国。

但汉字系统对于这些外来词汇的吸收显得力不从心。

罗素举例说,“电话”、“汽车”等词,在英语中只需要简单的几个字母,而在汉字系统里却需要创造新的组合,这无形中增加了语言学习与交流的难度。

这方面的挑战在现代社会尤为明显。

随着科技的发展和国际贸易的扩大,新的概念和词汇不断涌现。

在汉字领域,经常需要创造新的字形或用拼音来标注,这使得汉字的学习和应用更加复杂。

罗素的这三点批评虽刺耳,却引发了中国学界的一场深刻反思。

如何让汉字更好地融入现代化,如何平衡传统和革新,这些问题在随后的几十年中成为了热议的焦点。

汉字简化运动亦因此兴起,试图在保持文化精髓的同时,解决现代化需求。

这些讨论不仅仅关乎文字的改革,更深层次地触及了文化传承和创新的命题。

汉字,作为中华文明的重要载体,面对现代化的挑战时展现了它的韧性和适应力。

尽管存在种种不足,但它有着不可替代的美学价值和文化意义。

如今,汉字已不仅仅是书写的工具,更是中华文化符号的象征。

我们在使用它时,既能感受到千年文明的厚重,又能体会到现代化的便利。

通过对汉字的不断改革和优化,中国人在全球化背景下,依然能保持自己独特的文化身份。

由罗素引发的这场关于汉字的讨论,让我们不仅看到了文字的力量,更看到了文化自我革新的必要。

正是这些批评和建议,推动了汉字的现代化进程,也让我们对未来的文化发展有了更多的思考和准备。

在面对国际化的浪潮时,如何保护和传承自己的文化,将是每一个民族必须思考的问题。

汉字的改革,正是这一思考的生动体现。

每一件事物都有自己的优势和劣势,不是简单的更换就能解决。自信一点,扬长避短才是王道[点赞]

如果他看到的是现在中国他就不会这么说了[得瑟]