近年来,看护杀人事件在日本频发,这背后,是每一个老龄化社会都需要面对和解决的问题——因为,「养老护理不只是家庭的责任」。

「我杀死了我的母亲」

7月22日凌晨6时40分左右,在日本东京都国立市,72岁的小峰洋子拨通了警察局的电话,用低沉的语气平稳地说道:「我杀死了我的母亲。」

警察闻讯而来的时候,102岁的小峰福正倒在卧室的床上,浑身是血,急促地呼吸着。一个多小时前,女儿小峰洋子用一根绳子勒住了她的脖子,并用一把水果刀刺入了她的脖子,造成了严重失血。

警方迅速将小峰福送往医院抢救,但不幸的是,小峰福在送医途中离世。警方也因此以谋杀罪名逮捕了小峰洋子。

根据日本当地媒体的走访,很多邻居对洋子的印象都是,身材中等,平常是一个非常文静的人,不怎么爱说话。事发前,她和母亲共同居住在一栋木质平房中,简单、质朴,至今都没有安装空调。整个庭院的树木被打理得很规整、富有生命力,院落门口的冬青也被修剪得很整齐。

小峰洋子一家一直生活在这个院子里。上世纪80年代,小峰洋子结婚后,和丈夫定居在北海道,并在那里生了两个女儿。15年前,洋子与丈夫离婚并回到了家乡,但当时,严厉的母亲并没有完全接纳离婚回家的女儿,甚至觉得离婚的女儿会让家人没有面子,并对她喊到:「滚出去!」

无奈之下,洋子只能在父母家附近找了一间公寓住了下来,直到几年后,才搬回了家,与父母共同生活在一起。3年前,洋子的父亲因为腿部骨折住进了医院,并在那里感染了新冠肺炎。不久后,父亲离世。洋子一个人承担起了看护母亲的日常。

根据附近邻居的回忆,早在10年前,原本每天都要出门散步的小峰福就很少出门了。周围的邻居对此都很疑惑,「我们都不知道她是生病了,还是因为受痴呆症的影响,但肯定是需要人照顾的阶段。」

承担起看护母亲的重任后,洋子很快就接受了这样的生活。过去几年,邻居有时在路上碰到洋子,她都会平静地打个招呼,也从来没有和街坊四邻抱怨过看护母亲的劳累——当下,在日本社会,有689万名老年人需要兼职支持或长期护理。每年约有10万名体格健全的人辞去工作,全身心投入护理工作,而这些人中,有七成为女性。

没有人知道在照顾母亲的3年时间里她到底经历了什么。据日本媒体的报道,在回应警方审讯时,72岁的小峰洋子平静地解释了自己的杀母动机:「我的母亲已经无法自主走向厕所,我不得不想办法挪动她。这让我的照顾变得更费力,所以我杀了她。」

洋子被捕后,附近街道的邻居们主动发起了请愿,希望她能够获得轻判。一位邻居在接受采访时称,他最后一次见到洋子是在今年7月19日,那一天,她因为自家正在装修屋顶,产生了不小的噪音,而向他道歉。

短暂的交流中,邻居觉得她面色沉重、声音很疲惫,但没有察觉有其他异样。「我从来没想过她有这么多沉重的心事,也不知道她会感到如此绝望。」邻居在采访中对记者说。

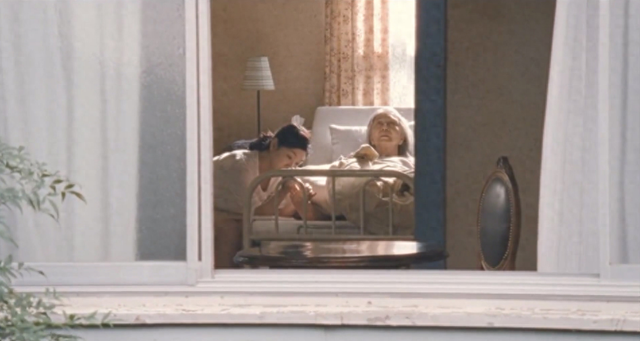

图源电影《0.5毫米》

所有人都是受害者

在日本,小峰洋子的杀母案件并非孤例。

生活在日本九州的一位71岁男性工藤叶新(化名)也在看护妻子一年后将其杀害。

二人在28岁时通过相亲结识,工藤对妻子甜美的笑容一见钟情。婚后,工藤去了大公司上班,妻子则在家做了全职妈妈,养育两个孩子长大。这样的生活一直持续了31年,直到工藤退休,夫妇开始了彼此陪伴的晚年生活。

他们每年都会自驾前往阿苏地区旅行。工藤喜欢开车兜风,妻子喜欢坐在旁边,他们穿过遍野的油菜花丛,驶过绿色的平原,工藤曾形容,「她总是满心欢喜。」

但这样的生活在2013年春天发生了变故——妻子的腰部骨折,无法自主行走,出院后,工藤承担起了居家看护的重担。面对突然转变的生活轨迹,他总想着:「出了院就能恢复正常生活了。」但事实上,现实远没有想象的那样顺利。

日本的护理标准按照老年人的行动能力划分为1-5级。5级最高,基本属于病瘫老人,而工藤的妻子就被划为5级。

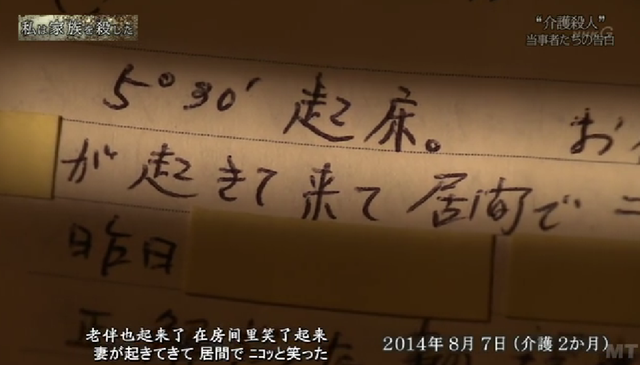

回家后,工藤把每一天的日常安排都记在了手帐本上。在他的记录里,自己每天都在5点半起床,照顾妻子的起居、饮食、康复行走训练,同时要照顾家务,有时候,把两层楼擦完就已经筋疲力尽。两个月后,妻子已经可以下地短时间行走了,他在这天的手帐中记录道:「老伴起来了,在房间里笑了起来,我不禁心想,太棒了。」

图源NHK纪录片《「看护杀人」当事者的告白》

然而,又过了一个月,妻子再度经受了更为严重的腰部骨折。这一次,妻子无法坐卧,连排便都无法自理。「虽然她自己说着没有问题,可是看着她那有气无力的表情,我心如刀割。」

妻子脸上慢慢没有了笑容,她总是担心自己卧床的模样会引来邻居的耻笑。后来,她索性不让他再打开房间的推拉门。白天,工藤会坐在床头陪妻子说说话,给她鼓劲、打气,但一听到这些,妻子就泪流满面说自己不能康复,什么都做不了,一个劲向他道歉,「对不起、对不起。」

时间长了,辛苦、绝望的气息笼罩着这个家庭。在卧床10个月后,妻子三番五次对工藤表示:「我不想活了,请杀了我。」一开始,工藤还在劝阻妻子,但时间长了,妻子甚至要求他亲手将自己掐死,「我也感到心力交瘁」。

2015年4月30日,工藤在手帐中写道:「老伴说,活着太痛苦了,之前也听过她说了无数次,但我也到了极限,就对她说,知道了,我收拾一下我们的东西吧。」在这一天的手帐最后,他似乎感受到了一种解脱,他写道:「人生,就要谢幕了。」

带着这股谢幕的决心,工藤把妻子抱上了车,又一次开车兜风,前往二人每年都会去的阿苏,再一次穿越那片油菜花。在阿苏的一座立交桥下,工藤把车停在这里。他反复询问了妻子:「真要这样吗?不会后悔吗……没有退路了吗?」妻子的回复很干脆:「嗯,你就杀了我吧。」

在开始看护妻子11个月后,工藤在妻子的手腕处割开了一道口子。为了追随妻子,他随后也划破了自己的右手手腕和脖子,因为失血过多而昏迷,但最后被路过的旅客及时送医,死里逃生,并及时选择了自首。

自首后,工藤曾多次请求死刑,但法官最后判处了他缓期执行的有罪判决。法官告诉他,要让他在余生意识到自己的错误,用活着来赎罪。工藤的余生沉浸在挥之不去的悔恨中,每天颂钵为妻子超度,睹照思人,但他没有得到两个儿子的谅解,每次和大儿子打电话的时候,对方都会表示:「绝对不会原谅你。」

近几年,日本的看护杀人事件仍然频发。

2017年,NHK进行了一项统计,发现包括未遂事件在内,日本近六年内发生了138起看护杀人事件。仅在今年1月到8月,在日本官方公布的刑事案件数据库中,就出现了21起看护杀人事件——8月28日,鹿儿岛县阿久根警察局逮捕了一名涉嫌谋杀妻子的77岁男子。他因疲于看护工作,在家中用手勒死了75岁的妻子;7月22日,兵库县姬路市,一名64岁男子在家中杀害了91岁患有慢性病的母亲而被捕;5月25日,东京都狛江市一名88岁男子因涉嫌企图割断84岁罹患脑瘫妻子的脖子而被警察局逮捕……

人们在惊叹于他们「越过法律红线」的做法时,又不免对于他们各自的看护经历感到悲戚。

日本著名作家重松清在关注到看护杀人事件频发的现状后谈道:「看护杀人究其根本,源于家人之间至深的爱。独自一人承担起对所爱之人爱的责任,被这份感情逼到了绝境,才导致了看护杀人……在看护杀人事件中,或许所有人都是受害者。」

图源NHK纪录片《「看护杀人」当事者的告白》

看护疲劳

日本媒体《每日新闻》曾组织过一项关于看护者的问卷调查,结果显示,约有两成看护者曾有过杀害家人、共同自杀的想法,有七成的人曾因看护感到身心俱疲。

在这份问卷调查中,有很多看护者的坦诚剖白。一名来自东京都60多岁的无业女性在问卷的末尾阐述了自己的看护经历——目前正看护着患有痴呆症的母亲,她因看护而放弃了工作,但在家庭看护过程中渐渐感到力不从心、无力应对,她甚至有过这样的想法,离家外出的母亲「被车撞了的话就好了」——近年来,日本警察局也将「看护疲劳」列为看护杀人最主要的犯罪动机。

日本是如今对养老需求最高的国家,而在日本的老龄化趋势中,居家养老仍是最主流的养老形式——在日本,老年人居家养老的比例为96%;过去20年中,居家养老照护人数从2000年的124万人上涨至2020年的399万人。

在家老去是每个人的美好愿望,但当老人身体状况进一步恶化时,这也会给身为家人的看护者带来极大的身体和心理双重压力。

在如今的日本,老人照顾老人成为了普遍的社会现状,这对看护者的体力和心力都是极大的挑战。去年7月,日本厚生劳动省《生活状况综合调查》显示,在日本,63.5%的65岁以上老人接受护理的家庭中,护理者也是65岁以上的老年人。此外,35.7%的家庭中,接受护理者和护理者都是75岁以上,这一数值已创历史新高。

图源电影《0.5毫米》

看护者们面临的最直接挑战,来自体力。

2022年11月,80岁的藤原宏带着妻子来到了神奈川县一个渔港。40年前,妻子照子从楼梯上摔下,造成脑梗,左侧身体瘫痪,从此只能靠轮椅辅助行动,接受丈夫持续的看护。

日常,藤原宏极其细致、体贴,妻子所坐的轮椅是藤原宏专门为她定制的,他给妻子做三顿饭,在公寓的阳台上排列了许多妻子喜欢的花。根据当时他们的邻居的讲述,妻子常常高兴地说:「饭菜好吃,老公还会浇花。」

但随着年龄的增长,照子的身体状况一步步恶化,而藤原自身的体力也开始下降,这让原本沉重的看护生活遇到了更大的挑战,看护变得力不从心。

站在那个渔港,藤原犹豫了很久,最终还是将妻子连同轮椅一起推了下去,「我决定一辈子不让她感到任何痛苦,最后我选择杀了她。」藤原说。

除了体力,看护者的心理状态往往是最容易被忽视的。

忍受孤苦是看护者们最切身的体会。在NHK电视台的一项调查问卷中,一些人会如此形容自己的内心变化:「在社会上完全陷入了孤立状态,会产生自己被全世界遗弃的强烈恐惧感……看护的日子是孤独的,就算有孩子,在这个繁忙的年代,他们也不可能抽空来帮我。知道孩子们忙,我也不能说什么。」

在小峰洋子弑母的案件发生后,一些邻居在接受采访时也谈到了相关问题——在他们的印象中,洋子的生活路径简单、规律,每天早晨10点左右,她都会去离家200米远的超市逛逛,之后就是回家,超市、家,两点一线。这也让一些邻居感到不解,那些生活用品并不需要每天采购,但他们也很快就猜测,「她应该是照顾了母亲一天后,需要出门散散心。」

对于看护者的心理状态,日本社会学家汤悦泉子在自己的论著《护理杀人的预防》中提出了警示:「从护理杀人事件中可以发现,护理课题不仅应针对于被护理者,而且对护理者也需要提供支持,特别是早期发现护理者的抑郁,并采取必要的措施。」

在NHK的那份问卷中,面对「是否想对自己的看护对象下手」「是否想和对方一起死了」的问题,回答「有」「常有」的人共计24%。

51岁的长谷川隆志在问卷中写道:「对于永无尽头的生活感到绝望,只要想起自己的未来,绝望之感便会愈发强烈甚至开始考虑去自杀。」

长谷川的母亲罹患认知症障碍已经有超过11年的时间。当年,母亲确诊后便需要人来看护,长谷川的妻子因此选择了离婚。于是,长谷川辞掉了自己在房地产公司的工作,专心在家陪伴母亲,母子二人靠微薄的养老金过活。

在采访中,他表示,肩负着看护母亲的责任,生活里最大的问题是不自由,他要独自照顾母亲的日常生活,还要安抚情绪不定的母亲,「感觉像在牢狱里,手脚被上了枷锁,像是一个看护机器人,为了看护母亲而活着」。

对于时常见诸报端的看护杀害的新闻,长谷川总会想起这样一个瞬间——2011年前后,母亲得了脑梗塞,并失去了知觉。面对正在病痛中挣扎的母亲,长谷川犹豫过,到底要不要叫救护车呢?「是注视,还是旁观呢?」

不叫,放任母亲去世,就意味着辛苦的看护生活到此结束,他可以重获自由;叫,就意味着辛苦和孤独将会延续。但在犹豫了一阵过后,他还是拨打了救护热线。但当记者问及他想对那些孤独的加害者们说点什么的时候,长谷川反复衡量了一阵,说道:「终于结束了。」

图源电影《0.5毫米》

悲剧之后

尽管获得了来自社会舆论的同情和理解,但在法律层面上,这些因为各种原因主动或被动杀害了亲人的看护者们仍然受到了有罪审判。

一位参与审判相关案件的法官在完成宣判后,曾公开表示:「我想知道一个社会系统能否对此问题采取一些措施,我们需要防止这成为看护者与社会隔离且无法获得支持的恶性循环。」

事实上,面对社会的急剧老龄化,日本政府也一直在寻找解决方案。2000年,日本政府为了应对超高龄社会,为人口众多的老人提供生活护理,开始推行长期介护保险制度,保险费用由参保者、政府财政共同承担,受雇职员,其工作单位也参与支付,贫困人群可以免于缴纳个人部分。

在介护保险范畴内,各地的养老服务机构会向参保人提供多种形式的居家服务和设施服务。具体包括家庭访问,提供介护用具、医疗设施服务,认知症患者的日托介护服务等。根据照护等级及服务内容,单次服务时长在20—90 分钟不等。

介护保险制度不仅包含了对需要服务的老年人的护理,同时也在支持看护人员,为他们提供精神帮助与支持。看护人员一年中有3至4次 「护理者短期休假」,经过协调,看护者们可以把老人托付给专业的短期养老机构照料,他们则可以有10天到2周的休假时间,暂时放松、缓解压力。

介护保险制度也会承担专业机构上门照护产生的费用,老人和看护者们可以根据自己的需要申请上门照护和上门医疗。上门照护的内容往往很精细——包括做饭、洗衣、购物这一类日常生活协助,排泄、洗澡、沐浴在内的身体护理,还有医疗指导、健康检查、身体康复等项目。此外,还有夜间对应型访问照护机构,主要为老人上门提供夜间服务(22点~次日6点)。

但在现实中,这一保险能够覆盖的老年群体极为有限。2009年,日本有近500万老年人有资格获得长期介护保险服务,但有近100万人根本没有使用任何服务,这意味着,大部分老年人受个人认知原因、家庭经济影响无法承担保险费用,这也给他们的养老生活造成了困难。

此外,在具体的执行中,政策仍会偏向被看护者,对看护者的关照仍有很大不足——在小峰洋子照顾母亲期间,每周都有一辆家庭护理车来为她的母亲洗澡,附近的内科医生,也会提供上门诊疗服务。但这仍然没能让她走出看护疲劳的困境。

这也让人们再次想起「看护杀人」最早引起广泛讨论的2006年发生的「东京都伏见龙一杀母案」。

2006年2月1日早上6点,在京都市伏见区的河滩的一棵大树下,时年58岁的龙一将86岁的母亲君枝杀害。

图源NHK纪录片《「看护杀人」当事者的告白》

事发前,龙一是家中独子,父亲曾是京都传统染色工艺京友禅的著名匠人。一直以来,龙一的父亲收入颇丰,家庭富裕。追随父亲的脚步,龙一也成了一名京友禅染色匠人。但没做多久,日本遭遇经济危机,以华丽著称的京友禅难再盛行。龙一也不得不另谋生计,在此后的日子里,他做过保安、电器厂工人,过着清贫的生活。

1995年,父亲因病去世,不久后,龙一70岁的母亲罹患痴呆症,并逐渐失去了自主外出、独自购物的能力。

龙一不得不独自承担起照顾母亲的担子。那几年,他们二人租住在伏见区一间公寓内,过着连轴转的生活——白天,他在一家工厂打工,赚取生活费,下班后,他则要操持家务、照看母亲。

但母亲的病情恶化的速度加快了,她时常会在深夜作出异常举动,每30分钟到1小时就会起身嘟囔着「上厕所」,甚至还会独自外出。龙一不得不暂停工作,专职在家看护母亲。停工后,二人靠着母亲的退休金过活,每两个月5万日元。为了省钱,龙一两天才吃一顿饭,而母亲则每天吃两顿面包和果汁。

紧迫的生活下,龙一不得不向政府寻求帮助,但被以「你具备劳动能力,请努力工作」为由拒绝了。有人向龙一介绍了社会福利协会的贷付金制度,但这一制度需要提供担保人,龙一以「不愿给亲戚朋友添麻烦」为由拒绝了。

这些都让龙一感到绝望。万念俱灰之下,龙一给亲戚们留下了遗书,他在其中写道:「已经无法继续在这个家住下去了。我只能带着母亲离开这里去寻死了。」

2006年1月31日早晨,和往常一样,龙一买了面包和果汁,和母亲一起吃完了早餐。随后,龙一带着母亲乘坐电车来到了龙一成长的河原町一带,那里正是龙一出生长大的地方。下车后,龙一推着母亲的轮椅,到游人如织的新京极街散步。途中经过了从前全家人每月会光顾一次的电影院。还经过了电影散场后,全家人曾一起吃晚饭的餐厅。晚上7点左右,母子俩坐上电车回到了伏见区。

下车后,母子俩便来到了桂川的一片河滩上。2月1日早上,在漫长的内心挣扎过后,龙一走到母亲的轮椅后侧,用毛巾将她的脖子勒住,随后将菜刀刺入了母亲脖子的左侧。

随后,龙一也将刀刺向了自己的脖子和腹部,并打算用绳子在树上自缢,然而由于绳子没有系紧,并未成功。因为失血过多,龙一丧失了意识,并在两个小时后被路人发现,获得了解救。

审判时,京都地方法院的法官,和起诉被告的检方都对龙一的遭遇表示了同情。检方详细描述了龙一在全心全意照顾母亲的同时,逐渐力不从心,陷入走投无路境遇的过程。在当时的媒体记录中,「法官眼圈发红,哽咽得说不出话,狱警也不禁流下眼泪,整个法庭陷入寂静」。

在庭审过程中,龙一表示:「虽然我亲手夺去了妈妈的生命,但如果还有来世的话,我还想做妈妈的孩子。」

2006年7月,法官宣布,判处龙一2年6个月有期徒刑,缓期3年执行。

缓刑执行后,龙一独自生活,在一间木材公司打工维生。但2014年6月,龙一从一座大桥一跃而下,投湖自尽,直到两个月后才被人发现。在龙一随身携带的腰包中,有一张小小的白色便条纸,上面写着「希望能与自己和母亲的脐带一同火化」。

龙一死后,他的一位亲属在记者的追访中这样表示:「我国并不是缺乏对生活困难的人们的救助制度,我觉得行政方面并没有过错。但是,有些人像龙一一样,想要利用制度却无法利用,或者根本就不利用制度,对于这些处事笨拙的人,如果社会能有什么援助措施的话就好了。」

这些年,随着介护保险制度的进一步推行,越来越多的日本民众慢慢接受了它。人们的权利意识也发生了改变——支付了保险费和税金,理所当然在年老后享受社会服务,如今,「护理不只是家庭的责任」——在日本社会,这已经成为了养老看护的普遍共识,至于如何建立起更好的能够惠及看护双方的看护系统,知名学者上野千鹤子的观点得到了很多人的认同。

在一次接受采访时,当被问到「为了培育下一代医护精英,应该怎么做」的问题,上野很干脆地回答说:「今后不再需要精英。下一代的使命是构建一个无须精英也能运转的系统。在这个系统内,各类专业人员能够发挥各自的专业特长。」

上野认为,追求精英的时代,是一个「不正常的时代」。而一个正常的社会,应该是不同系统、不同智能部门紧密交织,互为依托的社会,「也就是说,我们需要构建一个多职种协作体系,在这个体系中,没有超常能力的人能够按一般方法充分发挥自己的专长,而多个普通人协同合作就能达成个人力量无法完成的任务。」