毛主席逝世几十年,遗体保存非常好,每天保存费用是不是天价?

1976年9月9日,一个让全中国陷入悲痛的日子,新中国的缔造者毛泽东主席在北京逝世。随后,关于如何处理毛主席遗体的问题,在高层引发了激烈讨论。一些领导主张按照毛主席生前遗愿将遗体火化,另一些则认为应该永久保存。最终,在慎重考虑后,组织决定将这项重大任务交给了被誉为"医学奇才"的徐静。在她和众多专家的不懈努力下,毛主席的遗体得以长期保存至今,让一代又一代中国人得以瞻仰伟人风采。然而,近些年来关于遗体保存费用和状况的传言不断,这些传言究竟是真是假?让我们一起走进这段鲜为人知的历史。

伟人远去 国葬启程 历史永恒

那是1976年9月8日的北京,暮色笼罩着整个城市。华国锋同志正在参加外宾答谢宴,一通突如其来的电话打破了宴会的祥和。

电话那头传来的消息让华国锋立即告别了外宾,快步走出宴会厅直奔202房间。这个特殊的房间是专门为防地震、防辐射而设计的,就在唐山大地震时,毛主席也曾被转移到这里。

此时的202房间内,医务人员正在全力抢救着毛主席。房间外的走廊上,华国锋等重要领导人默默等候,整个空间安静得能听见时钟的滴答声,所有人都在祈祷奇迹的出现。

然而生命不以人的意志为转移,伟大的领袖、伟大的导师、伟大的统帅、伟大的舵手毛泽东主席,于1976年9月9日与世长辞。这个消息传遍全国,亿万人民陷入深深的悲痛之中。

毛主席的一生是革命的一生,战斗的一生。从井冈山上的星星之火,到延安窑洞的光芒,从抗日战争的硝烟,到解放战争的胜利,毛主席带领中国人民走出了一条光明的道路。

在毛主席逝世后,领导人们立即在202会议室召开紧急会议。会议的核心议题是如何操办这场注定载入史册的国葬大典,以及如何处理毛主席的遗体。

关于遗体处理的问题,会议室内展开了激烈的讨论。有人提出要遵循毛主席生前的遗愿,将遗体火化后撒向大海。也有人认为,像毛主席这样为中华民族做出巨大贡献的伟人,应该让后人永远瞻仰。

在这个特殊的历史时刻,组织决定先举行为期一周的告别仪式。至于遗体的长期存放问题,由于各方意见分歧较大,暂时搁置以待进一步讨论。

随后,遗体保存这项重要工作被交到了卫生部长手中。经过深思熟虑,她将这一重任交给了被称为"医学奇才"的徐静。这位年仅26岁就推翻世界著名公论的天才,将在接下来的岁月里,为毛主席遗体的永久保存竭尽全力。

(文章结束)

科技攻关 保护遗容 专家会诊

徐静接到通知的那一刻,北京的天空下着绵绵细雨。卫生部的工作人员语气凝重地告知她这项特殊任务,随即带着她火速赶往目的地。

在办公室里,汪东兴主任向所有在场的专家宣布了毛主席逝世的消息。沉重的氛围中,他强调了遗体保存工作的重要性,这关系到全国人民的情感寄托。

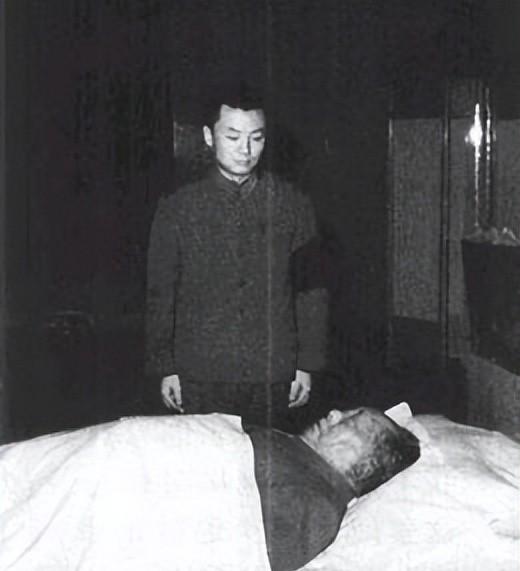

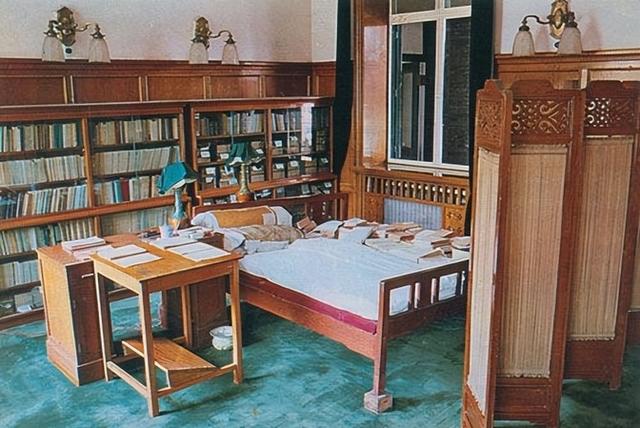

专家团队立即前往毛主席的卧室,开始进行初步的遗体保护工作。由于正值夏末,气温仍然较高,工作人员第一时间对房间进行了彻底的消毒和清洁。

在遗体保护的初期,最紧迫的问题是寻找合适的棺椁。韩伯平想起了一个历史典故:当年苏联曾赠送给孙中山先生一具玻璃棺,或许可以派上用场。

然而,当找到这具历史悠久的玻璃棺时,发现它已经破损严重,完全无法使用。情况紧急之下,韩伯平只能临时联系附近的玻璃厂,紧急定制一具新的玻璃棺。

这具临时玻璃棺虽然解决了燃眉之急,但显然不能满足长期保存的要求。徐静召集了来自全国各地的十多位顶尖专家,开始研究更为科学的保存方案。

专家们展开了激烈的讨论。有人提出采用气态保存法,这种方法可以让遗体保持栩栩如生的状态,但存在脱水和变色的风险。

另一种方案是将遗体浸泡在高浓度防腐剂中。这种方法操作简单,但长期浸泡可能导致遗体出现其他问题,不适合作为永久性的解决方案。

经过反复论证和权衡,专家组最终确定了采用液态和固态相结合的创新方案。在对外开放瞻仰时使用气态保存,而在闭馆期间则采用液态保存,以补充遗体所需的水分。

这项技术方案的确定只是第一步,接下来还需要进行大量的药物研究和实验。专家们分成多个小组,同时开展药物配方的研究和水晶棺的设计工作。

对水晶棺的要求极其严格:既要庄重大气,又要具备防震、防辐射等功能,还要保证遗体的长期保存条件。这在当时的技术条件下,无疑是一项巨大的挑战。

专家团队夜以继日地工作,不断改进技术方案,优化保存条件。每一项技术指标的确定,都凝结着他们的智慧和心血。

(文章结束)

水晶长明 光耀千秋 永续传承

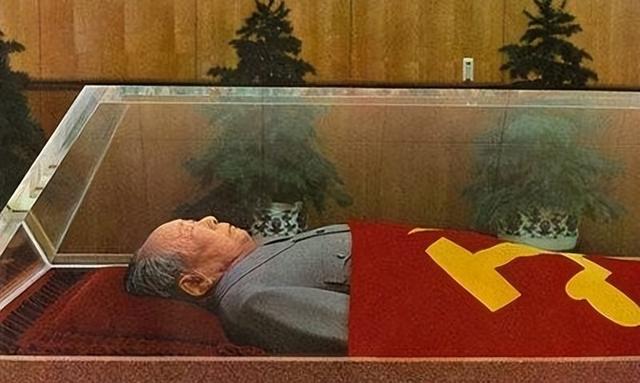

经过近一年的不懈努力,专家团队终于在1977年8月完成了水晶棺的组装工作。这口水晶棺凝聚了全国工程技术人员的智慧,是当时中国最高水平的科技结晶。

8月20日是一个值得铭记的日子,毛主席的遗体被庄重地送往纪念堂。这座庄严肃穆的建筑,从此成为了全国人民寄托哀思的圣地。

纪念堂内的温度、湿度都经过精密计算,每一项指标都严格控制。工作人员24小时不间断监测各项数据,确保遗体保存的最佳环境。

自此,全国各地的群众络绎不绝地前来瞻仰毛主席。人们怀着无比崇敬的心情,在纪念堂前排起长队,只为能见一眼他们心中永远的伟人。

然而,随着时间推移,一些传言开始在民间流传。有人说遗体保护每天需要天价费用,这些费用远超普通人的想象。

更有传言称,多年来遗体的状况发生了变化,体型变小,容貌改变。这些传言引起了社会广泛关注和担忧。

1989年,作为遗体保护工作的核心人物,徐静站出来回应了公众的疑虑。她向媒体详细解释了遗体保护的实际情况。

徐静明确指出,关于天价保护费用的说法纯属误传。在1983年之前,确实有专项资金用于研发和保护工作。但自从保护技术趋于成熟后,便再未申请过专项拨款。

对于遗体状况的质疑,徐静也给出了专业解释。专家团队定期对遗体进行全面检测,包括身高、体重、外貌等各项指标都有详细记录。

人们看到的遗体大小变化,实际上是由于纪念堂的特殊照明系统造成的视觉差异。灯光的调节会影响参观者的视觉感受,这是一个正常的光学现象。

纪念堂的工作人员每天都按照严格的程序进行维护工作。从空调系统的调节到消毒工作的执行,都有着详细的操作规程。

多年来,遗体保护工作始终在有条不紊地进行着。这项工作不仅是一项技术工程,更承载着一个民族的集体记忆。

(文章结束)

精神永驻 薪火相传 光照未来

毛主席纪念堂自建成以来,已经成为了北京最重要的地标性建筑之一。每天清晨,都能看到前来瞻仰的群众在天安门广场上排起长队。

这座承载着民族记忆的建筑,不仅是一个纪念场所,更是一个爱国主义教育的重要基地。来自全国各地的青少年,通过参观纪念堂,深入了解中国革命历史。

纪念堂的工作人员经常能听到参观者讲述他们的故事。有的是三代同堂前来瞻仰,有的是远道而来的海外华人,还有的是年轻学子重走革命道路的一站。

遗体的永久保存,让一代又一代中国人得以面对面地瞻仰这位伟人。通过这种直观的方式,人们能够更深刻地感受到革命年代的艰辛和新中国来之不易的发展成就。

在纪念堂内,除了主要的瞻仰大厅,还设有专门的展览区。展区通过图片、文字和实物,全面展示了毛主席的革命生平和历史功绩。

这些展览不断更新和充实,让参观者能够了解到更多鲜为人知的历史细节。每一件展品背后,都蕴含着深刻的历史意义。

纪念堂的管理工作始终保持着高度的严谨性。从安保措施到参观秩序,从环境维护到设施保养,每个环节都一丝不苟。

这些年来,纪念堂的工作人员为了传承这份精神财富付出了巨大努力。他们不仅要确保场馆的庄重肃穆,更要让每位参观者都能得到良好的参观体验。

随着时代发展,纪念堂也在与时俱进地改进服务方式。现代化的讲解系统、完善的参观预约制度、人性化的服务设施,都在不断优化升级。

纪念堂的意义早已超越了单纯的纪念功能。它是中国人民团结奋斗的精神象征,是革命传统教育的重要阵地,是凝聚民族力量的精神纽带。

通过保护和展示毛主席遗体,一代又一代中国人得以传承革命精神,铭记历史教训,珍惜来之不易的和平发展局面。这正是遗体永久保存的深远意义所在。

毛主席的遗体保护工作将永远持续下去,它承载着一个民族的记忆,传递着一个国家的精神,激励着一代代中国人继续前进。

(文章结束)