阅读此文前诚邀您点击一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章,同时便于进行讨论与分享感谢您的支持!

参考文献:《中国糖尿病杂志》2021年刊;中国中医科学院《中药药理与临床实践》;《中华中医药学会糖尿病防治指南》

假设你是一名每天靠咖啡续命的熬夜党,某天体检报告上赫然写着“空腹血糖15”,医生轻描淡写地说:“再不管控,明年就得和透析机当兄弟了。”

这场景听起来像恐怖片预告,但现实中,全球每10秒就有1人因糖尿病并发症去世。

更扎心的是,许多人在血糖失控后,才想起老祖宗留下的“宝藏”——某些中成药的控糖潜力,可能比想象中更凶猛。

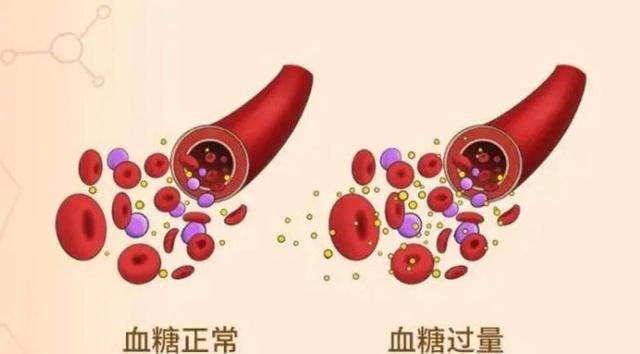

血糖飙车:一场细胞的“集体罢工”如果把身体比作一座城市,血糖就是满大街乱窜的“熊孩子”。胰岛素本是维持秩序的交警,但2型糖尿病患者的细胞偏偏对胰岛素“听而不闻”,医学上叫胰岛素抵抗。

这些熊孩子(血糖)长期赖在血管里搞破坏,从视网膜到脚趾头,没有一处能幸免。

西药控糖像是给熊孩子套缰绳,二甲双胍、格列美脲各有绝活,但总有人担心副作用或耐药性。

这时候,中医古籍里记载的黄连素(小檗碱)突然杀出重围——这味从黄连、黄柏中提取的天然成分,竟然能激活细胞的“血糖接收器”,让胰岛素重新被细胞“重视”。

中药逆袭:千年古方撞上现代科学2018年《中国糖尿病杂志》一篇论文炸锅了:连续12周服用黄连素的患者,空腹血糖平均下降3.2mmol/L,效果堪比二甲双胍。更绝的是,它还能改善胰岛素敏感度,相当于给罢工的细胞发奖金。

实验数据显示,部分患者血糖从15直降到6以下,糖化血红蛋白也缩水1.5%。不过别急着冲去药房扫货。

黄连素虽好,但单打独斗难成气候。中医讲究“君臣佐使”,比如搭配黄芪补气、地黄滋阴,才能既降糖又护肾。

就像吃火锅不能只涮肉,菌菇蔬菜蘸料一个都不能少。

控糖陷阱:那些年我们交过的智商税朋友圈总在传“某野菜根治糖尿病”“某偏方停药降糖”,这类故事比减肥广告还不靠谱。真正有效的中成药必须满足两个条件:明确的有效成分+临床数据支撑。

比如葛根芩连汤,现代研究证实其含有的葛根素能抑制糖吸收;桑枝提取物则像血糖“吸尘器”,专抓游离糖分。

有个真实案例:55岁的张叔空腹血糖13.8,喝三个月苦瓜茶毫无变化,改用参芪降糖颗粒配合饮食管理后,血糖稳在6.3。

关键差别在于——前者是民间偏方,后者是国药准字Z类中成药,成分里的人参皂苷和黄芪多糖都是实验室盖章认证的“血糖狙击手”。

甜蜜杀手:藏在日常的血糖刺客

甜蜜杀手:藏在日常的血糖刺客你以为不吃甜食就安全?一碗白粥的升糖指数堪比可乐,半斤荔枝下肚等于往血管里倒糖水。更阴险的是熬夜——缺觉会让皮质醇激素飙升,肝脏被迫加班生产葡萄糖。

有研究追踪了3000名夜班族,发现连续熬夜3天,胰岛素敏感度下降17%,相当于硬生生把自己吃成“糖尿病预备役”。

对付这些刺客,得用“四两拨千斤”的巧劲:把白米饭换成杂粮饭,吃饭时先啃两口黄瓜,餐后做10分钟靠墙蹲。

这些小动作就像给血糖装减速带,能让餐后血糖峰值砍掉三分之一。

中西医合璧:降糖界的复仇者联盟

顽固的高血糖就像牛皮癣,单一疗法往往治标不治本。北京某三甲医院做过对照试验:西药组血糖达标率68%,中西医结合组飙到89%。

其中王牌组合是二甲双胍+津力达颗粒,后者含有的苦瓜苷和丹参酮,既能修复胰岛细胞,又能疏通微循环,相当于西医灭火,中医修房子。

但千万别自作主张混搭药物!有个大姐把消渴丸和格列本脲一起吃,结果半夜低血糖昏迷送急诊。

中成药里的某些成分(比如格列本脄)本身就带降糖功效,叠吃西药等于双重暴击。

未来战场:肠道菌群竟是控糖黑马最近科学家发现个诡异现象:同样吃红烧肉,有人血糖稳如泰山,有人却能画出喜马拉雅山脉般的曲线。

谜底藏在肠道里——肥胖人群的肠道菌群普遍“偏科”,厚壁菌门霸占比超过75%,这些吃货菌特爱分解碳水化合物,简直就是血糖加速器。

这时候,含有茯苓、白术的中成药开始显神通。

这些药材富含多糖类物质,能扶植益生菌壮大队伍。2022年有个实验让糖尿病患者连续服用六味地黄丸三个月,结果双歧杆菌数量翻倍,空腹血糖平均下降2.1mmol/L。

看来古人说的“脾胃为后天之本”,放在现代科学里照样能打。

行动指南:把降糖变成生活游戏控糖不是苦行僧修行,试试这些懒人友好型操作:

1. 吃饭顺序战术:蔬菜→蛋白质→主食,像玩俄罗斯方块一样码放食物

2. 零食置换术:把薯片换成烤鹰嘴豆,奶茶换成冷泡乌龙茶+柠檬片

3. 微运动作弊码:每坐1小时做30秒开合跳,电梯改爬楼时哼《本草纲目》

有个狠人把手机壁纸设成“血糖15”的化验单,每次想暴饮暴食就强制看10秒。半年后他晒出对比图:血糖从14.6降到5.7,腰围瘦了15厘米。这招的医学原理叫视觉厌恶疗法,比干巴巴的说教管用一百倍。

冷知识暴击:这些操作比吃药还猛

•晒太阳20分钟能提升维生素D水平,让胰岛素抵抗改善23%•吃饭时细嚼慢咽,血糖波动幅度能缩小40%•每周吃300克深绿色蔬菜,糖尿病风险直接打七折

最绝的是清华大学团队发现的“筷子玄学”:用蓝色餐具吃饭的人,平均少摄入22%碳水。

原理是蓝色会触发潜意识里的“警惕信号”,毕竟自然界少有蓝色食物——这招对付精制碳水,比念一百遍“管住嘴”都实在。

血糖管理是场终身游戏控制血糖就像玩俄罗斯方块,消除错误习惯才能不断通关。那些流传千年的中成药,其实是古人留给我们的“外挂程序”,但再强的外挂也得配合基础操作。

没有降不了的血糖,只有没用对的方法。下次看到黄连素的研究报告,别光顾着收藏,行动起来才是王道——谁不想在血糖排行榜上稳居青铜变王者呢?

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。