中国空间站敞开国际合作大门之际,美国太空军事官员的焦虑正折射出全球航天格局的深刻变迁。 当中巴签署航天员联合培养协议的消息传出,这场跨越喜马拉雅的"飞天牵手"不仅预示着南亚面孔将首次亮相中国天宫,更揭示了国际航天合作版图正在经历重大重组。 面对中国在太空领域日益增强的引力效应,美国太空军高官的过激反应,恰似一面照妖镜,映照出华盛顿在航天领域主导地位动摇后的战略失衡。

在伊斯兰堡与北京签署的航天合作协议中,最具里程碑意义的是开创了航天员全周期培养的国际合作新模式。 不同于传统航天强国对核心技术的严防死守,中方不仅承诺为巴基斯坦培养航天员,更将共享空间站实验资源,这种深度合作在人类航天史上尚属首次。 当巴基斯坦航天员未来与中国同行共赴天宫时,他们带去的不仅是南亚次大陆的科研项目,更是发展中国家对公平参与太空探索的集体诉求。

面对东方航天力量的崛起,美国太空行动情报部门近期抛出的"中国太空威胁论"显得格外刺耳。 其官员声称中国技术进步可能削弱美国优势的论调,实则暴露了双重标准的霸权思维。 回溯历史,正是美国主导的国际空间站将中国排除在外,迫使中国走上自主创新之路。 如今中国突破封锁建立天宫空间站,又以开放姿态构建国际合作新平台,这种从技术突围到体系创新的跨越,恰是对旧有航天秩序最有力的回应。

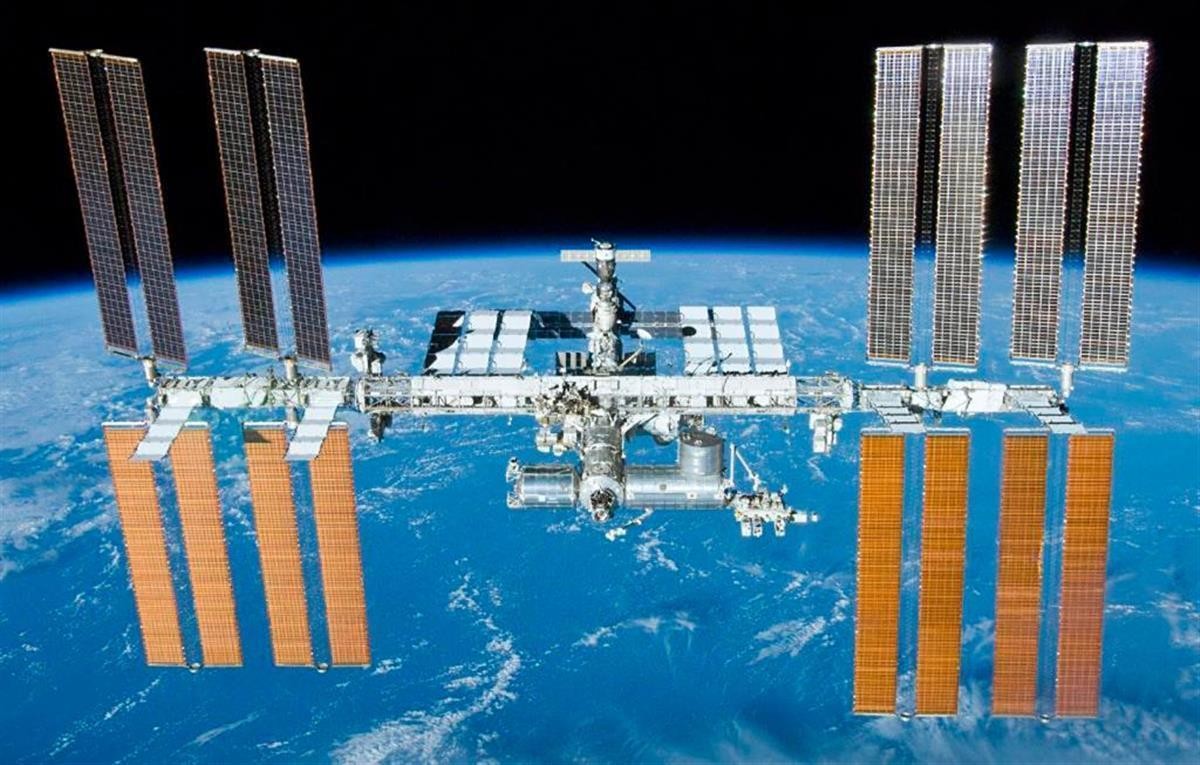

太空军事化与和平利用的路线分野,正在成为中美航天战略的本质区别。 当美国太空发展局加速构建近地轨道作战网络,部署数百颗军用卫星编织"天网"时,中国空间站却向全球科学家开放了微重力实验平台。 这种对比清晰地勾勒出两种截然不同的太空探索哲学:一方执着于构建太空霸权体系,另一方致力于搭建人类命运共同体的太空支点。 据统计,中国空间站已收到来自27个国家的42个项目申请,其中发展中国家占比超过60%,这种广泛参与度恰是国际社会用脚投票的结果。

美国航天领域近年频发的技术事故,正不断消解其传统优势的光环。 从载人飞船突发故障导致宇航员滞留太空,到国际空间站老化引发的安全隐患,这些技术困境与中国的稳步推进形成鲜明对比。 更具戏剧性的是,当美国私营航天公司屡屡受挫时,中国航天却通过系统性的技术攻关,在空间站建设、月球探测、北斗导航等多个领域实现集群突破。 这种此消彼长的态势,彻底打破了西方对航天技术的垄断格局。

站在人类航天史的新十字路口,中国空间站的开放姿态正在重塑国际合作范式。 与某些国家将航天合作政治化的做法不同,中国始终坚持"共商共建共享"原则,这种包容性发展理念已吸引包括欧洲航天局在内的多个传统航天强国的关注。 随着金砖国家航天合作联盟等新型合作机制逐步成型,一个多极化、去政治化的航天新时代正加速到来。 在这个历史进程中,任何试图维持技术霸权的单边主义行为,终将被时代潮流所摒弃。