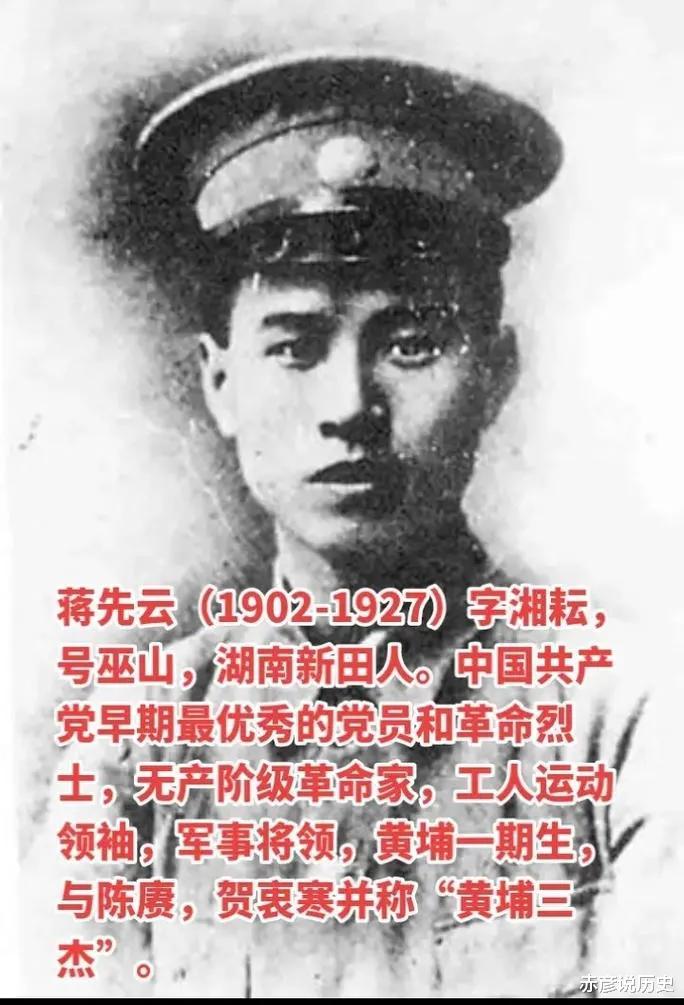

1924年的广州黄埔岛,三个性格迥异的青年在此相遇,蒋先云刚以入学考试榜首震动全校,贺衷寒的《革命青年之责任》正被孙中山亲笔批注,而陈赓则用湖南方言模仿校长训话,惹得队列里爆出压抑的笑声。

黄埔军校的清晨军号声中,三人曾共同在泥泞训练场摸爬滚打。

蒋先云创下的射击纪录至今镌刻在校史馆,陈赓救下落水同窗的壮举登上《黄埔日刊》,贺衷寒笔下的《北伐宣言》被印成传单撒向战场。

1925年惠州战役,三人配合无间:蒋先云正面强攻吸引火力,陈赓带尖刀连迂回破城,贺衷寒的战地通讯《东征纪实》让全国报纸头版沸腾。

周恩来在回忆录中写道:“他们就像三柄利剑,可惜最终刺向了不同方向。”

二、生死抉择:信仰岔路口的撕裂与背叛1927年春天,上海街头枪声撕碎了兄弟情谊。蒋先云在武汉总工会当众焚烧青天白日旗时贺衷寒正在南京起草《清党通电》,而陈赓已潜入上海特科开始锄奸行动。

那个曾在战场上背着重伤战友突围的蒋先云,在河南临颍战役中拖着炸断的左腿策马冲锋,士兵们看见白马上的身影被炮弹击中,残破的笔记本里还夹着未寄出的家书:“若儿战死,请葬我于岳麓山下,遥望湘江。”

陈赓的传奇更显跌宕。南昌起义时他背着周恩来穿越火线,抗战期间神头岭歼灭日军1500人,昔日的“校长救命恩人”最终成为蒋介石悬赏10万银元通缉的“赤匪头目”。

而贺衷寒从复兴社核心成员沦落台北街头卖文为生,临终前对着泛黄的黄埔合影流泪:“当年若随先云而去......”书桌上未完成的回忆录里,夹着1949年没来得及登船的船票。

三、历史迷局:同根而生的命运抛物线当蒋先云拒绝蒋介石的中将师长委任状时,他在血书中写道:“头可断,共产党籍不可牺牲”;

陈赓在解释营救蒋介石的争议时淡然道:“救他是旧义,反他是大义”;

而贺衷寒在日记里泄露天机:“主义不过是权力的口红”。黄埔食堂里共喝一盆南瓜汤的情谊,终究敌不过主义之争的惊涛骇浪。

站在历史棱镜前,蒋先云如流星般燃烧25年生命,用鲜血证明理想主义者的纯粹;

陈赓以60载岁月演绎生存智慧,从特科情报员到哈军工创始人;

贺衷寒72年人生轨迹则写满文人从政的悲歌,从《清党宣言》执笔人到台湾史政局编外人员。军统掌门人戴笠曾感叹:“这三人的故事,抵得上一部民国兴亡史。”

四、血色启示录:大时代下的人生镜像翻开发黄的黄埔同学录,三张相邻的照片定格了青春面容。蒋先云墓前的花岗岩上刻着“北伐名将”,陈赓追悼会上摆着蒋介石托人送来的花圈,贺衷寒在阳明山的墓碑面朝大陆方向倾斜15度。

他们的故事像三股拧在一起的麻绳,在1927年那个血色春天突然崩断,散作历史天空中的不同星辰。

台北故宫秘档里的一份电报揭开了更多细节:1943年陈赓在太行山突围时,随身携带的皮包里竟保存着黄埔三杰合影;而在贺衷寒1972年的葬礼上,有人听见他女儿低声啜泣:“父亲临终前还在背《总理遗嘱》......”

这些碎片拼凑出更复杂的人性图谱——信仰的坚守与背叛,从来不是非黑即白的判断题。

若您穿越回1924年黄埔码头,会跟随蒋先云的理想主义、陈赓的务实智慧,还是贺衷寒的文人抱负?欢迎在评论区书写您的人生选择剧本。