很多人都知道宇航员在太空中是处于失重状态的,在这种状态下生活的感觉与平时完全不同,其实很多人都想尝试一下在失重状态下生活是什么样的感觉。因此,如果能够在公园或许游乐场里摆一个失重模拟器的话,那么生意一定会很好。

但是,我们同时也要知道,失重状态是太空探索中最具挑战性的环境之一。在地球上,重力无处不在,不过为了研究太空环境对人体的影响以及测试航天设备,科学家们开发了多种模拟失重的技术。这些技术不仅帮助宇航员适应太空生活,还为科学研究提供了重要的实验条件。本文将介绍当前实现模拟失重的几种主要技术。如果能够想到一种将这些方法民用化、小型化的路径的话,那么一定会赚到很多钱的。

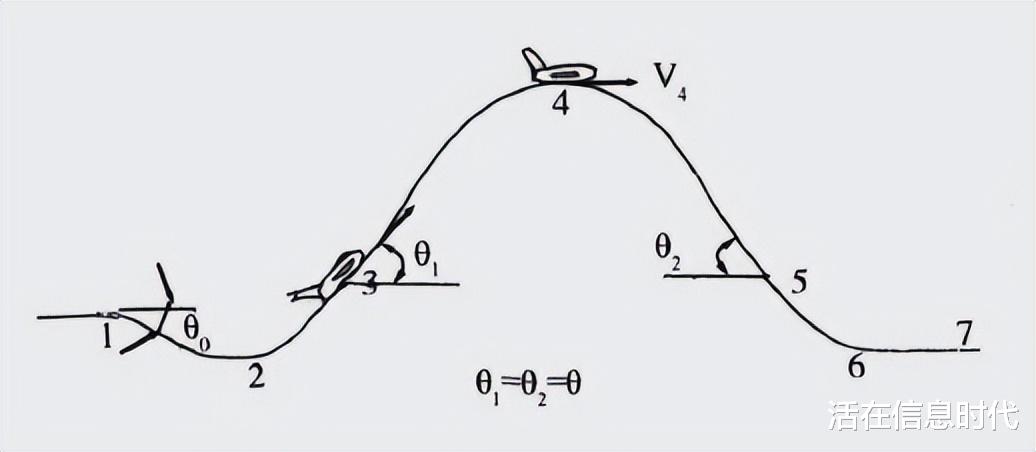

1. 抛物线飞行(Parabolic Flight)

抛物线飞行是目前最常用的模拟失重技术之一。通过特定的飞行轨迹,飞机可以短暂地创造失重环境。

原理:飞机以抛物线轨迹飞行。当飞机爬升到一定高度后,迅速向下俯冲,此时飞机内部的乘客和物体会经历约20-30秒的失重状态。

应用:抛物线飞行广泛用于宇航员训练、科学实验以及电影拍摄。欧洲空间局(ESA)和美国国家航空航天局(NASA)都定期组织此类飞行。

优点:失重时间短但可重复,适合短期实验。

缺点:失重时间有限,且飞行过程中可能产生不适感。

2. 水槽模拟(Neutral Buoyancy Laboratory, NBL)

水槽模拟是一种通过浮力平衡来模拟失重的技术,主要用于宇航员的太空行走训练。

原理:宇航员穿上特制的太空服,潜入大型水槽中。通过调整配重,使宇航员在水中的浮力与重力平衡,从而模拟失重状态。

应用:NASA的“中性浮力实验室”是世界上最著名的水槽模拟设施,用于训练宇航员在太空中的操作技能。

优点:可以长时间模拟失重,适合复杂任务的训练。

缺点:水的阻力与太空中的真实环境仍有差异。

3. 落塔(Drop Tower)

落塔是一种通过自由落体实现短暂失重的设施。中科院力学所在北京就有一座。

原理:将实验舱从高处自由落下,在坠落过程中,实验舱内的物体会经历失重状态。失重时间通常为几秒到十几秒。

应用:德国不莱梅大学的“ZARM落塔”是世界上最著名的落塔之一,用于微重力科学研究。

优点:失重环境纯净,适合高精度实验。

缺点:失重时间极短,且实验舱体积有限。

4. 悬浮技术(Magnetic Levitation)

悬浮技术利用磁场或声场抵消重力,实现局部失重。

原理:通过超导磁体或声波悬浮装置,使物体在磁场或声场中悬浮,从而模拟失重状态。

应用:主要用于材料科学和生物学研究,例如晶体生长实验。

优点:可以长时间维持失重状态,且无需复杂设备。

缺点:仅适用于小型物体,且技术难度较高。

5. 虚拟现实(Virtual Reality, VR)

虚拟现实技术通过视觉和听觉模拟失重环境。

原理:利用VR设备,宇航员可以在虚拟环境中体验失重状态,并进行任务训练。

应用:主要用于心理训练和任务模拟,帮助宇航员适应太空环境。

优点:安全且成本较低,适合大规模训练。

缺点:无法模拟真实的物理失重感受。

6. 太空实验室(Space Lab)

在太空中直接进行实验是最真实的失重环境。

原理:在国际空间站(ISS)等太空实验室中,科学家可以充分利用微重力环境进行研究。

应用:涵盖生物学、物理学、材料科学等多个领域。

优点:失重环境真实且持久。

缺点:成本极高,且实验机会有限。

总之,模拟失重技术是太空探索和科学研究的重要工具。从抛物线飞行到水槽模拟,从落塔到悬浮技术,每种方法都有其独特的优势和局限性。随着技术的不断进步,未来我们可能会开发出更加高效和真实的失重模拟方法,为人类探索太空提供更强有力的支持。

无论是为了训练宇航员,还是为了开展科学实验,模拟失重技术都在帮助我们更好地理解太空环境,为人类的太空梦想铺平道路。