本文陈的述内容参考的官方信息来源,均赘述在文章末尾。

撒哈拉沙漠的烈日下,中国企业用22年浇灌的石油之花,为何一夜之间被军政府的铁蹄践踏?

近日,非洲腹地传来一声惊雷——尼日尔军政府突然对中国企业“翻脸”。

三名中石油高管被武装士兵押送出境,炼油厂账户遭冻结,连中资酒店也被贴上封条。

这一连串动作,不仅撕碎了中尼合作的协议,更让国际社会哗然:一个曾被中国企业从“穷得吃土”扶持成石油出口国的非洲小国,为何敢对恩人捅刀?

这背后,是一场交织着贪婪、背叛与大国角力的荒诞剧。

沙漠中的“奇迹”:中国企业如何让尼日尔起死回生?

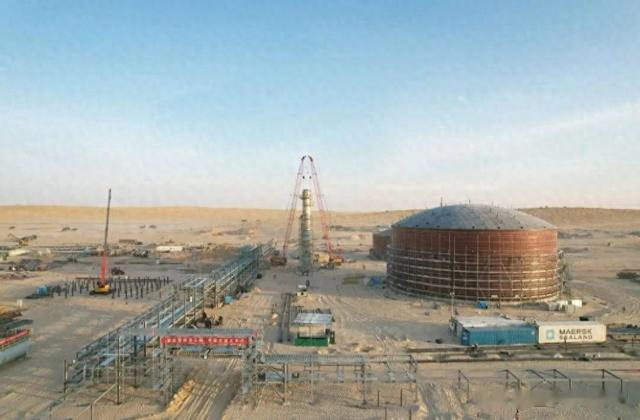

沙漠中的“奇迹”:中国企业如何让尼日尔起死回生?时间倒回2003年。当西方石油巨头在尼日尔东南部沙漠勘探后摇头放弃时,中国勘探队却顶着50℃高温扎下第一根标桩。

这里被称作“地质学家的噩梦”——疟疾肆虐、黄沙漫天、基础设施为零。但中国人不信邪。

“没有路?我们自己修!没有电?我们自己建!”

22年间,中石油砸下超70亿美元,硬是在这片不毛之地建起完整石油产业链:阿加德姆油田的钻机轰鸣,津德尔炼油厂的烟囱耸立,一条跨越国境的输油管道直通贝宁港口。

更惊人的是,2024年5月,第一艘满载尼日尔原油的巨轮终于驶向国际市场。这个人均GDP仅630美元的穷国,一夜翻身成石油出口新贵。

中国企业带来的不仅是石油。钢铁厂、医院、学校如雨后春笋般涌现,数万尼日尔人端起饭碗。

中国人教会他们技术,还给他们发工资。以前当地人一天只吃一顿,现在不仅能吃饱饭还能供孩子上学了。

军政府的“变脸术”:从救命恩人到待宰肥羊

军政府的“变脸术”:从救命恩人到待宰肥羊然而,合作蜜月期在2023年戛然而止。

当年7月,一场军事政变让尼日尔改朝换代。新上台的军政府高举“反殖民”大旗赶走法国驻军,转头却投入俄罗斯怀抱。

瓦格纳雇佣兵进驻铀矿,莫斯科的触角悄然延伸。谁也没想到,这场“去西方化”运动,竟让中国企业成了靶子。

军政府先是以“财政危机”为由,向中石油借款4亿美元。可到期还款时,他们突然变卦:“钱?没有!要不你们再‘让利’1.3亿美元?”

被拒绝后,军政府直接掀桌——高管驱逐、账户查封、酒店关停,三记重拳打得中企措手不及。

更荒诞的是借口。

“外籍高管工资太高”“本地采购比例不足”——这些冠冕堂皇的理由,甚至连尼日尔民众都看不下去了。

中国人手把手教他们炼油,现在却说中国人‘歧视’?分明是看油田赚钱了想抢!

贪婪背后的“操盘手”:谁在怂恿尼日尔玩火?

贪婪背后的“操盘手”:谁在怂恿尼日尔玩火?尼日尔军政府敢如此肆无忌惮,背后藏着一条若隐若现的“灰色链条”。

政变后,瓦格纳集团迅速填补法国留下的真空。铀矿收益从“法国拿95%”变成“俄尼对半分”。

军政府尝到甜头后,又将目光投向更大的蛋糕——占全国石油产量70%的中企产业链。“既然能抢法国的铀,为什么不能抢中国的油?”

莫斯科的算盘打得响亮。通过扶持亲俄政权,俄罗斯正试图在非洲打造“反西方联盟”。

尼日尔驱逐中企,既能为俄企腾出空间,又能向西方展示“非洲新秩序”。

但军政府显然高估了自己的筹码——没有中国技术,尼日尔的石油连沙漠都走不出。

自断生路:贪婪的代价有多惨痛?

自断生路:贪婪的代价有多惨痛?军政府的短视,正在将尼日尔推向深渊。

查封炼油厂次日,首都尼亚美的加油站排起长队。尼日尔根本没有能力独立运营石油产业。

失去中企的技术支持,输油管道瘫痪、炼油设备停摆,连最基本的汽油供应都成问题。

更致命的是国际信誉的崩塌。一位非洲问题专家直言:“今天能抢中国,明天谁敢投资?”原本计划在尼日尔建厂的印度企业已紧急叫停项目,欧洲银行也收紧贷款。

这个靠外援续命的国家,正在亲手掐断自己的氧气管。

非洲困局给中国敲响的警钟

非洲困局给中国敲响的警钟尼日尔的背叛,绝非偶然。

近年来,从赞比亚债务陷阱到刚果金矿纠纷,中国企业海外投资频频踩雷。究其根源,“只带胡萝卜,不带大棒”的合作模式已跟不上时代。

西方企业敢在非洲横行,靠的是“资本+枪杆子”的组合拳;而中国企业单靠善意和基建,反而成了“软柿子”。

是时候换打法了。

法律盾牌:投资前签订资源抵押协议,避免“建成就被抢”;

安保利剑:在高风险地区部署专业安保力量,震慑宵小;

外交铁网:与非洲区域组织深度绑定,让违约者付出政治代价。

正如网友犀利评论:“和强盗讲道理,不如亮出猎枪。”

结语:贪婪者的墓碑,往往是自己亲手刻下的

结语:贪婪者的墓碑,往往是自己亲手刻下的撒哈拉的风沙依旧呼啸,但尼日尔军政府的狂欢注定短暂。

当输油管道彻底锈蚀、炼油厂沦为废墟时,他们终将明白——今日对中国“忘恩负义”抢走的每一分钱,都是明日勒紧自己脖子的绞索。

而对于中国,这场闹剧更像一剂清醒剂:海外利益不是请客吃饭,没有铁腕护航的善意,终将沦为他人刀俎下的鱼肉。

未来的中非合作,既要捧出合作的蜜糖,也要握紧自卫的刀柄。

毕竟,在弱肉强食的丛林里,仁慈,从来只属于强者。

参考资料:

参考资料:凤凰网财经——外媒:尼日尔要求三位中国石油高管离境 关闭中资酒店

新浪财经——无耻讹诈!尼日尔悍然驱逐中石油等中企高管