昨天有人在留言里说“战略忽悠”的问题。那么今天咱们就来聊聊,军迷们自己忽悠自己的事情。

在军事领域中,很多词汇本质上并没有那么厉害,但是到了不懂军事的初级军迷眼里,就立马变得高大上了。甚至有些词经过包装后,听起来像是改变战争规则的“黑科技”。实际上,它们可能只是换了个名字的老概念,甚至是为了宣传和预算争取而刻意夸大的“战术迷雾”。今天我们就来扒一扒这些让人一愣一愣的“高大上”军事术语,看看它们到底是真牛,还是“忽悠话术”。

首先,在“军武数据库”内部,我们是不谈“战略”和“战术”这种前缀的。第一,我们不是某宝的店铺,也不是直播带货,随便给一个东西加上“战术”二字,就能把低质量、没保障的商品卖给大家;第二,我们也不会刻意夸大某些武器的成分。例如,在我们的文章和资料中,你很少会看到“战略轰炸机”“战略导弹”“战略核潜艇”这样的词汇。原因很简单,并不是加上“战略”这个前缀,一个武器就立刻“厉害”起来。

但是看看现在的军事圈,什么“战略卡车”“战略步枪”,甚至连手雷都敢加上“战略”前缀,这就有点过分了。按照这个逻辑,要是有个“战略水壶”,是不是能让士兵喝完水后战斗力飙升?

所以,今天我们不说那些带“战略”或者“战术”前缀的花活,就聊聊一些看似普通,实则欺骗性极强的军事术语,看看你有没有中过招。要知道有时候“平常词”会有更大的欺骗性。

如果按W君说,第一个要上榜的就是“超音速巡航”。

这是很多人在评价五代机的一个入门标准。好像不能“超音速巡航”的战斗机就不是五代机一样,但是话说回来,“超音速巡航”的概念到底是什么就不是一般的军迷真正了解的了。

其实,“超音速巡航”并不是五代机独有的一个概念,在二代机中就已经实现了。标准很简单——在战斗机不打开后燃器的前提下,战斗可以在超音速的速度上平飞。世界上第一架可以实现“不打开后燃器超音速平飞”的飞机是咱们经常Diss的法国人设计的,叫做Nord 1402 Gerfaut。

Gerfaut在中文就是海东青的意思,是一种飞行速度极快的鸟。

从名字上来说也可以看到法国人当时的野心。这里插一嘴啊,“海东青”还有一个名字叫做“鹘鹰”也用来做了飞机的代号,这就是咱们的FC-31。

不过,今天没什么FC-31的戏份,留着以后再讲。咱们得把话题拉回来。

上世纪50年代,法国军方资助了一系列的三角翼和后掠翼飞机的研究和设计工作,Nord 1402 Gerfaut的设计本来是用来验证三角翼的。但是在1954年的试飞过程中这架飞机竟然可以在不开后燃器的前提下只依靠发动机的基础推力就在 15240 米的飞行高度上,把自身加速到马赫1.2。法国人当时就觉得似乎超音速也没什么难度。

只不过,法国人发现这架飞机的起飞和降落速度分别高达278km/h和232km/h,这个指标大大的超过了当时的普通战斗机的起降速度,于是不得不给这架飞机增加了阻力伞。

到后面事情就魔幻了,法国在Nord 1402 Gerfaut的基础上继续开发出了Nord 1500 Gerfaut II,看着眼熟不?

如果告诉你这是阵风的爹,其实不为过吧?

同期不久,真正量产的有超音速巡航能力的战斗机也就慢慢的面世了,第一架量产的超音速巡航战斗机大家应该很熟悉——F-104。

在不携带副油箱和导弹的前提下F-104可以在6700米的高度上不依靠后燃器加速到马赫1.2,然后在这个高度上以超音速飞行的状态不断爬升,飞到14500米的高度上,打开后燃器方可冲刺到马赫2。在F-104的驾驶术语中有一个词汇叫做“deep zero-G unload(深度减载机动)”。如果达不到这个条件F-104其实是很难超音速飞行或者飞到2马赫的。

虽然飞到马赫2比较繁琐,但在6700米高度上,F-104的确就可以达到不打开后燃器就可以长时间超音速飞行的目的。

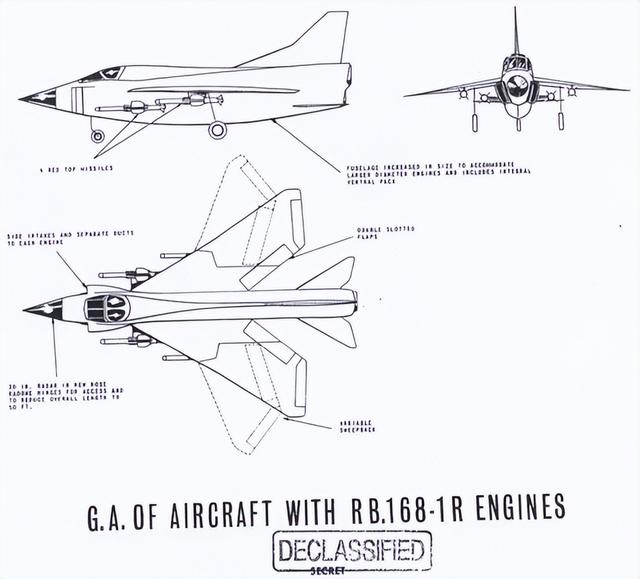

另一架量产机就是应该的闪电战斗机。这是一个典型的力大砖飞的产物。

如果从正面看这架飞机似乎没什么不对的地方,但是如果换个角度:

你就会发现这是一个力大砖飞的产品了利用两台发动机去驱动一架最大起飞重量只有20吨的战斗机,所以想想也就知道为什么这架飞机可以在不开后燃器的情况下飞出超音速了。

其实在前面给大家埋了一个伏笔,现在一点点揭开,闪电战斗机的机翼后掠角达到了60度。

它的降落速度比法国的“海东青”还要高,达到了每小时240公里,那么F-104呢?更是达到了270–350公里/时!闪电这玩意降落的时候的速度几乎无法控制和F-104并称美英两国的寡妇制造机。于是英国后期就弄了一个VG版的闪电

采用了可变后掠翼技术,在起降的时候让飞机的后掠角变小获得更高的升力,不过由于技术难度太高,这个VG版的闪电最终连原型机都没有造出来。直到1988年,英国装备了狂风战斗机。

这货比闪电更加激进,可变后掠翼最大的收回角度可以达到67度。除了“继承”了可变后掠翼,其实狂风还继承了超音速巡航能力,可以在不开后燃器的状态下在13000米高度上以马赫1.2的速度巡航飞行。但这架飞机的设计也有取舍。即使是展开机翼,这架飞机的着落速度依然很快达到了314公里/时(170节)!

因此为了让这架飞机能够停下来就使用了包括但不限于发动机反推、可升起的减速板、和90度偏转的水平尾翼、着陆钩等一大堆的减速措施。

为的就是让这架飞机能在跑道上停下来。

英国人嘛……在造飞机上就是这样,会在利用堆叠技术的方式不断的挣扎。你没看错,就是“挣扎”。这种精神造就了狂风从尾部看是世界上最漂亮的飞机——没有之一。

昔日日不落帝国的机械美学还带着蒸汽朋克的味道。帅是极帅的,但是“好看”并不能当饭吃。

哈哈,水了2000字,咱们开始讲正文:

讲正文的时候就不会那么水了,所以看热闹的就看到这里就可以了。

和很多人所知的的飞行原理并不一样,本质上亚音速飞行和超音速飞行是两个完全不同的范畴。虽然按照升力公式来看 亚音速飞行、跨音速飞行和超音速飞行都是用的一个公式。

但是这里面有门道可讲了

通用的升力公式考虑的是亚音速情况,所以CL(升力系数)并不需要做修正。但和咱们昨天讲伽利略速度变换和相对论修正的概念一样,这个CL也需要在接近音速的时候进行修正。这里面咱们就得导入马赫数了。修正公式是这样的:

这时候你会发现当远小于一倍声速的时候实际上就是约等于CL/1,这时候我们按照CL计算升力是没有问题的。但如果M足够大例如等于1的时候事情就诡异了。

修正的CL就变成了无穷大,这是什么鬼?据80多年前开飞机撞上音障还活着的人的回忆口述——飞机似乎撞上了一堵墙,在巨大的冲击力下飞机解体了,这就不是升力了,而是激波将飞机撕碎了。

后来空气动力学的研究将这个无穷大叫做“普朗特-格劳尔奇点”

这项研究的成果就是通过理论上的计算得出了音障的存在。在达到马赫1的时候,空气由于不可压缩的特性变成压力无穷大。所以,这个修正系数你可以在升力公式里面对CL进行操作得出的CL修正值,其实对气压p做操作也可以得到气压的修正值

对于一连串的乘法来说,作为谁的分母都是一样的。

所以真正的升力公式是:

能把文章看到这里的人其实今天就是赚到了,W君帮你从数学上清晰的定义了升力到底是什么。

跨过音障之后修正值又开始急剧下降。这就说明了一点——亚音速和超音速根本就是两件不同的事情。超音速多了什么?——“激波”,在超音速的时候由于激波的存在,升力就不取决于机翼上表面的弯曲加速气流的效应了,而是取决于攻角的大小。所以这时候

升力公式也就成了,怎么推导的就不和大家俩了,比较麻烦,而且很容易让人犯困。

你只需要知道翼形在超音速飞行的过程中并不是十分重要就可以了。在超音速飞行的时候更大的问题是机翼在不被激波摧毁的前提下如何更好的利用激波获得升力。理论上利用激波获得升力一个小薄片的机翼就够了,根本不需要考虑翼形。

但是从实际上我们又无法造出无限薄又有足够强度的小薄片,而且还得兼顾亚音速飞行,这样才有了现在的机翼造型。

同时激波会导致机翼损伤,这时候通常会采用大的后掠翼设计用于在高速飞行的时候保护机翼。

这样是不是就和前面讲到的为什么英国的闪电、狂风、美国的F-104都是大后掠角或者短小机翼的设计接上了吧?

现在就还剩下两个扣要解开,第一个是阻力:

无论是在超音速状态还是在亚音速状态下,飞机飞行时都会遇到空气阻力,这件事是避免不了的。

在亚音速的时候我们一般会讨论飞机在飞行的时候遇到的摩擦阻力、诱导阻力和压差阻力。

飞机的外形极其复杂,所以一般的情况下,我们会有一个阻力公式,这里面会有一个阻力系数,其实呢,就是在风洞里面吹出来的。

和飞机的升力公式很相像,依旧还是和速度的平方成正比和机翼面积的大小成正比这实际上就是摩擦阻力、压差阻力和诱导阻力的一个综合结果,我们只不过用CD把复杂的计算简化了。

但看到公式中的p了吧?那一个认真看过前面的升力修正公式的人就必然得想到p是可以用普朗特-格劳尔奇点的计算方式进行修正的!

这样看起来是不是顺眼很多了?

依旧是到了马赫1阻力无限大。和我们讨论升力的时候一样,激波的出现让飞机跨过了奇点,飞机获得激波升力的同时也会被波导阻力所影响。

波导阻力是由于激波(Shock Wave)产生的能量损失,它的本质是气流无法“让开”飞机,而是直接撞上去,其阻力系数的公式:

其中k是一个依赖于机翼后掠角、机身形状的常数,t/c则是机翼的厚度比(Thickness-to-Chord Ratio),表示机翼的相对厚度。

所以,你应该知道为什么超音速飞机是后掠翼以及是小小的薄机翼了吧?这都是在努力的降低波导阻力的系数。

但是要知道这么一点在超音速之后,并不是因为波导阻力的产生其他的摩擦阻力、诱导阻力和压差阻力就消失了。这些阻力由于空气墙的弹开会有所削弱但并没有完全消失,因此飞机在飞行的时候所遇到的阻力并没有因为“超音速”这件事而降低,反而是大大的被提升了。

那么咱们就得说下一个“扣”了。发动机推力是什么?

牛顿第一定律:假若施加于某物体的外力为零,则该物体的运动速度不变。

飞机飞行的时候受到的力有四个,升力、重力、推力、阻力。这四个力的合力为0飞机可以在天空中水平匀速飞行。

之前给大家说过一个概念——飞的越低大气密度越大、升力就越大,但大气密度大,阻力也得大,飞的越高大气密度越低,升力就越小,升力越小就得提高速度获得更大的升力,速度越快阻力也就越大,于是就得提高飞机的推力。是这样吧?不明白的对前面的升力和阻力公式去“相一会面”你就可以瞬间明白了。

那么我们就剩下推力没讲了吧?一个飞行中的喷气式发动机的推力计算公式其实很复杂,是这样的:

我们不仅仅要计算发动机喷出的气流还需要计算发动机吸入的空气,同时还要计算发动机的燃气气压和所在环境的大气压的差并通过发动机喷口的截面积再加上压力进行计算。

所以,公式中的各种变量是这样的:

T :发动机总推力(N)

:空气流量(kg/s)

:喷口排气速度(m/s)

:进入发动机的气流速度(m/s)

:喷嘴出口压力(Pa)

:环境压力(Pa)

:喷嘴出口面积(㎡)

在这里,增加排气速度、获得更大的排气压力就需要消耗更多的燃哟。但是,这里有一个均衡点,也就是飞机在足够高的高度下,气压足够小但是可以提供足够的升力,阻力并不大有一些推力就够了,这时候燃料的消耗量也就足够低也能保持相对高的速度。

此时,这个速度就是“巡航速度”,所谓的“巡航速度”本身是和航程、高度、载重、油耗比相关的一个速度最优解。大部分为了躲开“波导阻力”实际上飞机的巡航速度都被设置在了高亚音速范畴。

飞行器飞行过程中,单位距离上消耗燃料最少的速度称为巡航速度(cruising speed),处在巡航速度时,一般称为飞机进入巡航状态。

那么巡航速度是怎么获得的呢?其实还是在推力公式上,理想状态下,喷口压力和环境压力相等吸入气流速度和排出气流速度一致,我们就可以看到一个怪异的公式,这时候推力就和向后抛出的空气质量密切相关了。你又没看错,航空发动机本身就是空气的搬运工,把进气道的空气搬运到喷口于是飞机就获得了推力。

这里就涉及到另一个叫做“推力特定油耗”的概念。“推力特定油耗”TSFC也可以被认为是每单位推力(牛顿或N)的燃料消耗(克/秒),因此特定于推力。这个数字与比冲量成反比,比冲量是每单位燃料消耗的推力量。单位通常为 kg/(N·h) 或 g/(kN·s)。

TSFC 的物理意义一方面,TSFC 越低,意味着发动机越省油,适合巡航飞行,如民航飞机的涡扇发动机。另一方面,TSFC 越高,推重比通常更大,适合战斗机或高超音速飞行器,但油耗也很高。

我们把目光放在战斗机发动机上,就会发现战斗机需要兼顾推力和燃油经济性。以前面提到的英国闪电战斗机来说,通常转场飞行的时候,并不开加力发动机,机内燃油在余量800公斤的时候这架飞机可以飞行1500公里。但是英国觉得这架飞机可以超音速巡航,经常给这架飞机配备截击任务。于是这架飞机在执行超音速截击任务的时候作战半径被缩短到了250公里。大约可以飞行的距离是转场飞行距离的1/3,问题就出在油耗上了。

F-22也是一样,W君这边的数据,F-22如果使用100%机内燃油飞行距离可以达到2500公里,携带两个外挂油箱的时候利用副油箱和机内燃油可以飞行的距离达到3300公里。但是如果执行超音速巡航任务,F-22的飞行距离只有1300公里,而在这1300公里的飞行距离中,其实真正能够超音速飞行的距离只有180公里。

原因就是为了对抗超音速的阻力,发动机会处在高耗油状态下,虽然没有打开后燃器,但是发动机依旧是火力全开。

当然了,的确是有一些飞机是可以长时间“超音速巡航”的,例如XB-70和协和号。

这些飞机本身可以不打开后燃器就达到超音速巡航的目的,而且油耗量并不大。甚至协和号可以把经济油量和超音速巡航放在一起。

以XB-70为例,XB-70 能长时间超音速巡航的关键是“激波升力”,在高速飞行的时候XB-70弯曲了主翼,在机翼和机身下方形成特殊的激波,在 M2.5~M3.0 时,气流被“压缩”并提供额外升力,减少了常规升力需求,从而降低了诱导阻力。同时这架飞机采用了六台J93 涡喷,这些发动机TSFC 在 M3.0 下依然处于相对合理的范围,不需要依赖加力燃烧提供主推力。

但是有一点大家需要注意到——J93引擎本身就十分巨大,可以看得清上面图片中的人吗?这是一张对比图。

其实这里面就有“超音速巡航”的另一个“秘诀”,体积大的占便宜!

XB-70的长度为56.39米,翼展32米,高度为9米。很多人对尺寸没有概念对吧,一个标准的篮球场长度为28米,宽度为15米,一架XB-70的占地面积差不多是四个篮球场大小接近3层楼高。这架飞机的自重为115吨、起飞重量为245吨,最大可携带140吨燃油。虽然每秒每千牛的燃油消耗高达19.8克,但是这家伙带着140吨的油远不是普通战斗8-10吨油可比。

不仅XB-70如此,协和、Tu-144等可以真正超音速巡航的飞机也是如此。简单的说人家的家底儿足够大有巨大的发动机燃油消耗也耗得起。

超音速长时间飞行的飞机其实还有一个怪批,就是Tu-160。Tu-160的设计虽然不能够在不开启后燃器的前提下超音速飞行。但是也凭借着机内130吨的燃油以1.5倍音速的速度飞行4000公里,不过如果选择亚音速飞行的话,是可以飞行12300公里的,大约是开加力的3倍多。

TU-160本质上是当年苏军既要又要的一个结果,也算是一种取舍吧。而Tu-160和XB-70来比就是设计上的区别了。

当然了,XB-70着重于高速飞行的设计方案。但飞机毕竟是要落地的,记得文章前面提到的英国的阵风吗?为了高速飞行牺牲的东西都需要在落地的时候有自己的解决方案来补齐。对于XB-70来说同样是一个相当艰巨的任务。为了承受XB-70落地时候的冲击力,设计了半人多高的起落架

即便如此,着落重量在150吨的XB-70真正落地的时候还是像恐怖片一样。

你没有看错,350公里/时的速度,150吨的庞然大物在落到跑道上的那一刻起落架的确是在燃烧。

这里你就建立了一个新的概念——“大飞机更容易超音速巡航”,其实这个概念是对的。

倦了,本来还想多写一点,但是一看6000多字了,哈哈不写了,剩下的明天再继续……