在这次会议中,彭德怀受到了严重的错误处理。

针对彭德怀的指控接踵而至,众多人借此机会对他进行攻击,甚至编造不实之词加以诋毁。

彭德怀在庐山会议期间的经历,无疑是他人生中最痛苦的时光。这次会议给他留下了难以磨灭的阴影,成为他记忆中最为沉重的一页。

尽管彭德怀当时处境艰难,但仍有不少人站出来为他发声。这些人在关键时刻挺身而出,不畏压力,公开表达对彭德怀的支持。他们的行为展现了正直与勇气,在逆境中为彭德怀争取公道。这种仗义执言的做法,在当时特殊的历史背景下显得尤为可贵。这些人的举动不仅体现了对彭德怀个人的支持,更彰显了坚持真理、不畏强权的精神。他们的行动为历史留下了重要的一笔,展现了人性中光明的一面。

在那次事件中,五位将领公开支持彭德怀,结果他们也不同程度地受到了影响。

这五位人物具体是谁?在庐山会议结束后,他们各自的境遇发生了怎样的变化?

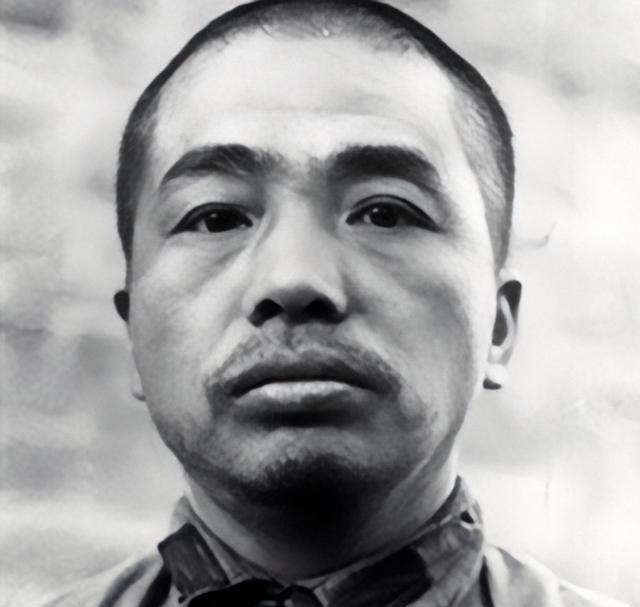

【黄克诚】

率先公开支持彭德怀的将领是黄克诚。

在庐山会议上,黄克诚同样成为了大家批评的焦点。

黄克诚后来提到,他经历了很多次斗争,但庐山会议那次是最让他难以承受的。他平时就有失眠的问题,通常吃两片安眠药就能睡着,但在那段时间,他每晚吃六片都还是睡不着。

关键在于,黄克诚的立场和彭德怀几乎相同。两人在核心问题上看法一致,这直接导致了他们的行动方向趋于一致。他们的观点和态度在很大程度上是重合的,这也解释了他们后续采取的行动为何如此相似。这种一致性不仅体现在他们的思想层面,也反映在他们的实际决策中。他们的共识成为推动事件发展的重要因素,这种一致性在当时的历史背景下显得尤为突出。

与彭德怀相似,他对当时社会上存在的诸多问题也进行了深入的批评和探讨,整个发言持续了两个多小时。

当所有人都指责彭德怀时,黄克诚站出来提出了不同的看法。他无法认同大家的批评,直言不讳地表达了自己的立场。

这成为后来人们批评他的主要依据。

黄克诚与彭德怀之间始终保持着深厚的友谊。尽管在革命时期,两人接触的机会并不多,但他们彼此间始终怀有深厚的敬意与欣赏。

中华人民共和国成立后,彭德怀与黄克诚均在国防部任职,彭德怀担任黄克诚的直属领导。

他们性格都很直率,据传经常在办公室里大声争执,甚至拍桌子互不相让。

尽管两人经常发生争执,但由于他们直言不讳的性格和共同的爱国情怀,这些冲突并未损害他们之间的深厚情谊。他们的目标一致,都是为了国家的利益,因此即使意见不合,也能保持相互尊重和理解。这种坦诚相待的态度,反而使他们的关系更加牢固。在追求共同理想的过程中,他们的友谊经受住了考验,成为了彼此信任和支持的坚实纽带。

黄克诚曾这样形容他和彭德怀的关系:两人坦诚相待,有分歧就讲道理,从不涉及私人恩怨,是真正的挚友。

在会议现场,部分与会者对黄克诚发表了尖锐的批评言论。

会后,由于黄克诚支持彭德怀的立场,他被免去了所有职位。

幸运的是,他在北京的住处得以保留。

黄克诚退居二线后,日子过得挺自在。他心态平和,平时看看书、下下棋,找点乐子。为了不让时间白白溜走,他还在自家院子里整了块地,种点蔬菜水果,既打发时间,又能自给自足。

1965年,形势突然恶化,彭德怀再次面临审查。

黄克诚同样未能幸免,很快便身陷囹圄,与彭德怀一同被关押。

尽管庐山会议引发了后续一系列事件,但黄克诚始终没有对彭德怀产生任何怨恨。他始终把彭德怀当作自己一生中最重要的朋友,这种情谊从未因任何外界因素而动摇。

黄克诚始终铭记着他与彭德怀的最后一次交谈。

在监狱里,黄克诚和彭德怀都关着。一次放风时,看守没注意,黄克诚悄悄走到彭德怀身边,问他:“这么冷的天,你怎么不穿棉鞋?”

彭德怀表示:“棉鞋已经带来了,但还没穿上。咱们少说两句,省得惹出不必要的麻烦。”

黄克诚始终坚信,真相终将大白于天下,他和彭德怀迟早会获得应有的公正评判。

遗憾的是,彭德怀未能亲眼见证那一天,便离开了人世。

黄克诚得知消息后,心中充满了深深的哀伤。

1977年,黄克诚的冤屈得到了平反。经过详细复查,他的清白最终得以证实。

1978年,黄克诚再次回到中央担任重要职务。

黄克诚晚年接受采访时,深情回忆起了他的老战友。他坦言:“那段日子,我总在梦里和他(彭德怀)相见。”这段简短的对话,不仅流露出黄克诚对彭德怀的深厚情谊,也反映了他内心深处对往事的无限追忆。这种跨越时空的情感联结,成为了黄克诚晚年生活的重要组成部分,同时也展现了他对革命岁月和战友情谊的珍视。

【邓华】

邓华是另一位重要的将领,他与彭德怀之间关系密切,两人交情深厚。

在抗美援朝的战斗中,他们配合默契,成为了战场上最出色的组合。

彭德怀非常看重邓华在作战时提出的建议,对他的能力给予了高度肯定。

他公开表示:“大家都说‘不听长辈劝告,早晚要吃苦头’,但我认为,应该改成‘不听邓华的话,马上就会尝到苦果’!”

从国外归来后,邓华与彭德怀继续保持着工作上的合作关系。在日常交流中,邓华对彭德怀提出的诸多见解深表赞同,两人在思想层面有着高度的默契。这种认同不仅体现在具体事务的处理上,更反映在他们对工作的整体把握和战略规划中。

1959年的庐山会议,彻底改变了所有人的命运走向。

邓华收到会议邀请时,心里就犯嘀咕,他担心彭德怀可能会因此受到牵连。

他一到庐山,就收到消息,马上要开始全面批判彭德怀。

他多年来一直在彭德怀的领导下工作,无论是日常事务还是私人交往,都与彭德怀有着频繁的互动。

不少人频繁拜访他,极力建议他在会议上公开批评彭德怀,以此表明立场,撇清关系,同时为自己的未来发展铺路。

邓华觉得这些话听起来特别不舒服。

他清楚彭德怀此刻处境艰难,自身也难逃牵连。然而,他绝不会为了保全自己而背弃彭德怀。

邓华心里乱成一团,完全拿不定主意。他左思右想,就是找不到一个明确的方向,整个人被各种想法拉扯着,不知道该怎么办才好。这种纠结的感觉让他特别难受,就像被什么东西死死缠住一样,怎么都挣脱不开。他越是想要理清头绪,反而越觉得脑子里一团乱麻,根本理不出个所以然来。

会议一开始,邓华就被安排进了专门针对彭德怀的批判小组。

邓华实在说不出那些话,只好随便应付了几句,就回到座位上了。

邓华表面上批评,但话里话外其实是想替彭德怀说情。

正是这几句言论,给邓华带来了不小的困扰。

很快,大家开始质疑他的真实意图,认为他表面上是在批评,实际上却是在包庇。

于是,在9月12日那天,邓华也被免去了原来的职位,被派到四川去负责那里的工作。

尽管后来邓华的名誉得以恢复,但这次人事调动却导致他彻底离开了军界。对于军队而言,这无疑是一个巨大的损失。作为一位杰出的军事将领,邓华的离开让军队失去了一位难得的人才,这种损失是无法弥补的。他的军事才能和经验本可以为军队做出更多贡献,但这次调动却让这一切戛然而止。即便名誉得以恢复,也无法改变他离开军队的事实,这对军事领域来说是一个深刻的遗憾。

【洪学智】

洪学智是排名第三的将领。

洪学智抵达庐山后,很快就有人向他传达了关于彭德怀的批评内容,并催促他参与其中。

洪学智在公开场合这样评价道:“我仔细阅读了彭总的信件,认为其中揭示了不少现实问题。敢于直言不讳,说出事实真相,这正体现了他对国家命运的深切关怀。”

洪学智因此被推到了风口浪尖。

随后,洪学智被调离原职,前往吉林担任农业机械厅厅长。

一段时间后,仍有人试图说服洪学志,希望他能够改变立场,公开批评彭德怀。

洪学智和彭德怀在战场上合作多年,彼此非常熟悉,因此洪学智的言论具有相当高的权威性。

洪学智回应说:“我和彭德怀在朝鲜并肩作战多年,经历了无数生死考验,我从未发现他有什么问题。”

洪学智因这一事件,在东北地区停留了整整18年。

临别北京的那个夜晚,洪学志与孩子们共进了晚餐,心中满是不舍。

由于路程漫长,他们夫妇只能带上最小的两个孩子同行。

洪学智在餐桌上对子女们说道:

人生路远,不可能一直顺风顺水。你们得学会用辩证的眼光看待生活的起伏。顺境时要想到可能的困难,逆境时也别灰心丧气,生活本来就是有高有低、有喜有忧的循环。眼下你们都在求学,这是人生中特别关键的时期。无论遇到什么情况,都要认真读书,不仅要掌握知识,还得学会与人交往,培养独立生活的能力,让自己能够自立自强。

洪学志心里很清楚,自己的未来并不光明。因此,他已经做好了可能永远无法归来的打算。

即便面对不公,洪学智依然坚持自己的信念。他认为,即使有机会重新选择,他依然会站出来直言不讳。他不会因为当前的困境而放弃自己的原则,始终坚守内心的正义。

在东北地区,洪学智主要负责农业事务。尽管这不是他的专业领域,但他依然保持着军人般的坚韧品格,全力以赴地投入到这项任务中。他以当年在战场上那种不屈不挠的劲头,以高度的责任感和工作热情,认真对待每一项具体工作。洪学智用实际行动证明,即使面对陌生领域,只要肯下功夫,同样能够做出成绩。他的这种工作态度,为当地农业发展注入了新的活力。

在他的带领下,大家革新了农业技术,让周边农场的收成一下子涨了好几倍。他带着大伙儿改良了种地的方法,结果当地的粮食产量直接翻了好几番。他指导大家改进耕作方式,使得附近农场的粮食产出大幅提升。他组织群众更新生产技术,让这片区域的粮食收成成倍增长。他带着大家改变生产方式,结果当地农场的粮食产量猛增数倍。他带领团队革新农业技术,让这片土地的粮食产出大幅提高。他推动生产技术的改革,使得当地农场的粮食产量实现了几倍的增长。他引导群众改进耕作方法,让周边农场的粮食收成翻了数倍。他组织大家革新生产技术,使得这片区域的粮食产量显著提升。

一开始,不少人对洪学志被调职这件事心里不太服气。

然而,过了一阵子,大家的态度都转变了,开始一致表示赞赏。

1977年悄然而至。

这一年,洪学智终于等到了好消息,中央决定将他调回北京,并为他平反。

洪学智最终得以重返军队,迎来了人生转机,这无疑是一个值得欣慰的结果。经过漫长的等待与努力,他终于等到了属于自己的机会,军旅生涯得以延续。这样的结局,不仅是对他过往付出的肯定,更是对其未来发展的全新起点。对于洪学智而言,这一转折标志着困境的结束和希望的开始,可谓是历经磨难后的圆满收获。

面对过去18年的艰难经历,洪学志并未过多表达不满。

洪学志在回忆这段往事时提到:“作为一名真正的共产党员,必须始终坚守真理和原则,绝不能因为私利而摇摆不定。只有把个人得失看轻,才能从容面对职位的升降和变动。即使在困境中,也要保持对革命的忠诚,做到任何时候都问心无愧。”

【钟伟】

第四位提到的将领是钟伟。

钟伟与彭德怀的关系可追溯到早年。在彭德怀组织平江起义时,钟伟已是其麾下的一员。两人共事多年,彼此间建立了深厚的历史纽带。

钟伟在革命道路上奋斗了大半辈子,彭德怀几乎一直担任他的领导。两人关系非常亲密,可以说是无话不谈的挚友。

1959年,面对众人对彭德怀的公开指责,钟伟毫不犹豫地挺身而出,公开为彭德怀辩护。

钟伟曾回忆,当有人对彭德怀进行不实指控时,他情绪激动,立即拍桌反驳,直言对方捏造事实、散布谣言,毫不留情面。

这番直白的言辞,当场惹恼了许多人。

不久后,钟伟被解除职务,调往安徽省农业厅工作。

彭德怀始终对老友钟伟念念不忘。

1974年,彭德怀临终之际,心中仍念念不忘,渴望与钟伟重逢。尽管生命垂危,他依然期盼着这次会面,显示出两人之间深厚的情谊。彭德怀的这份执着,即使在生命的最后时刻也未曾减弱,充分体现了他对钟伟的重视与牵挂。

这个目标最终还是没有达成。

钟伟的平反之路直到1979年才尘埃落定,他最终得以洗清冤屈,重获公正评价。

随着年纪的增长,钟伟的身体状况已大不如前,精力也日渐衰退,这使得他无法继续像过去那样在军队中发挥作用。

晚年时期,钟伟选择远离公众视野,在家中过着平静的日子。他不再参与外界事务,保持低调的生活方式,专注于个人生活。这段时间里,他远离喧嚣,享受着难得的闲适时光。钟伟的这种选择,反映了他对生活的淡然态度,也体现了他对过往经历的沉淀与反思。他的晚年生活,虽不显赫,却充满了内心的宁静与满足。

关于庐山会议,钟伟曾表示:“我一生中最自豪的事情,就是在会议上支持彭总,我从未对此感到遗憾!”

【万毅】

站出来支持彭德怀的第五位将领是万毅。

万毅的遭遇可谓飞来横祸。

在庐山会议召开前,万毅和彭德怀之间几乎没有任何接触。两人的生活轨迹和职业路径从未有过交叉,彼此之间缺乏任何形式的互动或联系。这种状况使得他们在会议前夕显得完全陌生,没有任何共同的历史背景或合作经历。

万毅登上庐山,主要目的并非针对彭德怀,而是由于中苏关系恶化,导致我国科研工作面临严重困境。当时国际局势紧张,科研领域受到极大影响,万毅此行更多是为了应对这一危机,而非参与对彭德怀的批评。

当时,负责科研工作的万毅决定前往庐山,向他的直接上级聂荣臻汇报情况。

当彭德怀遭到众人指责时,万毅选择了保持沉默,没有参与其中。

他撰写的演讲稿,内容全部围绕中国自主研发原子弹的历程展开。整篇文稿详细阐述了中国在这一领域的重大突破与成就,涵盖了从初期探索到最终成功的各个关键阶段。他特别强调了科研人员的不懈努力和国家的坚定支持,以及这一成就对国家安全和国际地位的重要意义。此外,他还提到了原子弹研制过程中遇到的种种挑战和克服这些困难的具体措施。整篇发言稿不仅回顾了历史,也展望了未来,强调了中国在核科技领域继续前进的决心和信心。

局势瞬息万变,没过多久,万毅等人就接到通知,要求他们在会上必须就彭德怀事件表态。

万毅原本可以选择置身事外,但目睹彭德怀遭受不公后,他觉得自己不能袖手旁观。

在万毅发言时,他果断地表达了对彭德怀看法的支持。

万毅原本与此事毫无关联,却意外被卷入了这场风波。

万毅随后被调往陕西接受劳动改造。

后来,不少人议论万毅,觉得他做事不够明智。为了一个几乎没什么交情的人,他居然把自己的未来全搭进去了。这种选择在很多人看来,实在不值得。

然而,万毅从未感到懊悔。

万毅和彭德怀本质上非常相似,无论面对多么艰难的局面,他们都会坚定不移地维护自己的信念。

即使与彭德怀关系亲疏有别,万毅的决策也不会因此改变。他的选择基于自身的原则和判断,而非人际关系的考量。在关键时刻,万毅始终保持着独立思考和坚定立场,不受外界因素影响。这种一贯的处事态度体现了他的性格特点和行为准则。无论面对何种情况,他都会坚持自己的决定,不会因为个人情感而动摇。

万毅始终坚定地认为,他在庐山会议上的表态是正确的,从未对此产生过任何悔意。即使在人生的最后阶段,他依然坚持自己当时的立场,毫不退缩。这种信念贯穿了他的一生,成为他个人品格的重要体现。万毅用行动证明,在面对重大抉择时,他选择坚持真理,而非随波逐流。这种勇气和担当,不仅展现了他的人格魅力,也为后人树立了榜样。

1977年,万毅的声誉得到平反,重返首都,被委任为军队的顾问。

万毅与彭德怀之间的关系并不密切。

彭德怀元帅若泉下有灵,得知在困境中仍有将领勇敢地为他辩护,想必会感到一丝宽慰。这种忠诚和勇气,即便在最黑暗的时刻,也能带来些许温暖和希望。将军的坚定支持,无疑是对彭德怀元帅的极大尊重和认可,这种精神上的共鸣,超越了时间和空间的限制,成为历史长河中一段令人铭记的篇章。