众所周知,中国有56枝花,说明一下,华夏五千年历史,“56个民族”是新时代下的概括分类,并不代表“只有56个民族”。

多扯两句,唐宋元明清里有一个“隐身”朝代,契丹人建立的辽朝也曾十分强大,控制着黄河以北的广袤区域。

奇怪的是,辽朝数百万人忽然消失,消失得了无痕迹,如此庞大的人口基数,契丹人究竟哪去了?

这个问题不仅中国人纳闷,海外也有人在研究,说是“研究”,动荡年代下的洋学究,大多是打着研究名号的盗墓者。

1922年,比利时传教士“克尔文”来到内蒙地区传教,传教事小,盗挖我国古墓、攫取我国文物才是真正目的。

当年6月,“克尔文”听盗墓贼说:无意间挖到一座辽代古墓。

那时“洋人”身份特殊,盗墓贼也要让路,克尔文就这样明目张胆的盗发大量文物,其中包括一块刻有特殊符号的石碑,这块石碑成了后世百年、各路专家的焦点?

这么说也不夸张,据现有史料显示,辽国灭亡后,还有超过150万的契丹人存在,这在古代是一个非常庞大的数字。

别说古代,就是今天的“150万人”也足够庞大,奇怪的是,这么多契丹人就像蒸发了一样,悄无声息、忽然就从史书中消失了,难道和“巴比伦”一样,成了失落文明?

当然,现实中没有穿越,就算有穿越,150万人也不可能“集体忽然消失”呀,这么多契丹人究竟去了哪里、他们有后裔吗、现在还活着吗?

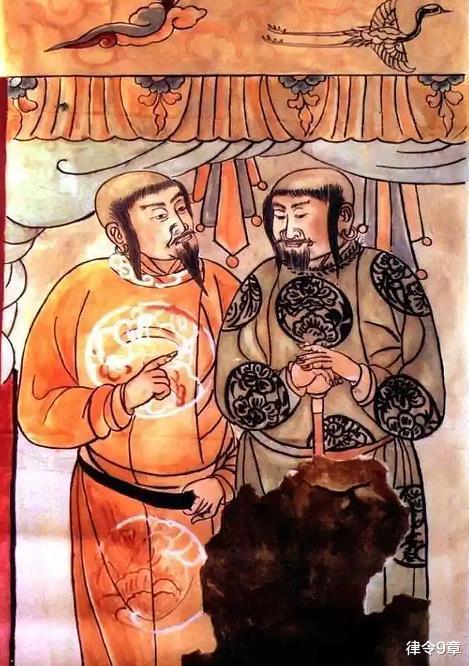

目前已知史料记载,“辽朝”是公元907年,由契丹首领“耶律阿保机”建立,之后两百年多年里,辽朝统治着黄河以北的广大地区。

朝代建立后大发展,契丹人繁衍生息、逐渐壮大,“辽”在我国历史中创造了璀璨文明,占据着不可或缺的地位。

但是,朝代有兴衰,辽朝最后一位“天祚皇帝”和历代亡国之君一样昏庸无道,惹得朝纲内外怨声载道,皇帝却恍若无睹,仍旧沉迷于享乐之中,这还有好结果?

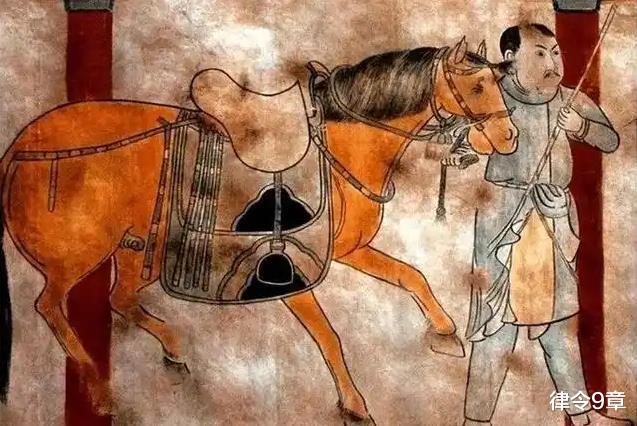

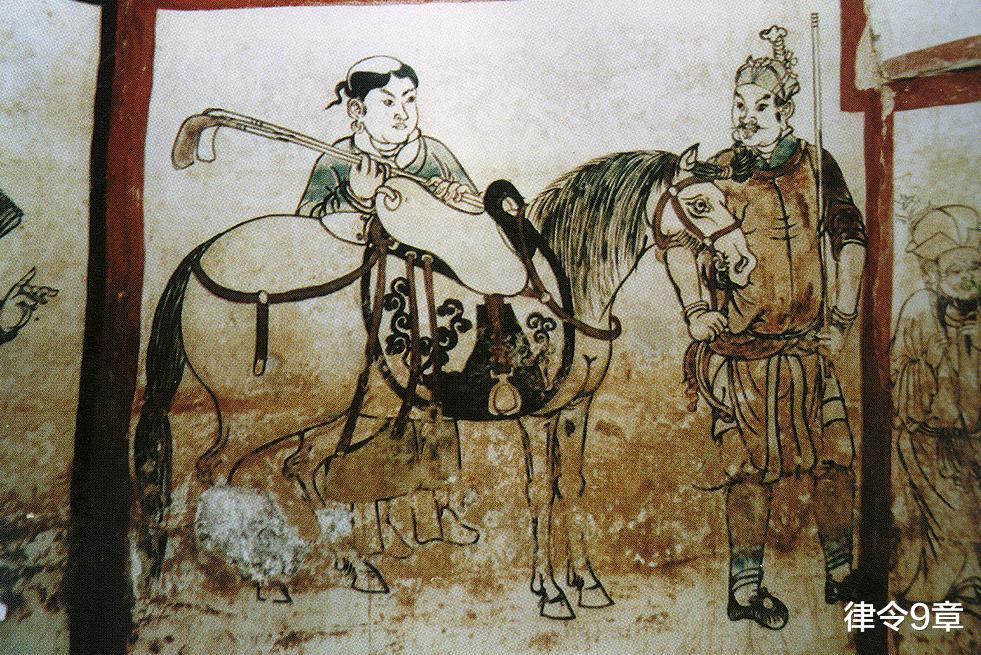

这里插上一句,契丹人善骑射,天祚帝也不免俗,他特别喜欢田猎,请注意,“田猎”不同于能运用于打仗的“狩猎”,说白了:皇帝田猎,类似于糟蹋百姓。

天祚帝有癖好,田猎时还要带一只“海东青”以壮声势,这种猛禽十分凶恶,飞行速度奇快,理论上是打猎的好帮手,但放在皇帝手中就是另外一种说法了。

老话讲“上梁不正下梁歪”,皇帝喜欢海东青,可想当时多少人喜欢这种猎鹰,但这种鸟主要出现在女真地盘上,这就惹祸了。

那时的“女真”还很弱小,满打满算不过2万来人,强大的辽朝自然成了“天朝上国”,索要猎鹰的态度更是傲慢。

本来嘛:女真弱小,论实力打不过契丹,契丹皇帝想要海东青,女真人也曾害怕的乖乖献出。

但契丹使者太欺负人了,要了海东青还不够,又公然调戏、霸占女真人的良妻美女,这种事非止一次,契丹人压根没把女真人当回事。

久而久之,女真人心中的仇恨越积越盛,随后几年厉兵秣马,终于发动了对辽朝的战争。

论兵力,契丹有70多万军,女真部落全员皆兵也才2万多人,天祚帝以为战争稳胜,于是就想出出风头,在一些权臣的鼓动下,皇帝要御驾亲征。

哪料,契丹皇帝在前线与女真人打仗,后方一个部落首领“耶律章奴”看准时机起兵造反,直接威胁辽朝都城,慌得天祚帝赶紧回师救援。

这可好,天祚帝一撤退,契丹兵以为老家被偷了,霎时阵脚大乱,女真人趁机冲锋,70万大军就这样“梦幻般”的败了。

公元1125年,女真人直捣黄龙府,天祚帝沦为阶下囚,辽朝就此灭亡,“金国”建立。

请注意,辽朝是没了,但150万契丹人还在,关键就在这里,这么多人口居然神秘消失了,史料中压根没提他们的下落、行踪,太不合情理了吧?

150万人,这可不是小数目,“人过留痕,雁过留声”,这么多人口“集体穿越”?这可难坏了历代学者,直到近代仍是未解之谜。

历代都有说法,有的说“契丹人被女真人斩尽杀绝了”,150万人呀,咋可能绝了呢?

有人说“契丹西迁到了中亚、东欧”,150万人集体迁移,这阵仗该有多大,中国史书,甚至世界史书中都应该有所记载,但史料中确实没有呀,咋可能呢?

还有人说“契丹人被打怕了,他们躲进深山老林,过起了隐姓埋名的生活”,150万人呀,咋隐藏?

类似说法还有很多,但都是没有根据的猜测,历代学者都曾尝试寻找150万契丹人的踪迹,但每次都毫无收获。

怪就怪在这里,不仅史书中没有记录,就连契丹人曾经生活的区域,似乎也没有发现蛛丝马迹,直到开篇提起的“克尔文”,他发现了带有特殊符号的石碑。

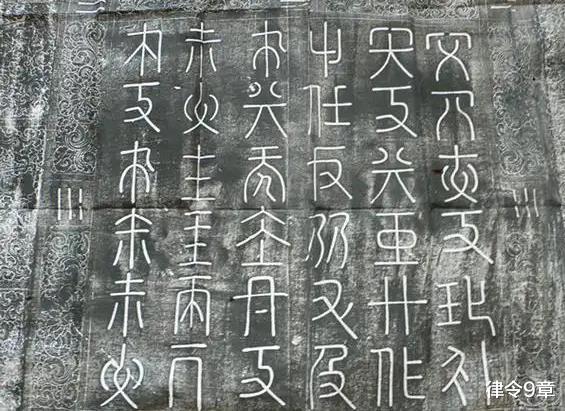

再说“克尔文”,他虽是洋人,却是一名中国通,对中国古文字颇有研究,尽管如此,他依然认不出石碑上的符号代表啥。

话虽如此,“克尔文”还是断定:这块石碑是墓志铭,古代有权财的“富墓”会将墓主人的生前功绩攥刻在石碑上。

换言之,破解了石碑上的符号,就能判断出墓主人所在时代的基本信息,“克尔文”将石碑带回本国研究、调查。

这块石碑一出现,马上引来海内外诸多学者的注意,经多方鉴定,石碑上的“符号”应该就是传说中的契丹文,啥叫“传说中的契丹文”?

直白点解释,“契丹文”只是考古、史学界的一种传说,因为之前从没有出现过,说它“失传许久”也好、“压根不存在”也能理解,这就麻烦了。

虽然确定了“契丹文”,但后世人还是看不懂石碑内容,150万契丹人之谜,今天还是无法解开?

至少,古墓和史料都证明“契丹人存在过”,寻找150万人的下落,仍是今人需要努力去做的课题,随着时代、科技的发展,专门研究契丹文化的学者越来越多,“刘凤翥”就是其中杰出的一位。

刘凤翥,社会科学院优秀研究员,他对契丹文化的研究贯穿数十年,业内被誉为“权威”,他最大的愿望是:找到150万契丹人的踪迹。

说的简单,时隔数百年,刘凤翥是今天的学者,今天他也只能根据史料片段、实地走访辽代旧址和契丹人聚集地去寻找线索。

注意“时隔数百年”,今天再看,啥痕迹都已被时间磨平,有的只是偶尔出现的传说,凭借“传说”找人,刘凤翥找了几十年都没线索,以后还能找到吗?

也不是没有发现,刘凤翥在金史中发现,女真仇恨契丹人,曾大肆屠杀清洗,这很可能导致契丹人口锐减,但不会彻底消灭150万契丹人吧?

这就引出了三种推测:其一,女真人少,屠杀契丹人是真,但不可能杀绝,很可能会将契丹人充入军中继续打仗,随着金国南征北战,这些契丹人或战死、或失踪,久而久之自然消亡了。

其二,女真人特别憎恨契丹人,攻下辽朝后大肆屠杀,逼得契丹人一路向北迁徙,很可能会与蒙古人混居融合,因为当时的蒙古人与女真人也有仇恨。

第三种可能就通俗了,普通契丹百姓面对女人屠杀,肯定会选择逃亡、隐蔽,最可能的是选择隐姓埋名,这点部分史料中也有反应:很大一部分契丹人逃往今天的内蒙赤峰、通辽等地,与当地部族杂居通婚,数百年的血肉融合,今天已经找不到纯粹的契丹人了。

说来说去,刘凤翥的推测只是“假想”,没有证据支撑依然难以论证,这种研究毫无意义嘛!就在头脑无序的时候,一封信让刘凤翥眼前一亮。

当然不是“穿越契丹人”写的,是一名达斡尔族人寄来的,名叫“熬拉·丘志德”,他在信中说:我的族人很可能是契丹后裔。

多说两句,“熬拉·丘志德”是内蒙古自治区莫力达瓦自治旗达斡尔协会秘书长,这人不是专门搞考古或历史研究的,他怎么知道刘凤翥,又凭什么说“契丹后裔”?

不管咋说,总归有点希望了,刘凤翥顾不上多想,马上驱车前往莫力达瓦。

强调一句,“莫力达瓦”在呼伦贝尔大草原深处,去过内蒙古的人都知道,在这里驱车奔驰,看看风景还好,想找人?用“大海捞针”形容也不算夸张。

终于,刘凤翥抵达目的地,但他没有马上寻找熬拉·丘志德,而是就近走访当地老住户,结果并不理想。

按当地人的说法:四代祖上都住在这里,既没有自己的文字,也没听说有啥光辉历史,甚至“契丹人”都很陌生,怎么找线索?

话虽这么讲,刘凤翥却满怀信心:当年契丹人逃亡避难,肯定不能显露身份了,今人不清楚自己的历史,正好佐证他们很可能就是契丹后裔!

跟着,刘凤翥找到“熬拉·丘志德”,他说“在我们族人的不远处,有一座类似长城的古老堡垒,传说是契丹用以抵御女真人的”,就凭这个?

刘凤翥在当地住了一段时间,在充分了解当地居民的风俗习惯后,发现和如今出土古墓中的辽代生活方式很相似,难道真是契丹后裔?

现在说这些为时过早,是不是契丹后裔,还得看证据,怎么找证据?DNA。

这个不难,如今发现的辽代古墓越来越多,提取契丹人的DNA不难,后经对比:古、今样本序列确实很像,但稍有差异。

出现这种情况很正常,当年契丹人逃进这里,与当地人通婚数百年,契丹人的基因势必发生微小变异,这是民族大融合的结果,由此基本断定:今天的达斡尔族人就是契丹后裔。

还要说明一点哦,当年幸存的契丹人有150万之众,今天的达斡尔族人很可能只是契丹后裔中的一小部分,其他的契丹人又去了哪里?

或许,随着时代发展,越来越多的契丹后裔会在各地不断出现,今天才是真正的民族大融合!