苏富比2.5亿港元书法成交:市场信号解读

2025年4月10日,香港苏富比春拍现场爆出重磅消息:一件消失逾百年的元代书法珍品——饶介《草书韩愈柳宗元文》手卷,经过95分钟、200余口激烈竞价后,以估价21倍的2.135亿港元落槌,加佣金成交价达2.5亿港元。这不仅成为苏富比历史上成交价最高的中国书法作品,也被业界视为中国艺术品市场回暖的重要信号。该作原估价仅2,000万港元,却拍出超10倍高价,体现出顶级古代书法的稀缺性和收藏界对其热爱依旧。这场竞投大战的胜出者是一位通过电话委托的亚洲藏家,由苏富比中国古代书画部主管左昕阳代理竞得。全场落槌那一刻掌声雷动,这一天价成交被形容为给低迷已久的中国书画板块“打下一剂强心针”。

那么,这是否预示着中国艺术品市场整体正在回暖?本文将结合市场数据与案例,对中国书画市场的走势复苏、高价成交趋势、藏家结构变迁、书法艺术价值以及未来前景进行深度分析,并为藏家提供策略建议。

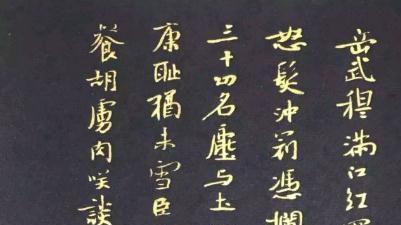

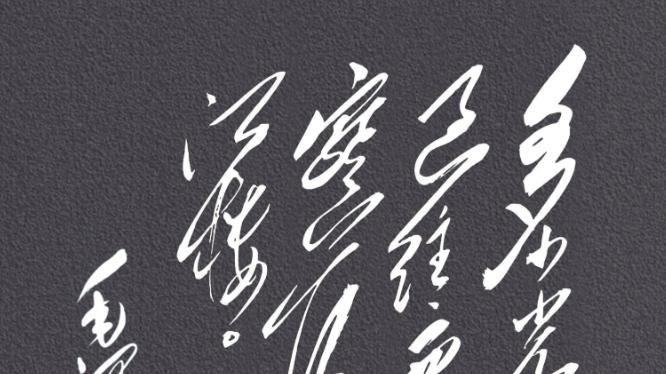

饶介《草书韩愈柳宗元文》手卷局部(乾隆帝曾题写“神传醇洁”于卷首)。这卷元代草书长卷在2025年4月香港苏富比拍卖中以近2.5亿港元成交,创造中国书法拍卖的新。

中国艺术品市场现状:数据中的冷热起伏

近几年,中国艺术品市场经历了过山车般的走势。疫情期间市场低迷,2020-2022年成交大幅下滑,许多拍卖活动延期甚至取消。直到管控放开后的2023年,市场才迎来强劲反弹。当年中国内地文物艺术品拍卖的落槌总额达到284.01亿元人民币(未含佣金),同比增长72.4%。这一暴涨并非偶然,除了报复性消费和压抑需求释放外,也因为不少2022年秋拍延期至2023年举行,使得成交额在统计上陡增。从结构看,中国书画仍是市场最主要门类,2023年落槌金额占比达49.55%,远超瓷杂(24.95%)和油画及当代艺术(12.79%)。高价拍品频现也推动均价提升——2023年拍品平均价约8.29万元,较上年的5.54万元大幅提升。这一年有227件拍品成交额过千万人民币,比上年多出87件,高价拍品总额占市场近20%。这些数据表明,经历前两年的低谷后,中国艺术品拍卖在2023年显著回暖。

然而,回暖并非一帆风顺。2024年的市场出现一定反复:受全球经济不确定性和国内经济放缓影响,拍卖成交有所下滑。据Artprice发布的数据,2024年全球艺术品拍卖总额较上一年锐减三分之一,其中中国市场骤降63%,从2023年的49亿美元降至仅18亿美元,为金融危机以来最低。这一跌幅凸显出当年中国经济环境对收藏投资的影响。当然,这包含当年特殊背景(例如2023年基数异常偏高,以及宏观经济与流动性收紧)。值得注意的是,顶级艺术品的需求依然坚挺。即便2024年市场整体遇冷,顶级大师作品和稀有珍品只要面世,仍能引发激烈竞争。例如2024年春拍中,一批中国书画精品上拍就显示出竞投信心有所恢复的迹象,市场下行趋势放缓。因此,从数据看,中国艺术品市场正处于触底反弹的过程中:高端板块率先复苏,大盘尚在调整。饶介长卷2.5亿港元天价易主,正是这一背景下的标志性事件,反映出市场信心在顶级拍品上加速回流。

天价书画频现:从饶介长卷看顶级拍品热度

饶介《草书韩愈柳宗元文》以2.5亿港元成交,放眼中国书画拍卖史,这是一个令人瞩目的价格。事实上,中国书画领域曾多次诞生震撼业界的天价成交,它们既体现市场对艺术价值的认可,也折射出不同阶段藏家的偏好转换。对比这些案例,可以更清晰地看到市场趋势与认知的变化。

首先回顾上一次中国古代书法拍卖的高峰。2010年前后被誉为中国艺术品市场的“收藏盛世”,古代书画屡创天价。其中,宋代书法家黄庭坚的《砥柱铭》手卷在2010年北京保利春拍以4.368亿元人民币成交,刷新了当时中国书画拍卖纪录。同年,中国嘉德秋拍上唐代书圣王羲之的稀见法帖《平安帖》(传为王羲之墨迹的宋摹本)也以3.08亿元人民币成交。这两件晋唐宋名家书法在2010年相继拍出天价,引发社会热议,被视作古代书法价值重估的重要里程碑。它们的共同特点是存世极为罕见、流传有序且文化地位崇高:如《平安帖》残纸仅四行41字,却因历代帝王与大收藏家珍藏、著录于《汲古阁帖》等而价值连城。当时市场对这类传世墨宝给予了前所未有的价格肯定。

与此同时,中国近现代书画大师的作品也不断改写纪录。2017年北京保利秋拍上,近现代画家齐白石的《山水十二条屏》以人民币9.315亿元成交,成为中国艺术品拍卖史最高价纪录。齐白石这套1925年所作的水墨山水十二屏风,是20世纪中国画的巅峰之作之一,此成交价让齐白石成为首位单件作品突破1亿美元的中国艺术家。再比如,被誉为“中国的达·芬奇”的北宋艺术大家苏轼,他的传世画作《木石图》在2018年香港佳士得拍卖中以4.636亿港元成交(约合5920万美元),虽未打破上述黄庭坚创造的纪录,但已是当时亚洲拍卖史上最昂贵的艺术品。这些案例显示,无论古代书法、古代绘画,还是近现代国画,只要具备大师名头、精品稀缺和文化标杆意义,都能在市场上获得超高溢价。

相较之下,本次饶介草书长卷的2.5亿港元虽然略低于2010年黄庭坚手卷折合人民币4亿+的纪录,但考虑到市场经历了十多年的沉浮和调整,此价格已足以令业界为之一振。尤其值得注意的是,饶介虽非最一线的历史书法名家(其在元代书法地位稍逊赵孟頫),但凭借《石渠宝笈》著录、乾隆御笔题跋等显赫出处,以及宋代藏经纸等材料珍罕度,这件作品的价值得到了今日藏家的高度认同。苏富比拍卖官现场落槌后感叹:“这卷名迹重现市场即掀起热潮”,可见传统书画只要够经典稀有,仍具有强大的号召力。从这些高价案例对比可以看出:市场对于顶级书画的认知经历了从炽热追捧到理性沉淀、再到如今逐步回温的过程。在收藏热潮最旺的2010年前后,高价频出带有一定的投机狂热;此后市场趋冷调整,但凡有里程碑式作品释出依然一鸣惊人;而今在经济不确定性中,饶介长卷创纪录显示出藏家群体对文化瑰宝的长线价值愈发笃信。高价书画的再现,标志着中国书画板块正重新受到资金和目光的青睐。

藏家群体新动向:书画板块的近年变迁

市场走势的背后,是藏家结构和偏好的变化。近几年,中国书画艺术市场的买家群体在地域分布、年龄层次乃至审美取向上都发生了一系列转变。了解这些变化,有助于判断书画板块复苏的可持续性。

首先是买家地域的演变。早年中国顶级书画多由港澳台和海外华人收藏家掌控,而今大陆藏家正成为主力军。根据雅昌等机构统计,2023年中国内地拍卖市场成交额中,北京仍占约68%,但长三角和华南地区份额上升至25.27%,拍卖活动的区域分布更趋多元。同时,境外拍场上中国书画的成交额2023年达到约102.66亿元人民币,创近年新高,其中很大一部分买家也是来自大陆的力量。例如苏轼《木石图》买家据传就是大陆企业家,刘益谦等内地藏家近年屡屡在香港和海外重金竞得中国古画。饶介手卷重现拍场后最终由亚洲藏家夺得,也体现了中国书画珍品正从海外回流中华文化圈。可以说,在全球化背景下,中国藏家正在世界范围内收复中国艺术珍品的定价权,这为书画板块提供了坚实的买方基础。

其次是年龄层与新藏家的涌入。艺术品市场不再是老一辈藏家的专利,年轻一代正加速入场。国际报告显示,全球范围内高净值千禧一代已成为增长最快的收藏群体,在艺术品支出上超过其它年龄层。在亚洲和中国这一趋势尤为明显:2023年上半年,大陆高净值千禧一代的艺术品消费中位数达24.1万美元,居全球之首。佳士得报告称,2023年其香港秋拍中中国内地千禧藏家贡献最大,苏富比也指出青年藏家的竞拍比重从2018年的6%升至2023年上半年的30%。这意味着越来越多“80后”、“90后”甚至“00后”的富裕群体开始涉足艺术收藏。他们之中不少人在当代艺术、潮流艺术领域投入热情,但也有一部分人开始关注传统书画,将其视为身份与文化认同的象征。一些年轻新贵通过家族影响踏入中国书画收藏,如某些企业家二代不仅购买当代艺术,也对古代书画产生兴趣,实现代际藏品交接与审美融合。当然,年轻藏家整体倾向更现代审美也是事实,这对传统书画市场既是挑战也是机遇——如何吸引数字时代成长起来的藏家去欣赏笔墨之美,成为业界关注点。

此外,藏家心态也在成熟。经历前些年的市场震荡后,如今买家更趋理性务实。一位活跃于中西方市场的艺术顾问观察到,中国藏家“胃口并未减少,但出手更审慎”,他们仍愿为顶级杰作一掷千金,却对中端平庸之作兴致下降。不少藏家开始注重系统性收藏和学术研究,善于利用互联网获取信息,与博物馆专家交流,对作品的真伪、来源和艺术价值有更深考量。这种成熟心态使得市场少了些盲目,多了些定力。例如饶介草书卷这样的冷门名家巨制,能够获得超预期追捧,背后离不开资深藏家多年潜心研究的认可。而一般品质平平的书画作品,即便包装炒作,也很难再蒙蔽见多识广的新一代买家。这种藏家结构与心态的演进,预示中国书画市场正迈向更理性健康的发展阶段。

书法艺术的当代价值:传承与投资并举

中国书法艺术在当代收藏市场中扮演着独特而重要的角色。它既是中华文化传承的瑰宝,也是艺术品投资板块中颇具潜力的一极。透过文化、美学与金融价值三重视角,可以更全面地理解书法在今天的地位。

文化传承角度:书法被誉为中华文化的灵魂,是汉字美学与人文精神的结晶。一幅古代书法名迹往往承载着丰富的历史故事和文化意义。例如饶介这卷草书内容出自唐代大文豪韩愈、柳宗元的名篇,笔墨之间联结了唐宋文学与元代书法,两位千年前思想家的文字经由元末文人挥洒,后又得到清乾隆皇帝的赏识与题跋。可以说,每一件传世书法都是一部微缩的文化史。正因如此,收藏书法被很多藏家视为一种文化使命感的体现——他们珍视的不仅是艺术品本身,更是守护和传承中华文脉。随着中国国力与文化自信的提升,这种情怀更加强烈。许多企业家、公众人物参与到古籍碑帖、名家手迹的收藏与捐赠中,使得书法在当代获得新的生命。例如刘益谦夫妇购藏宋元书画捐建美术馆、某些机构购得书法珍品后公开展出等等,都是在让书法这一传统艺术与当代大众重新连接。因此,从文化价值看,书法艺术在今天的收藏界地位不降反升,承载着中国人寻根溯源的精神需求。

美学价值角度: 书法的艺术魅力超越语言文字本身,被誉为“无言的诗,无行的舞”。在视觉艺术层面,书法的点画线条、墨色枯润蕴含着与西方抽象艺术相通的形式之美。许多国际藏家和艺术史家也开始从纯美学角度欣赏书法,将其与抽象表现主义相比较,认为顶尖书法作品如怀素狂草、王羲之行书等在笔势韵律上堪称东方的“行动绘画”。尽管书法在国外市场影响力相对有限,但在华人圈与东亚文化圈,它始终拥有大批懂得笔情墨趣的知音。当代也有一些年轻人通过练习书法、观摩展览重新发现这一古老艺术的审美价值。从市场表现看,书法作品的价格过往相对中国绘画略显低估,一个原因是装饰性和大众认知度不如绘画。但正因为此,书法的审美价值尚有进一步被发掘的空间。像此次饶介长卷这样尺幅宏大的草书,结构章法跌宕起伏,被专家誉为“笔意奔放、行气贯通,融汇二王、张旭、怀素传统,堪为元代草书发展范本”。其艺术造诣得到市场高度肯定,体现出只要眼光独到,书法完全可以成为收藏中的“黑马”板块。很多业内人士认为,书法在艺术价值上的独特性决定了其市场潜力尚未充分释放,未来随着审美教育深入,书法之美会吸引更多新藏家的目光。

投资价值角度:从投资回报看,艺术市场长期走势证明中国艺术品具有良好的增值潜力。权威研究显示,2001年至2023年间中国艺术品价格指数增长了9.5倍,年均复合增速约10.3%,跑赢通胀并优于许多西方艺术板块。其中,书画作为传统主流门类,功不可没。虽然书法和国画市场也有周期性波动,但从长线看,物以稀为贵的规律始终适用:顶尖书法名迹随着时间推移只会越来越少,而新晋高净值买家却在不断增加,对这类不可再生文化资产的追捧只增不减。正是这种供需格局,使古代书法成为抵御通胀和经济波动的“硬通货”之一。例如前述王羲之《平安帖》在1990年代曾以百万级价格易手,2010年拍出3亿多,十余年间价格翻了几十倍;黄庭坚《砥柱铭》在2010年创4.3亿纪录后,有行家预测若再出现在市场,身价极可能过10亿。近年来艺术品金融化趋势下,一些资本也将目光投向高端书画,通过艺术基金、信托等方式投资组合。这些都说明,书法的投资价值得到了广泛认可。当然,书法作为小众领域,对于投资者有较高专业门槛,真伪鉴定、保存维护和变现渠道都需要经验。但对具备鉴赏力的藏家而言,布局书法板块不仅能分享艺术升值收益,更可在风云变幻的市场中起到资产保值和优化配置的作用。综合来看,中国书法艺术以其深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,正在当代收藏市场中焕发出新的生机,同时具备相当稳健的投资前景。

收藏盛世重现的可能与藏家策略

在饶介2.5亿港元天价成交的鼓舞下,不少业内人士开始憧憬:中国书画艺术市场是否将迎来新一轮的繁荣?所谓“收藏盛世”是否正在回归?综合以上分析,我们可以对未来趋势作出几个判断,并提出相应的藏家策略建议。

市场趋势判断:首先,中国艺术品市场整体有望延续复苏。随着疫情阴影散去、经济企稳回升,收藏投资信心得到修复。从2023年拍卖量价齐升、2024年下半段企稳来看,市场大盘正在筑底向上。尤其是在国家推动文化产业和提高居民精神消费的大环境下,艺术品作为实物资产和文化消费品,将获得政策与需求两端的支撑。其次,中国书画板块有望成为复苏前锋。一方面,它拥有深厚的本土收藏基础,占据市场半壁江山;另一方面,经过前些年的调整,书画板块价格相对理性,不少优质标的重新凸显投资吸引力。这次饶介手卷创纪录正是信号之一,未来若有更多重量级书画放盘,极可能延续高价频出的热潮。再次,市场将更加两极分化:顶尖精品价格屡创新高,而中低档一般作品可能继续分化甚至下滑。藏家愈发青睐“少而精”,将资金集中在名家名作上。这意味着“强者恒强”的马太效应在艺术市场会更明显。总的来说,我们有理由谨慎乐观地认为,中国书画艺术市场正走出低谷,新的收藏黄金期或已在酝酿中。虽然未必重演2010年前后的疯狂暴涨,但一个更健康理性的“收藏盛世”值得期待。正如专业指数报告指出的:“2024年春拍已显露收藏信心回升迹象,市场前景趋向积极”。

面对未来机遇与挑战并存的市场环境,藏家应调整心态,制定长远策略

·坚持精品路线,注重学术价值:未来市场将奖赏有眼光的收藏者。建议藏家将目光聚焦在真正具有艺术史意义和来源可靠的精品。无论是古代书法名迹还是近现代大师力作,都应多做功课、请教专家,挑选出经过时间检验、文化含量高的作品。宁可少买也要精买,避免被市场短期热点牵着走。事实证明,精品永远稀缺,长期看涨幅最大,饶介手卷等案例已充分说明这一点。

·顺应市场分化,理性把握节奏:对于普通藏家来说,不必盲目追逐天价拍品,但可以关注市场分化带来的机会。例如当大众追捧当代艺术时,传统书画板块或有被低估的遗珠,可趁势布局;反之亦然。在市场持续回暖时,也要警惕泡沫苗头,切忌盲从跟风。调整购买节奏,在行情相对平淡期捡漏优质作品,在热潮中则多看少动、避免高位接盘。

·培养专业素养,强化风险意识:艺术收藏既是兴趣爱好,更是一种专业投资。藏家应不断提升自身鉴赏鉴定能力,了解艺术史和市场趋势。提及的收藏链条和来源把关就是关键:要重视作品的真伪鉴定、来源合法性,关注文物法规和进出口限制(特别是古代书法多属国家文物,交易需合规)。同时,做好保管维护,购买保险,以防范意外风险。只有把兴趣建立在专业之上,才能在长期持有中坐享其成。

·利用平台资源,关注新兴渠道:未来艺术交易将更加多元,除了传统拍卖行,也可以留意画廊、艺博会、电商平台甚至NFT数字化等新渠道。但任何渠道都应选择信誉可靠者。拍卖行方面,头部企业仍占市场六成以上份额, 与之建立良好关系有助于获取一手资讯和委托拍品的便利。对于重要拍品,不妨委托有经验的代理竞拍,以免因为现场情绪影响决策。

总而言之,在中国艺术品市场逐步复苏的背景下,藏家既要抓住历史机遇,分享书画价值重估的红利,也需保持冷静与定力,秉持长期主义。正如有人形容收藏是一场马拉松而非百米冲刺,当市场再次步入上升周期时,我们更应以可持续的方式参与其中。未来几年,中国书画艺术市场很可能在传统文化热与新生代资本的双重推动下续写辉煌。一场新的“收藏盛世”或许已在路上,而真正有准备的藏家,将成为这场盛宴的见证者和受益者。

责任编辑:苗君