1923年11月13日,湖南长沙东乡,杨开慧生下了她和毛主席的第二个儿子毛岸青。这个孩子的降生本应充满喜悦,然而革命年代的烽火却让他的童年充满坎坷。从幼年丧母、流浪街头,到远赴苏联求学、回国奉献,他的一生经历了常人难以想象的磨难,也展现出了非凡的韧性与坚韧。

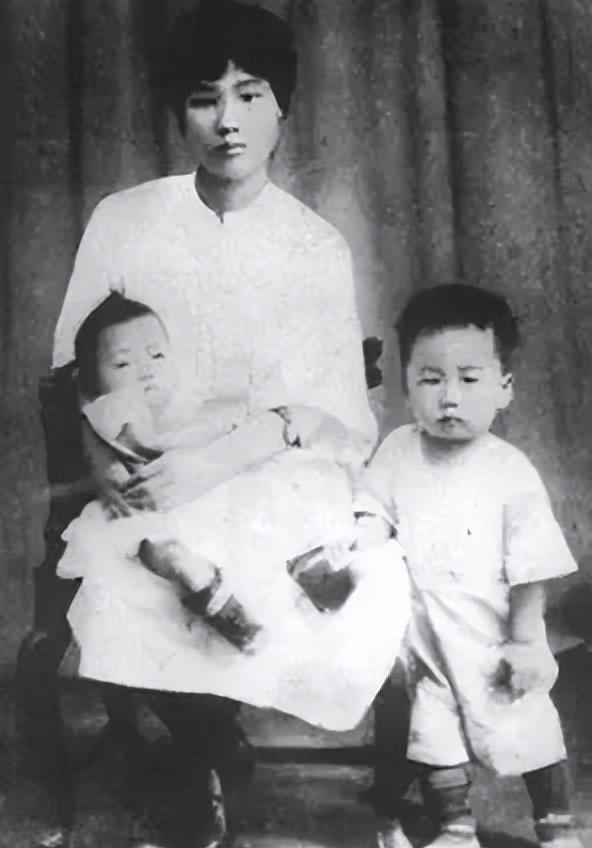

年幼的毛岸青本应在父母的呵护下快乐成长,但命运却给了他重重一击。1930年,母亲杨开慧因坚持革命信仰,被湖南军阀残忍杀害,年仅7岁的毛岸青亲眼目睹母亲被押赴刑场的场景。这一画面成了他毕生的阴影,也塑造了他沉默内敛的性格。母亲牺牲后,他与哥哥毛岸英、弟弟毛岸龙被送往上海大同幼稚园,但不久因叛徒出卖被迫流落街头。迫于生计,他们捡破烂、卖油条,饱受欺凌。一次因写“打倒帝国主义”遭特务毒打,毛岸青头部重伤,导致终生双耳失聪和脑震荡后遗症。

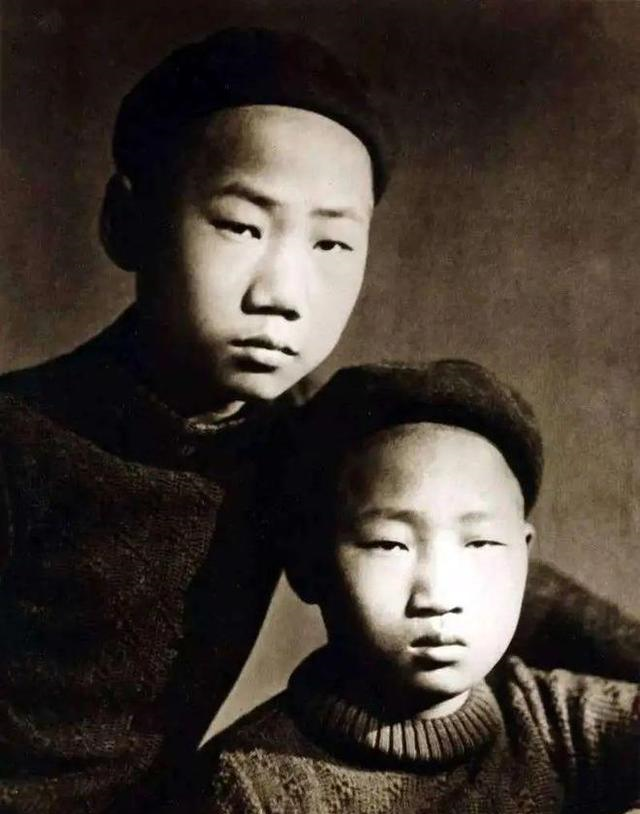

1936年,13岁的毛岸青终于获救,与哥哥一道被送往苏联。在苏联,他刻苦学习,成绩优异,却始终因思念祖国而无法释怀。他的床头挂着自绘的中国地图,湖南被特意标红,每晚凝望的片刻仿佛能拉近他与家乡的距离。1938年,父子中断联系11年后终于恢复通信。毛岸青在信中写道:“我会努力学习,将来为建设祖国出力。”在异国的漫长岁月里,对祖国的牵挂成为他坚持的动力。

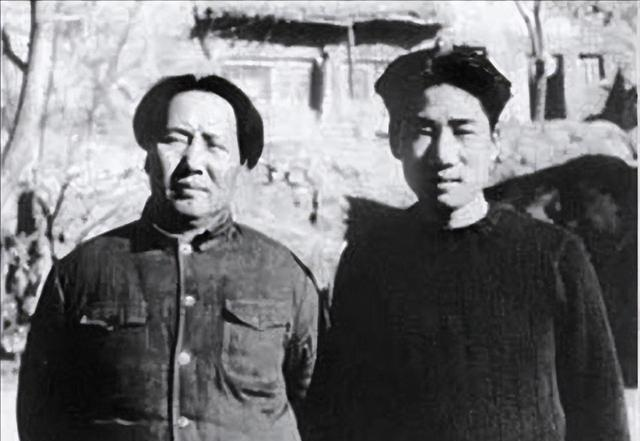

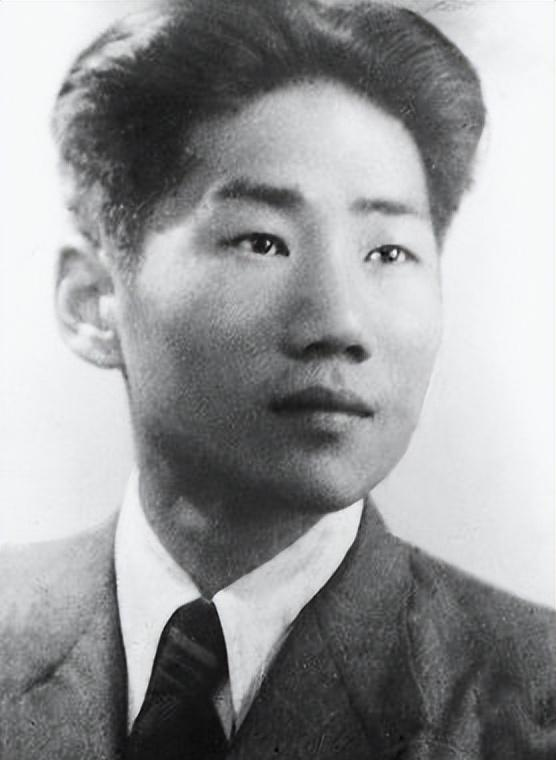

1947年,毛岸青回到阔别17年的祖国,但因长期在苏联生活,母语已生疏,初归时甚至只能用简单汉语交流。父亲毛主席安排他深入黑龙江克山县参与土改试点工作。东北的严寒与艰苦未能阻挡他的脚步,他与农民同吃同住,教授算盘,帮助计算土地分配。这段经历让他深入了解了中国农村的实情,也积累了宝贵经验。1949年调入中共中央宣传部后,他默默从事俄文翻译工作,为新中国军事理论建设贡献才智,同事评价他“严谨低调,从不以身份自居”。

1950年,朝鲜战争爆发,毛岸英赴朝参战,却在美机轰炸中不幸牺牲。这一噩耗让毛岸青再度陷入精神崩溃。作为相依为命的兄弟,毛岸英的离世让他产生幻觉,甚至多次喃喃自语“看见哥哥”。毛主席在给女儿李敏的信中痛心写道:“他受的苦太大……你要代我多照顾他。”此后,毛岸青辗转苏联、青岛、大连治疗,病情才逐步稳定。

毛岸青与父亲毛主席的相处方式令人费解——同在北京却极少见面。毛主席曾向秘书解释:“见他就会想起岸英,想起开慧……我不忍再回忆那些痛苦。”1957年在大连疗养时,毛岸青向父亲倾诉梦见母亲的场景,父子相对落泪。毛主席以一首《蝶恋花·答李淑一》寄托哀思,字里行间是对逝去亲人的无限怀念。这份克制而深沉的情感,成为两人独特的相处方式。

37岁时,毛岸青在父亲建议下与邵华结婚。两人性格磨合初期矛盾频发,毛主席以书信劝导:“立志奔前程,少些女儿气。”在父亲的引导下,他们逐渐相互扶持。1970年儿子毛新宇出生,为家庭带来圆满。晚年的毛岸青生活简朴,读书看报、关心国事,始终践行着父亲的教诲:“做一个对人民有用的人。”

2007年3月,84岁的毛岸青安详离世。他的一生没有轰轰烈烈的壮举,却以坚韧和淡泊诠释了“伟人之子”的真正含义。正如历史学家评价:“在不平凡中坚守平凡,需要更大的勇气。”他的故事,是一曲关于信仰、磨难与沉默奉献的生命诗篇。