有人说,这是中国最好的战争电影。

豆瓣评分高达9.5,位列豆瓣电影Top250之一。

更让人震惊的是,它于1984年上映,距今已经整整40年了。

为什么我们今天还要来看一部40年前的老电影?

那必然是因为,电影里刻画的情感,至今还能打动我们,电影里批判的现实,如今还依然存在…

而今天,这样的杰作却很难再拍出来,拍了可能也播不了…

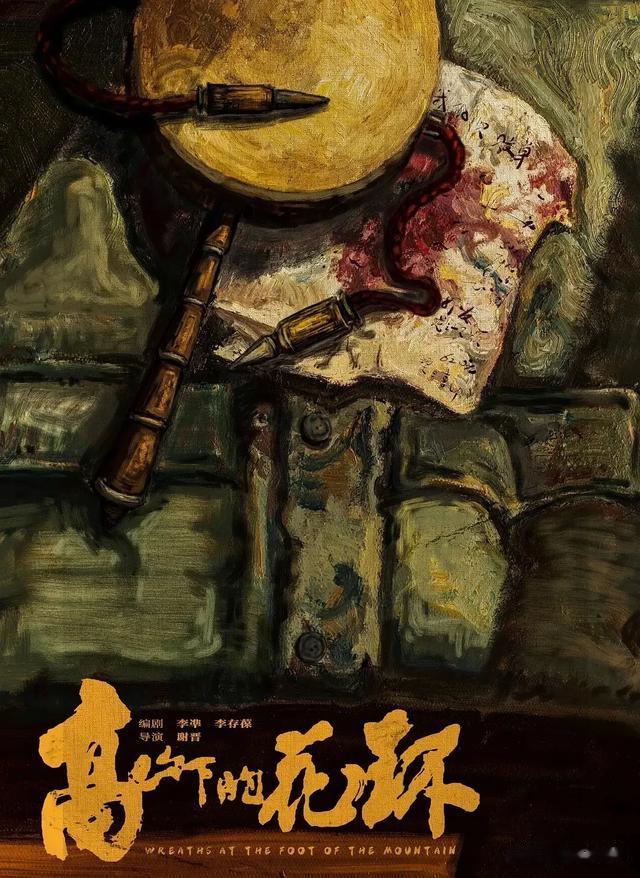

《高山下的花环》

1979年,四川广元。

九连连长梁三喜,媳妇快要生了…

部队给他批了一个月探亲假,战友们也劝他早点回家,但他迟迟不肯动身。

这都是因为,连里刚调来的指导员,赵蒙生。

赵蒙生是高干子弟,一副书生模样,此前他在军政部当摄影干事,扛相机多过扛枪。

刚到部队,再没眼力劲儿的人也看得出,他跟大伙儿合不来。

他用着高档保温杯,洗完脸要抹雪花膏,爱好是听音乐跳舞…

部队里都是糙汉子,哪里见过这样的文艺青年?

平日里,小战士给他打洗脸水、挤牙膏,铺床叠被洗衣服,他也理所当然地享受别人的伺候…

只是即便有这样的优待,部队的生活他还是过不惯,整天愁眉苦脸…

部队拉练走不动,食堂里的粗茶淡饭也吃不惯。

唯有家里寄来了包裹,他才露出笑容,因为里面都是高级的饼干点心。

他悄悄把零食锁在抽屉里,四下无人时才拿出来吃,察觉到战友们回来,立刻藏好…

其实赵蒙生的一举一动,大伙儿都看在眼里…

特别是心思细腻的连长三喜,他早就懂了:这位贵公子,八成上面有人,下部队就是挂职锻炼,体验生活,走走过场,没几个月就要调走。

赵蒙生如此不靠谱,三喜根本没法安心回家。

只是谁也没料到,就在这个节骨眼上,中越边境自卫还击战打响了。

三喜所在的连队接到命令,要立刻开赴云南边境,对越作战。

而几乎同时,赵蒙生的调令也下来了…

原来,赵蒙生的母亲得知儿子要上前线,到处托关系,想方设法把儿子调到后方。

赵蒙生求梁三喜放自己回家…

一向稳重的三喜再也坐不住了,破口大骂:你奶奶的,知识青年下放的时候,你们怕下乡,都涌到部队里来,现在感到吃苦了,又削尖了脑袋要回大城市…

他咬牙含泪告诫赵蒙生:中国是我的,可也是你的!

电影《高山下的花环》根据李存葆的同名小说改编,曾获电影百花奖最佳故事片奖以及金鸡奖最佳编剧奖等共计八项大奖。

导演谢晋,另外一部封神名作是《芙蓉镇》。

我必须要说,中国后来的这些导演,都得给谢晋导演磕一个。

早在上世纪80年代,谢晋就拍出了如此有深度有力量的国产电影,所有的中国导演都应该向他取经,学学怎么讲好故事,怎样塑造好人物。

《高山下的花环》是一部战争电影,从今天的角度看,它也是一部歌颂中国军人的主旋律电影,但它却跟我们设想的都不一样。

战争电影长什么样?

大制作、大场面,枪林弹雨,血肉横飞,这些年我们在影院里看到的战争片,哪个没有这些令人血脉偾张的画面?

通过这些血腥场景,展现战士的英勇无畏,也体现战争的残酷,表达反战主题,这是战争电影的普遍做法。

但《高山下的花环》,两个多小时的电影,正面描写战场的,不到15分钟。

战争场面在当年也算得上是大制作了,但跟今天种种战争电影从头打到尾,轰得人脑壳疼相比,根本算不上什么。

但这丝毫没有影响电影的感染力。

电影把大量的篇幅放在了战前和战后,都是文戏。

中国社会里形形色色的人,种种的社会问题,经过战争的催化、放大,真实地呈现在我们眼前。

战争照见人性。

见英勇,见怯懦,见柔情、豪情,也见虚伪、自私…

作为主旋律电影,导演没有将我方将士脸谱化为正义的化身,而是将他们每一个都刻画得个性分明,真实可信。

尤其是赵蒙生这个形象,在故事的前半段几乎是个反派角色。

当军号吹响,赵蒙生却临阵退缩,观众和梁三喜一样,出离愤怒了。

我们见的太多了,有好事的时候,这些有权有势的抢着上,遇到困难,要吃苦要送命了,就得是没后台的老百姓庄稼汉顶上…

我们中国底层的老百姓有着朴素的爱国情怀,我们接受的教育是“天下兴亡,匹夫有责”,是“位卑未敢忘忧国”…

像梁三喜这样穷苦人家的孩子,能把国家的命运看得比自己的生死重要…

但也有些人,过惯了好日子,掌握了权力后,只为自己谋私利…

电影最具戏剧性的一幕,是赵蒙生跟随连队来到边境,母亲的电话也打到了前线,气得老军长在开战前动员会上拍案骂娘。

他说:有一位神通广大的贵妇人,从千里之外电话到我的前线指挥所…她要来托我关照他的儿子,要把儿子调回后方,把我的指挥所变成交易所,走后门儿竟然走到我流血牺牲的战场上,我要她儿子第一个扛着炸药包去炸碉堡!

如此掷地有声的呐喊,可谓空前绝后。

而正是这段话,让赵蒙生愧疚得无地自容,也激发了他身为军人的血性。

高干家庭的环境,把赵蒙生养成了纨绔子弟,但到了战场,见风雨历生死,他终于意识到,是母亲脱离群众太久了,“咱们问心有愧”…

“我也是军人,我也有人的尊严,谁再说我贪生怕死,咱们战场上见!”

赵蒙生的眼泪,完成了这个角色的转变和成长。

电影中还有一个令人印象深刻的角色,是九连的炮手靳开来。

他不完美,是个大老粗,甚至还有些大男主义,他也心直口快,常常给上面提意见,因此迟迟升不了副连长。

他最看不惯赵蒙生的做派:老娘们要胆敢在部队上前线的时候,把这个花花公子给调回去,我自费上北京去告他!

就是这样刚正不阿的人,最后在越南战场,全连没水喝,他为大家砍甘蔗,误踩地雷,人没了…

因为不是在战场上被打死,因为偷砍老百姓的甘蔗,算违纪,再加上生前得罪了领导,靳开来愣是记不了三等功。

当然,前面两个都是借口,得罪上面才是关键。

电影借着角色之口为靳开来抱不平:那他说的是不是真话?中国人都像他那样说实话,做实事,我们国家的很多事都好办了!

电影歌颂中国军人,从来没有忘记走进他们的生活,看到他们的困境。

战场上,那些一闪而过的细节让人心酸。

比如行军时,上面给下面指令“要赶快走”,但领导们并不了解真正的山路多么崎岖,他们只会用尺子量地图。

为了完成命令,行军部队不得不丢掉行囊和食物。

比如炮弹上了膛,才发现是发臭的哑炮,一看日期,那是忙着斗来斗去,正事儿不干的年代产物。

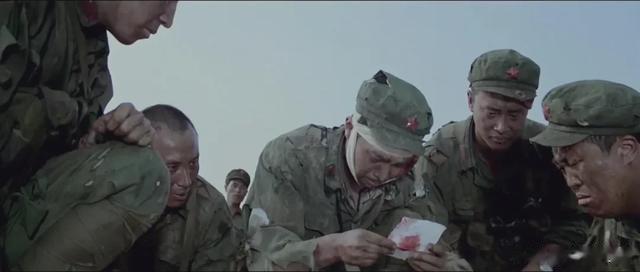

再比如,当时从军的家庭普遍贫困,当梁三喜倒在战场上,人们从他口袋里找出来的,竟然是一张带血的欠条。

而《高山下的花环》之所以如此动人,正在于经历那样的苦难,我们的战士依然质朴、善良。

为什么四十年过去了,我们还是会为这些场景落泪?

上战场前,三喜和开来对饮,笑着相约烈士陵园见。

短暂的死里逃生后,开来躺在野外草丛里,牵挂着老家的妻儿,带着笑入睡。

三喜给妻子写信,如果自己牺牲了,记得把欠下的钱还上。

“抚恤金可以拿来还,不够再把猪卖了…人死账不能死,人穷志不短,”

而最让我意外和感动的是,战争电影通常是男人的天下,但这部电影里,女性角色同样熠熠生辉。

她们不是工具人,她们的言行令人动容。

三喜的母亲操劳一生,三个儿子死了俩,还是愿意送老三去当兵。

三喜的妻子在家里孝敬老人,照顾孩子,做针线、推磨、种地、喂猪…

得知三喜牺牲的消息,两个女人抱着孩子从老家赶来,舍不得花钱坐汽车,走了十几天,饿了就合吃一碗面。

来了军营,最重要的事,是从口袋里摸出包好的六百二十块钱,把三喜欠战友的账还上…

终于有一部电影,赞美了为国捐躯的将士们,背后默默付出的她们。

没有女人在后方料理家事,哪有军人在前线安心打仗?

今天回头看《高山下的花环》,让我感触最深的,是故事里的人眼神那么清澈、动人。

那是那个年代特有的干净和纯洁,你会相信,那样美好的故事,是有可能发生在那样的年代。

而这何尝不是一个理想的中国?

首长的儿子和庄稼汉的儿子没有分别,一样上前线,一样为国流血牺牲…

身居高位的人,懂得体恤百姓,能够自我约束,懂得反省,底层普通老百姓能守住底线,善良、勤劳…

这样一个国家,怎么会不好呢?

今天,我们拍出了很多战争电影,见过了多少更宏大更壮烈的画面…

但我们再也拍不出那么生动的梁三喜、赵蒙生、靳开来…

今天,我们依然能够被《高山下的花环》打动,它在豆瓣上的评分,从9.2不知不觉地升到了9.5,成为我们战争电影难以超越的天花板。

它似乎在提醒着后来的创作者,一个优秀的故事内核,永远比花里胡哨的外壳来得重要。