台北故宫博物院的十大镇馆之宝:毛公鼎、 翠玉白菜、肉形石、快雪时晴帖、富春山居图、 散氏盘、溪山行旅图、祭侄文稿、 黄州寒食帖。

台北故宫博物院,又称中山博物院,作为中国三大博物馆之一,珍藏着无数价值不菲的瑰宝。这些文物不仅是历史的见证者,更是人类艺术史上的璀璨明珠。今天,就让我们一同走进台北故宫博物院,领略一下十大镇馆之宝的独特魅力。

毛公鼎是西周晚期的青铜器,因制作它的毛公而得名。鼎高 53.8 厘米,腹深 27.2 厘米,口径 47 厘米,重 34.7 公斤。其造型浑厚凝重,饰纹简洁古雅朴素,具有浓厚的生活气息。毛公鼎的内壁铸有近500 字的铭文,是现存青铜器铭文中最长的一篇,堪称西周青铜器中铭文之最。

铭文内容叙事完整、记载详实,详细记录了西周晚期的政治、经济、文化等方面的情况,是研究西周晚年政治史的重要史料。

翠玉白菜是清代中后期的翡翠雕刻品,长 18.7 厘米、宽 9.1 厘米、厚 (高) 5.07 厘米,由一块半灰白、半翠绿的翡翠玉石雕琢而成。匠人巧妙地运用玉石天然的颜色变化,将灰白色部分雕刻成菜帮,绿色部分雕刻成菜叶,而绿色玉料的瑕疵部分则雕刻成趴在菜叶上的螽斯和蝗虫两只小昆虫。翠玉白菜整体造型包心、无根、茎叶脆嫩、叶青茎白,生动而又逼真。

相传翠玉白菜是光绪皇帝的妃子瑾妃的嫁妆之一,最初陈列于瑾妃的寝宫,即故宫永和宫内。

东坡肉石与翠玉白菜、毛公鼎并称台北故宫博物院的 “镇馆三宝”,它是一块玛瑙石,出自内蒙阿拉善左旗,清康熙时供入内府。这块肉形石的形状、色泽、纹理都栩栩如生,仿佛一块真实的红烧肉,让人不禁垂涎欲滴。“肉” 的肥瘦层次分明、肌理清晰、毛孔宛然,无论是色彩还是纹理,都可以乱真。

快雪时晴帖是王羲之的书法作品之一,被誉为“天下第一行书”(注:此处存在争议,通常认为《兰亭集序》为天下第一行书,但快雪时晴帖同样具有极高的艺术价值)。这件作品以其流畅的笔触和深远的意境而著称,展现了王羲之卓越的书法技艺。

富春山居图,元朝画家黄公望的代表作之一,以其细腻的笔法和深远的意境而著称。这幅画作以浙江富春江为背景,山和水的布置疏密有致,墨色浓淡干湿并用,展现了黄公望独特的艺术风格和卓越的山水画成就。富春山居图在历经沧桑后分为两段,其中《无用师卷》藏于台北故宫博物院,成为研究元代绘画的重要资料。

北宋汝窑天青无纹水仙盆,这件瓷器以其精致的工艺而著称。汝窑是北宋五大名窑之一,以烧制青瓷闻名于世。这件水仙盆釉面纯洁无纹片,温润素雅的色泽展现了宋人所追求的如雨过天晴般的宁静开朗之美。汝窑瓷器传世极少,而这件水仙盆更是其中的佼佼者,成为台北故宫博物院的镇馆之宝之一。

散氏盘于乾隆年间在陕西凤翔出土,铭文详细记录了西周时期的土地制度,是研究古代历史的重要资料。散氏盘的铭文不仅字数众多,而且书法古朴典雅,展现了西周晚期青铜器的独特魅力。这件作品在台北故宫博物院中占据着重要的地位。

溪山行旅图北宋画家范宽创作的一幅绢本墨笔画,以其生动的画面而著称。这幅画作描绘的是气势恢宏的北国风光,山峦浑厚、草木细致入微,展现了范宽独特的艺术风格和卓越的山水画成就。

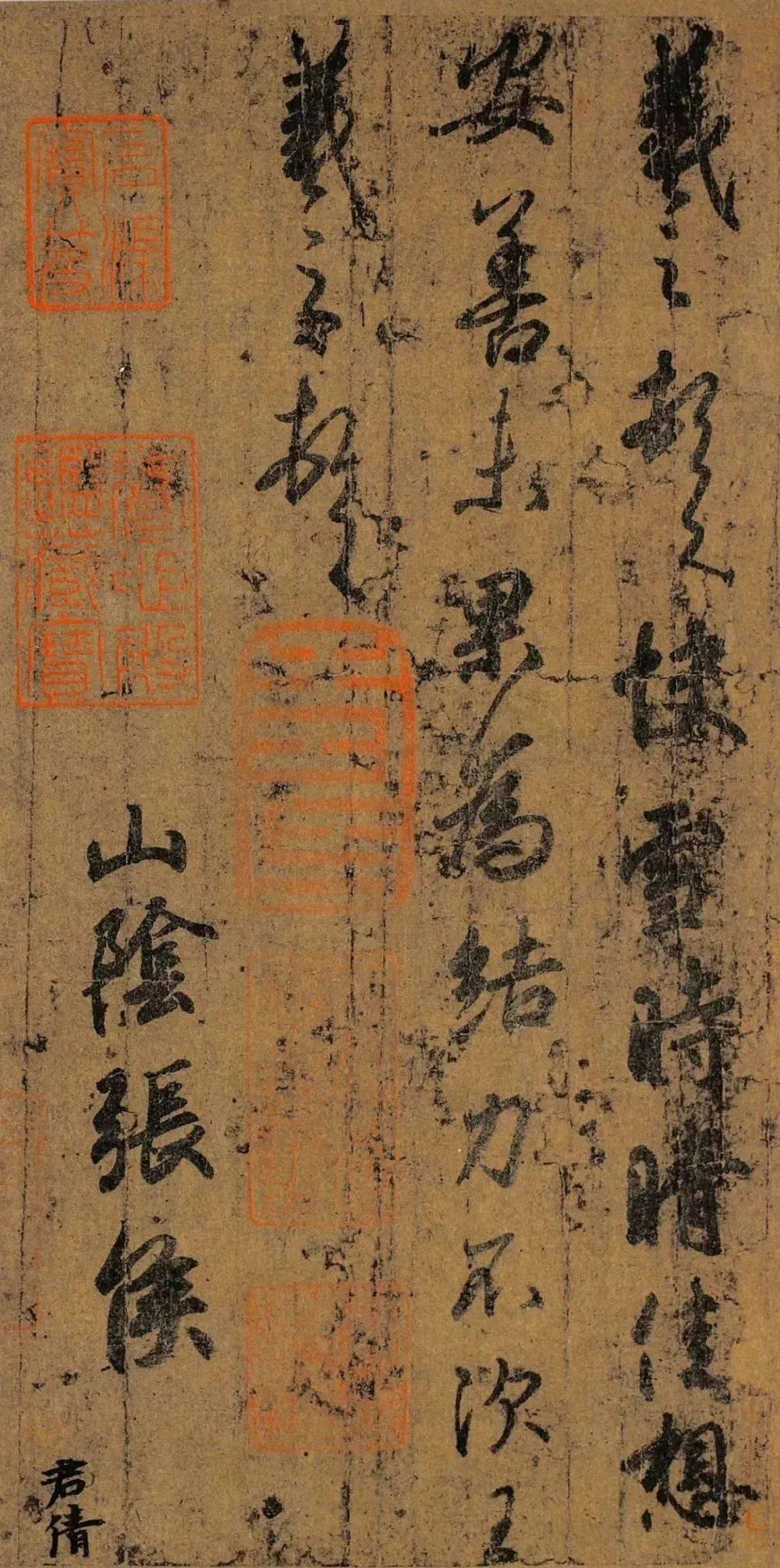

祭侄文稿是唐代书法家颜真卿的作品之一,被誉为“天下第二行书”。这件作品是颜真卿为了祭奠自己为国捐躯的侄子而创作的,书法真挚感人、气势磅礴。祭侄文稿不仅展现了颜真卿卓越的书法技艺和深厚的文化内涵,还承载着丰富的历史价值。

黄州寒食帖是北宋著名诗人苏轼的书法作品之一,被誉为“天下第三行书”。这件作品是苏轼被贬黄州时创作的,书法豪放洒脱、意境深远。黄州寒食帖不仅展现了苏轼卓越的书法技艺,还承载着丰富的历史。

写到最后

台北故宫博物院的这十大镇馆之宝,每一件都凝聚着古人的智慧,它们跨越了时空的界限,向我们展示了中华民族辉煌灿烂。这些文物不仅是中国的瑰宝,更是全人类共同的财富,值得我们倍加珍惜和保护。

大家如果还有别的看法,欢迎在评论区进行留言和讨论,同时也欢迎收藏和转发。(图片来源于网络侵删)