在家庭教育的漫长旅途中,家长们经常面临着一个两难选择:孩子的学习成绩和全面素质教育,究竟哪个更重要?尤其当青春期的叛逆情绪和家长的高期待碰撞时,矛盾往往一触即发。最近,一位80后妈妈因为女儿偷买了一条白色蕾丝吊带裙,与孩子发生了史无前例的争吵。这件小事却被放大成了一场关于中国式家庭教育的深度反思。

有人说,青春期的孩子就像一头倔强的小鹿,越想拉住它,它跑得越快。而这位妈妈的经历,几乎成了无数家长的缩影:在中考的关键时期,她对女儿的学习成绩可谓尽心尽力,甚至推掉了所有补习班,想让孩子专注学习。她的“懂事”却没有换来女儿的“配合”。一条裙子,成了母女之间的导火索。

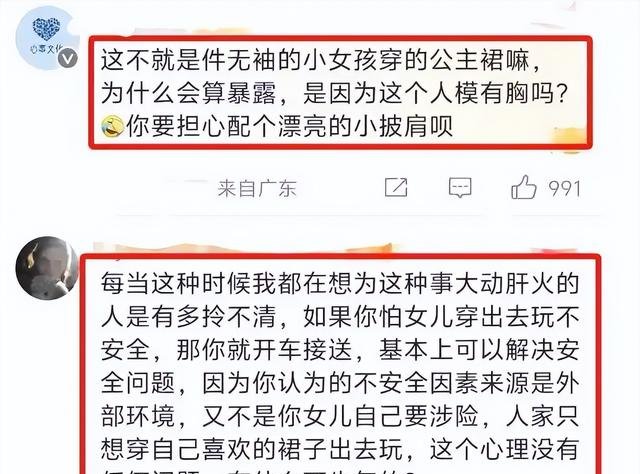

或许有人会觉得,这不就是一条裙子么?至于吵得不可开交吗?但实际上,这场冲突并不只是关于一件衣服的争论,而是牵扯出了更深层次的问题——孩子的成长需求和家长的教育方式之间的矛盾。

家长们往往过于关注孩子的学习成绩,把目光牢牢盯在分数上,而忽略了孩子内心的情感需求。就像这位妈妈,她可能在物质和学习上满足了女儿,但对于女儿想要通过穿衣表达自己的愿望,却显得束手无策。孩子渴望的是被理解,而不是被控制。

回顾整件事,这位妈妈最大的问题并不是反对女儿穿裙子,而是沟通方式的失败。她选择了质问和否定:“这种裙子怎么穿得出去?”这样直接的否定,很容易让孩子感到自己受到了攻击。结果可想而知,女儿的第一反应就是“反击”:“我花压岁钱买的!同学们都这么穿!”青春期的孩子本就处于自我意识觉醒的阶段,他们希望得到尊重和认同。越是被否定,越容易采取极端的方式表达自己的情绪。

那么,家长该如何在这种情况下化解矛盾呢?

有人提出了一个经典的“观察法”。杭州的一位爸爸发现女儿偷穿露脐装后,没有直接批评,而是带着她去商场观察那些穿得暴露的女孩,告诉她这些穿着可能会引来怎样的目光。通过这种“间接教育”的方式,孩子不仅能够理解家长的担忧,也更容易接受适当的建议。

而回到这位妈妈的案例,若她在发现裙子时没有直接发火,而是与女儿坐下来好好聊聊,比如询问她为什么喜欢这条裙子,以及穿着裙子参加生日会对她来说意味着什么,结果可能会大不相同。良好的沟通是解决一切亲子矛盾的基础。

更重要的是,这件事还折射出了一个更大的问题——素质教育与应试教育的平衡。在很多家庭中,家长往往会让素质教育为分数让步,认为“等成绩稳定了,再谈其他”。但事实证明,这种思维模式很容易让孩子在学习之外的领域变得“空白”。素质教育并不是锦上添花,而是孩子人格发展和心理健康的基石。如果只注重成绩,而忽略了孩子的情感需求和兴趣培养,最终只会让孩子在日后的人生中出现更多问题。

从心理学角度看,青春期的孩子在叛逆表象下,其实渴望的仅仅是被认可和尊重。这条裙子之所以让小女孩如此坚持,背后可能不仅是对“美”的追求,更是对自我身份的探索。对于孩子来说,穿裙子可能意味着“我长大了,我有选择的权利”。而家长的否定,却让她觉得自己的成长被无视了。

当然,这并不是说家长应该完全纵容孩子的选择。教育的意义在于引导而非控制。比如,如果家长觉得吊带裙不够安全,可以建议孩子搭配一件外套,或者亲自接送孩子参加聚会。通过折中的方式,不仅可以让孩子感受到家长的关心,也能避免直接冲突。

值得注意的是,这种矛盾并不局限于一条裙子上。在另一个案例中,一位6岁男孩因为总喜欢穿妹妹的裙子,被家长送去医院检查,结果发现孩子产生了心理问题。原来,父母因为二胎的到来,把更多的关注放在了妹妹身上,忽略了对男孩的情感关怀。孩子通过穿裙子模仿妹妹的行为,实际上是在试图引起父母的注意。

这再次提醒家长:无论是成绩的压力,还是对孩子行为的担忧,教育的核心始终是平等和尊重。当孩子感受到被爱和理解时,很多所谓的“问题”都会迎刃而解。而当家长一味地施压或忽视沟通时,矛盾只会越积越深。

那么,如何在分数和素质教育之间找到平衡呢?

与其一味追求分数,不如多关注孩子的兴趣和心理发展。比如,鼓励孩子参与课外活动,培养他们的兴趣爱好,帮助他们找到学习之外的成就感。这样不仅可以缓解学习压力,也能让孩子感受到自己的价值。

此外,家长也要学会放下控制欲。教育不是一场父母说了算的独角戏,而是需要尊重孩子想法的双向互动。孩子需要的,不是一个永远在指挥的家长,而是一个愿意倾听的伙伴。

那么,你会怎么处理类似的教育问题呢?是选择强硬地反对,还是学会换位思考,与孩子一起找到折中的解决方案?教育的意义,从来不只是“教”,更在于“育”。对此你怎么看?