---

印度航天:史诗般的野心与残酷现实的角力

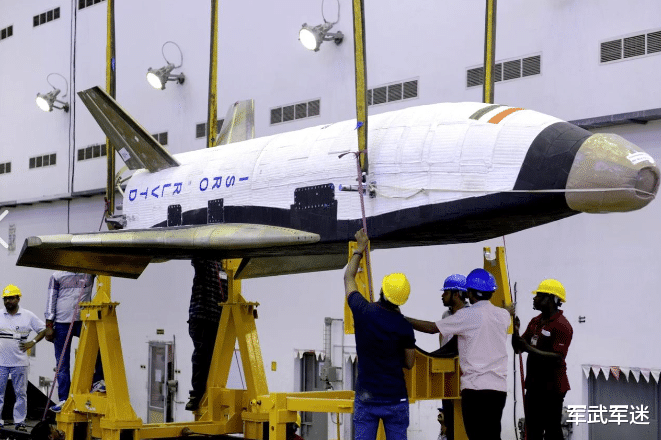

当全球目光聚焦于中美太空竞赛之时,印度突然以“2025年载人航天,2035年空间站,2040年登月”的宏大蓝图闯入了赛道。这个曾经因月船3号以7000万美元的低成本登月而引爆舆论的国家,到底是在编织神话呢,还是即将上演一场科技版的“龟兔赛跑”?

航天发射场的探照灯下,四名印度空军试飞员正在班加罗尔进行失重训练。

他们背负着14亿人的期待,却面临着比邻国更为严酷的考验——在载人飞船逃逸塔测试中,16g的加速度,这相当于人体需承受将近1.5吨的重压。

而LVM-3火箭8吨的近地轨道运力,仅相当于中国长征五号B的三分之一,这就使得月船4号采样返回任务,不得不拆分成两次发射,耗时或许会长达三个月。

数字背后,是那冷峻的现实。2025年,航天预算激增至23.2亿美元,不过在将其中40%投入载人航天之后,留给空间站以及登月的资金,就显得少得可怜了。

当中国天宫空间站顺利完成了百余项科学实验之际,印度却仍旧在为其环境控制系统过度依赖欧洲供应商这件事而感到苦恼。

更讽刺的是,其将之视为骄傲的太空对接技术,首次亮相之时便遭遇了尴尬——两个航天器在成功对接之后,竟然无法实现分离,这暴露出了系统设计方面那极为致命的缺陷。

但印度正用"穷人的智慧"打破游戏规则。

Pixxel公司用SpaceX火箭发射的高光谱卫星,成本仅是欧美同类产品的四分之一;SkyrootAerospace研发的火箭发动机,采用3D打印技术将零件数量从300个压缩至1个。

这种极致的性价比策略,正在逐步地,改写着太空经济的底层逻辑。

当西方航天巨头,为单次载人飞行2亿美元的成本而苦苦挣扎之时,印度却已将商业发射的报价,压低至5500万美元每人次。

月球南极的那次软着陆,既是重要的转折点,亦是一种令人困惑的迷幻之物。月船3号实际着陆点距南极619公里,这一真相,与政府所宣扬的“历史性突破”之间形成了微妙的反差。这种技术上的重大进步与叙事上的过度渲染相互交织,恰似这个国家的一个写照——能用1.5亿美元完成中美需耗费数十亿的探月工程,却难以挣脱航天服压力层依赖俄罗斯进口的困境。

在班加罗尔的航天控制中心,工程师们,正在调试“Vyommitra”人形机器人。

这个能监测舱内参数的无腿机器,将在宇航员升空前,完成致命测试。

在它那沉默的金属躯壳之中,承载着这个民族最为矛盾的航天哲学:既在追求跨越式发展方面展现出浪漫情怀,又不得不向现实做出妥协之举。

当莫迪宣布2040年登月之时,或许早已预见到,这场豪赌,无论其成功与否,都将会在人类航天的历史上,刻下那别具一格的印度印记。

太空从来不是童话的剧场。印度航天的真正价值,或许不在于能否按期把空间站建成,而在于它证明了:在超级大国的技术垄断当中,后发者依然能够用低成本的创新撕开裂缝。这种带着粗糙感的进取,恰是当前太空竞赛中最稀缺的破局力量。