自汉唐时期起,中原地区便以其高度发展的文化和繁荣的经济吸引了周边少数民族和部落的归附。经过数百年的演变,到了明朝建立时,以中原为核心的朝贡体系已基本成型。朱元璋作为开国皇帝,不仅以怀柔政策成功安抚了蒙古势力,还凭借强大的军事力量和广阔的领土威慑了日本等附属国。继承了元朝遗产的洪武皇帝,稳固了大明王朝的统治,推动了明初的兴盛和中华文明的复兴。

下图为明朝开国皇帝朱元璋的半身肖像。

明帝国在对外扩张方面取得了显著成就,北征蒙古、安抚朝鲜,并重新掌控了西南地区,使明朝的军事力量达到顶峰。然而,靖难之役的爆发严重影响了朝廷的正常运作。在国内,朱棣通过击败建文帝成功登上皇位,成为著名的永乐帝。尽管如此,许多前朝的老臣和贵族并未完全臣服,他们的不满情绪导致政局不稳。同时,长期的战乱也让国家急需恢复元气,以便重整旗鼓。

在明朝时期,尽管国家版图大幅扩张,但北方的蒙古残余势力依然构成威胁,频繁南下侵扰。与此同时,西北方向的局势更为紧张:来自西亚的帖木儿帝国迅速崛起,实力强大,其伊斯兰信仰驱使他们对明朝发起一场大规模的宗教战争。然而,正当永乐帝面临这些内外压力时,这些潜在的危机却突然自行化解,未对明朝造成实质影响。

关于永乐时期的盛大阅兵,民间普遍给予高度评价,认为这场盛大的国力展示不仅震慑了那些图谋不轨的朝廷老臣,也让那些来自西亚、心怀不轨的使节们彻底臣服。然而,事实果真如此吗?永乐大阅兵真的如传说中那样,震撼了整个亚洲,从而挽救了明朝的危机吗?

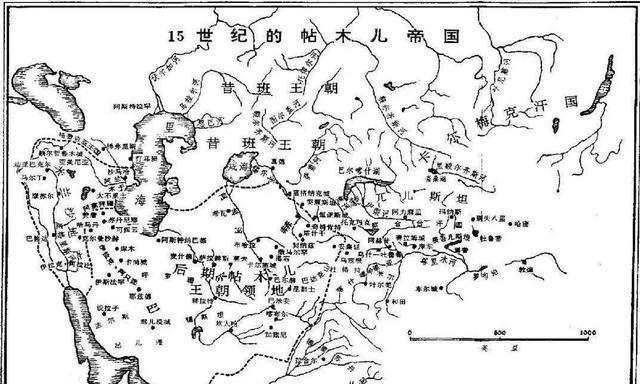

这张地图展示了15世纪时期帖木儿帝国的疆域范围。

明朝以复兴华夏正统的名义建立,被后人誉为"得国之正,唯有汉明"。与汉高祖刘邦曾担任泗水亭长不同,明太祖朱元璋完全靠自身奋斗起家,从底层一步步崛起,最终创立了明朝。朱元璋登基后,始终不忘本,大力整顿吏治,打击大地主官僚势力,同时积极开疆拓土,创造了令人称道的洪武盛世。然而,这个盛世的背后却暗藏危机,来自西北的威胁正在悄然逼近。

太子朱标早逝后,皇位传给了皇孙朱允炆。这一决定引发了朝中勋贵和藩王的不满,尤其是朱棣,他最终推翻了朱允炆,自立为帝。尽管明朝表面上强大,但内部危机已悄然滋生。

靖难之役是明朝初年的一场重大政治军事冲突,发生在建文年间。这场战争由燕王朱棣发起,目的是推翻其侄子建文帝的统治。朱棣最终成功夺取皇位,成为明成祖。靖难之役不仅改变了明朝的政治格局,也对后世产生了深远影响。

在大明初期,太祖和建文时期的老臣和贵族在朝廷中根深蒂固,即便皇位多次易主,他们依然掌控着国家的核心权力。尤其是明成祖登基的方式引发广泛争议,招致了文人和建文旧臣的强烈批评。同时,之前被贬的藩王们也重新获得官职,他们的影响力不容小觑。

为了巩固自己艰难夺取的帝位,朱棣采取了一系列措施。他效仿朱元璋,用强硬手段控制士大夫和官僚阶层,并对地方豪强进行打压,以减轻百姓负担。同时,他建立了内阁系统,进一步完善了文官体制。为了加强中央集权,他重新启用了锦衣卫,并设立东厂,让宦官参与军事监督和权力分配。这些举措迅速稳定了朝廷局势,确保了政权的稳固。

当朱棣忙于安抚民心、稳固朝政,暂时无暇顾及外部事务时,西北方向正有一个强大的帝国朝着大明进发。尽管明朝已经推翻了占据中原的蒙元政权,并将其赶回北方草原,但蒙古帝国在西亚和中亚地区依然保持着不小的势力。帖木儿帝国虽然比明朝晚两年建立,但凭借其强大的军事力量和扩张野心,迅速征服了西亚地区,先后吞并了东、西察合台汗国,并占领了波斯和阿富汗,甚至在后来击败了当时如日中天的奥斯曼帝国。在基本统一了西亚和中亚后,帖木儿便筹划大规模东征,意图重新夺回被明朝控制的中原地区。

上图_ 帖木儿(生于1336年4月9日,卒于1405年2月18日),他是帖木儿帝国的奠基人。

帖木儿,一个蒙古血统的伊斯兰教徒,由于家族长期定居西亚,迅速融入了当地文化,成为一位热衷圣战的野心家。根据蒙古传统,只有成吉思汗的后裔才能继承汗位,因此帖木儿计划利用其穆斯林军队进攻明朝,通过征服中原来赢得蒙古各部的支持。当时,明朝内部动荡,西北地区因冯胜的失守而防御薄弱,一场决定国家命运的大战似乎不可避免。然而,民间传说永乐皇帝通过一次大规模的阅兵,成功震慑了帖木儿帝国,稳定了朝廷局势,化解了危机。这一说法是否属实?

史载,1421年3月,明成祖朱棣调集京畿十万精兵,举行了一场盛大的军事演习。在这次历时一个多月的阅兵中,明朝军队展示了各种战术配合与协同作战能力。目睹明军强大实力的各国使节无不为之折服,纷纷俯首称臣。值得一提的是,原本计划进犯明朝的帖木儿帝国使团也在现场,亲眼见证了明军的强大。这场规模空前的军事展示,成功阻止了一场可能爆发的重大战争。

朱棣,生于1360年,卒于1424年,是明朝的第三位皇帝,庙号成祖,年号永乐。他在位期间,以“永乐”为年号,因此也被称为永乐皇帝。朱棣是明太祖朱元璋的第四子,最初被封为燕王,镇守北平。后来通过靖难之役,成功夺取了皇位,成为明朝的统治者。他在位期间,推行了一系列重要的政治、军事和文化政策,包括迁都北京、编纂《永乐大典》、派遣郑和下西洋等,对明朝乃至中国历史产生了深远影响。

在中国古代,各个朝代都非常重视祭祀和军事活动。阅兵,古代称为“大阅”,是“五礼”中“军礼”的一部分,显示了其重要性。尽管阅兵是一项庄严的仪式,但明朝的官方史书《明史》中却缺少相关记录。根据《明史》的记载,明朝历史上共举行了三次大阅,分别发生在宣德四年(1429年)、正统年间和隆庆三年(1569年)。然而,关于永乐十九年的大阅活动,史书中并未提及。

根据史料记载,明成祖在出征蒙古前举行了一次大规模的军事检阅,这件事发生在永乐八年。金幼孜在其著作《北征录》中详细描述了当时的场景:皇帝亲临阅兵场,六军列队布阵,队伍绵延数十里。现场军容整齐,旗帜鲜明,兵器排列有序,骑兵列队整齐,战鼓声震天动地。然而,这段记载在时间和具体细节上与其他史料存在不一致之处。

图展示了明朝第三位皇帝朱棣发起的五次北征行动。这些军事行动主要针对蒙古各部,目的是巩固明朝北部边疆的防御。朱棣在位期间,多次亲自率军北上,与蒙古势力展开激烈对抗。通过这些战役,明朝在一定程度上遏制了蒙古的威胁,维护了北方的安全。这些军事行动也体现了朱棣作为皇帝的强势作风,以及他对国家安全的重视。五次北伐的路线和战略部署,反映了当时明朝与蒙古之间的军事态势和地缘政治格局。

关于永乐大阅兵的传闻究竟是怎么传开的?这个说法其实并没有确凿的历史依据。根据史料记载,明成祖朱棣在位期间确实进行过多次军事演练,但所谓的“永乐大阅兵”却不见于正史。这种说法可能源于后人对朱棣军事成就的夸大。朱棣在位时,明朝国力强盛,军事力量也颇为强大,尤其是他五次亲征蒙古,展现了明朝的军事实力。后人可能将这些军事行动与阅兵仪式混为一谈,从而产生了“永乐大阅兵”的说法。此外,明朝后期的一些文人笔记和野史中也有类似的描述,但这些内容大多缺乏严谨的考证,可信度不高。因此,所谓“永乐大阅兵”更像是一种后人附会,而非真实的历史事件。

《中西交通史料汇编》中的《沙哈鲁遣使中国记》提到,永乐帝举行了一场声势浩大的阅兵仪式,令各国使节深感震撼。然而,关于阅兵吓退帖木儿大军的说法并不属实。实际情况是,帖木儿在东征途中病逝,威胁随之消失。此后,前往中原的多为西亚商人,而明朝派往帖木儿帝国的使节却遭到了公开羞辱……

明成祖在位期间,尽管多次亲自率军征讨蒙古,并派遣郑和远航至西洋,同时出兵越南,但明朝与中亚和西亚地区始终未能建立稳固的外交关系。无论是新兴的帖木儿帝国,还是统治埃及的马穆鲁克王朝,明朝都未能与之有效互动。因此,明朝在面对西方世界时,更多处于被动和孤立的状态。此外,当时西方国家已经开始在火器和技术上进行革新,尽管明朝通过大阅兵展示了自身的军事力量,但面对装备了西方先进武器的穆斯林战士,这些展示是否足以震慑对方,仍然是个未知数。

15世纪的欧洲已经发展出多种火器,包括多管火铳、火炮以及后膛装填的佛郎机。然而,这些武器在欧洲逐渐被淘汰,到了17世纪初,明朝却仍然大量使用这些过时的火器。这表明明朝在军事技术更新上相对滞后,未能跟上欧洲的武器发展步伐。

历史真相往往深藏不露,等待后人去揭示。有关永乐帝通过大规模阅兵来震慑外邦的说法,完全是毫无根据的传闻。虽然增强民族自信是必要的,但这类不实之词并不能作为可靠的依据。