2023年3月21日的台北深夜,S妈手机屏幕在黑暗中持续闪烁的47分钟,意外撕开了华语娱乐圈最荒诞的真人秀帷幕。这场持续三年仍未落幕的明星离婚连续剧,早已超越普通家庭纠纷范畴,成为映射当代社会心理的棱镜。当我们在热搜里追逐每个狗血反转时,是否意识到自己早已成为这场全民窥视狂欢的共谋者?

汪小菲深夜咆哮电话录音泄露的次日,某短视频平台相关话题播放量突破3.2亿次。这串冰冷数字背后,藏着令人细思极恐的传播逻辑——中国网络视听节目服务协会2023年报告显示,娱乐八卦类短视频平均停留时长是知识类内容的3.8倍。某MCN机构创始人私下透露:"明星家事类内容转化率堪比双十一大促,广告主现在点名要'汪S'系列定制广告位。"

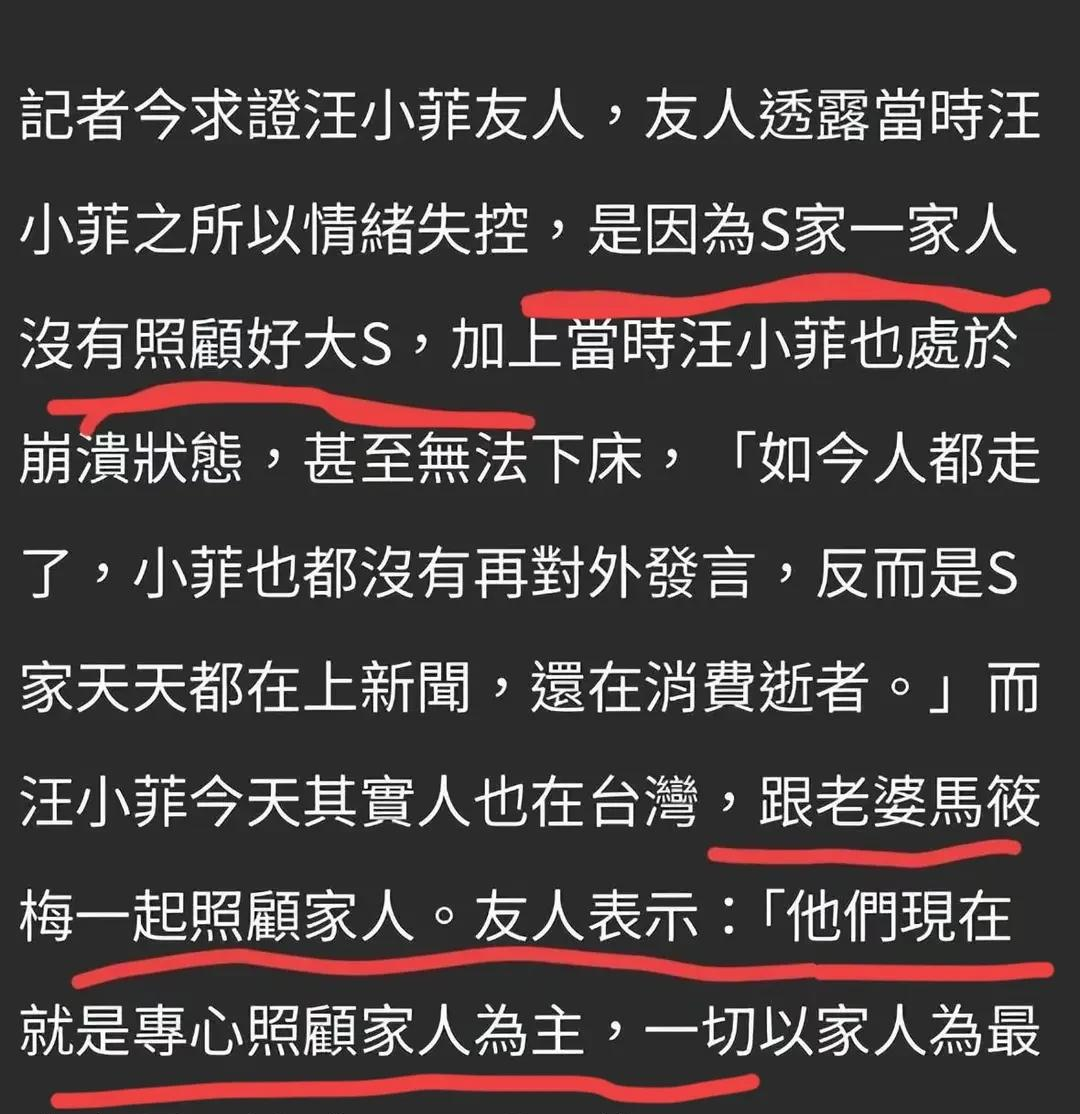

在这场精心编排的舆论战中,每个当事人都深谙新媒体时代的生存法则。S妈接受采访时眼眶泛红的特写镜头,汪小菲友人"无意间"流出的聊天记录截屏,狗仔葛斯齐适时抛出的750万索赔猛料,构成环环相扣的叙事陷阱。就像Netflix热播剧《虚构安娜》的现实版,每个角色都在争夺故事的话语权,而观众在真假难辨的碎片信息中乐此不疲地玩着拼图游戏。

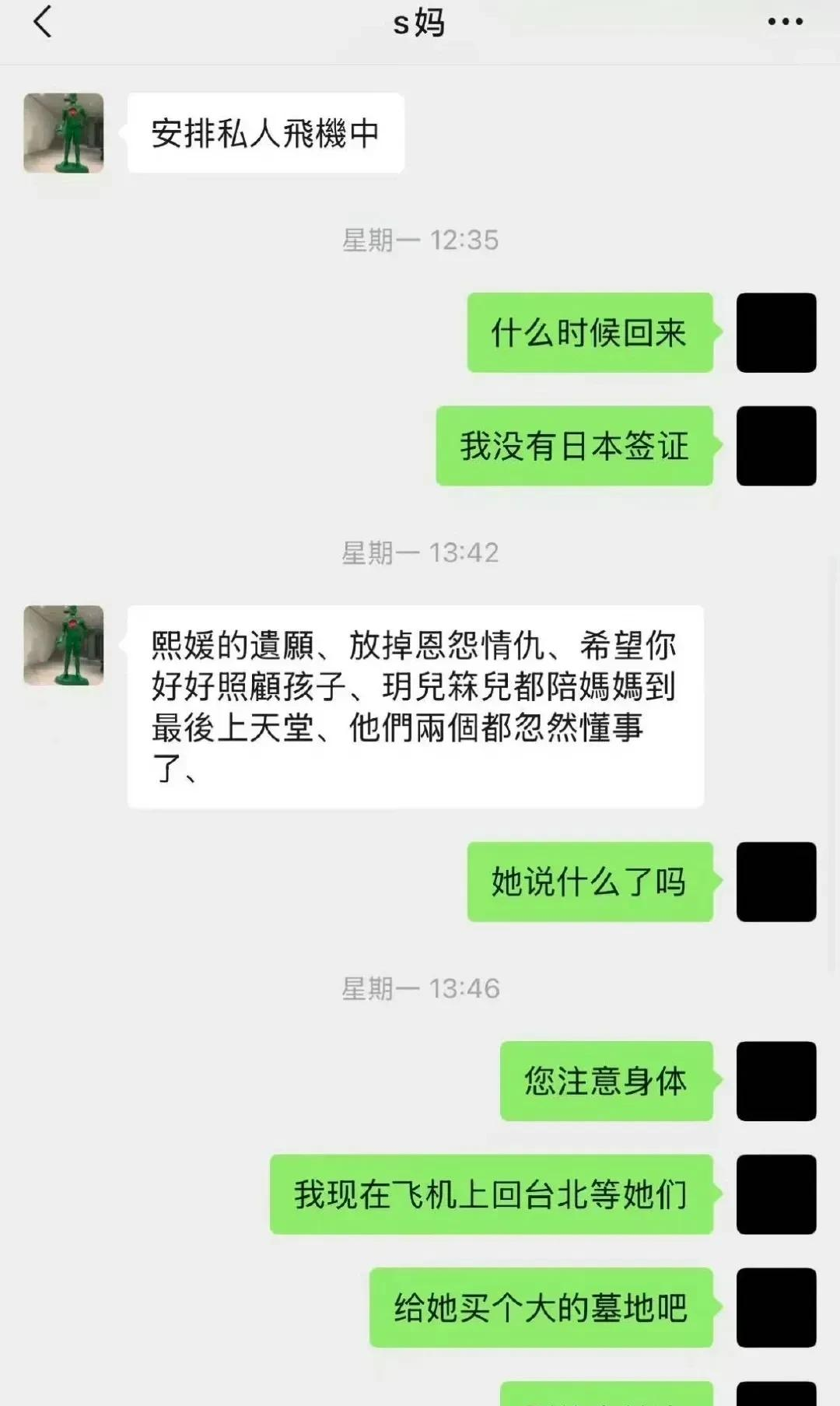

最近曝光的S妈与汪小菲对话截图中,那句"希望给大S买块大的墓地"的表述,意外掀起关于"数字化身后事"的讨论。殡葬行业分析师指出,2023年中国虚拟墓地市场规模预计突破20亿元,某科技公司推出的"元宇宙追思馆"服务,允许用户上传逝者AI数字人进行互动。当传统伦理遭遇科技颠覆,这场明星家事俨然成为社会观念转型的试验场。

在台北某心理咨询机构公布的案例中,32%的来访者坦言会将自己代入明星婚变事件。这种奇特的共情现象,在心理学上被称为"替代性创伤体验"。就像观看沉浸式话剧的观众,人们通过点评汪小菲的暴躁、分析S妈的心机、揣测具俊晔的沉默,完成对自身情感困境的隐秘疗愈。

更值得玩味的是经济纠葛背后的代际认知鸿沟。70后观众震惊于"前岳母向前女婿索要巨款"的操作,00后网友却在弹幕刷着"亲情明码标价没毛病"。这种价值观碰撞在《2023中国家庭财富报告》中得到印证:18-25岁群体中,43%认为家庭成员间经济往来应签订正式协议,比五年前增长27个百分点。

当我们在微博热搜见证S妈从"慈祥岳母"到"心机婆婆"的形象崩塌时,某社交平台算法工程师透露:该事件相关话题的语义分析显示,"虚伪"、"算计"等负面词汇出现频率每周递增15%。这种集体认知的渐变,恰似英国作家阿兰·德波顿笔下的"身份焦虑"——我们通过审判他人来确认自己的道德坐标。

某数据安全公司的监测显示,汪小菲相关词条的搜索峰值总出现在凌晨1-3点。这个本该属于私人情感疗伤的深夜时段,如今变成千万网民的集体窥视时间窗。就像古希腊剧场里的歌队,我们举着智能手机代替了戏剧面具,在虚拟看台上对现实剧情指指点点。

具俊晔的沉默反而成为这场闹剧中最具现代性的注脚。这位现任丈夫的社交账号更新停留在半年前,与S家频繁的媒体曝光形成强烈反差。这种"不在场的存在"恰似让·鲍德里亚所说的"拟像社会"缩影——越是缺席的角色,越能在舆论场中衍生出无数解读版本。

当葛斯齐曝光的对话截图在各大社群平台病毒式传播时,很少有人注意到右下角的水印经过17次转发已模糊难辨。真相在数字化传播中不断熵增的过程,完美诠释了凯文·凯利预言的"技术元素"失控——我们亲手制造的信息怪兽,正在反噬人类的判断力。

结语在这场持续1095天的明星伦理剧里,每个转发按钮都是观众亲手搭建的窥视孔。当我们为750万索赔金额咋舌时,某直播平台正以"汪S事件"为背景开发互动剧本杀;当我们争论墓地该买多大时,人工智能公司已开始训练相关话题的对话模型。或许终有一天,这些真实人物的恩怨情仇会化作数据尘埃,而我们在数字废墟中留下的点赞痕迹,将成为数字人类学家研究21世纪集体心理的化石标本。

此刻滑动屏幕的你,是否也在无意识间参与了这场大型社会实验?当下一轮热搜来袭时,我们能否在点击转发前多停留三秒,想想那些被流量异化的真实人生?毕竟,在吃瓜群众看不见的幕后,所有戏剧化的标签之下,都藏着拒绝被简化为热搜词条的血肉之躯。