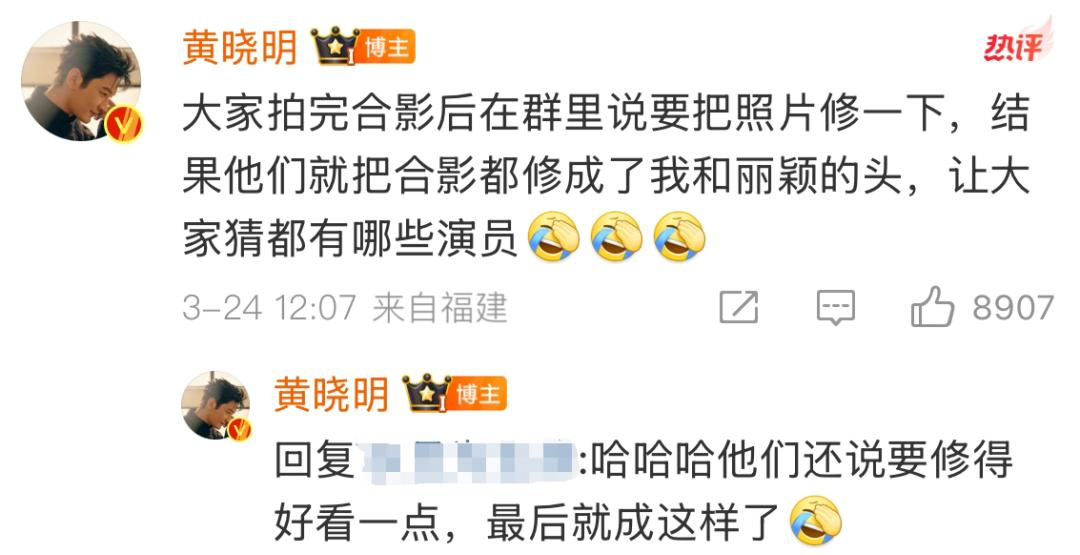

2024年3月24日,黄晓明微博发布的"全员晓明丽颖"剧组合影,犹如投入社交网络的深水炸弹。这张被网友戏称为"黄晓明赵丽颖版消消乐"的魔幻照片,让15位演员在AI技术加持下完成集体"变身"——男演员全员化身不同造型的黄晓明,女演员则批量复刻赵丽颖的经典造型。这种突破常规的剧组整活行为,在短短6小时内就收割了2.3亿阅读量,相关话题下涌现出15万+原创段子。

这种看似荒诞的营销手法,实则暗藏玄机。根据清华大学新媒体研究中心2023年发布的《AI换脸技术传播效果白皮书》,使用明星面孔的AI换脸内容,用户参与度比普通内容高出417%。剧组的这次创意实践,正是精准击中了社交传播的"爽点"——既满足粉丝对偶像的视觉渴望,又通过全民找不同的游戏化设计激发参与热情。

在微博评论区,网友自发开启"大家来找茬"模式。有人通过衣领褶皱判断真身,有人研究光影细节识别本尊,更有机智的网友为每个"晓明"和"丽颖"创造角色设定。这种用户自发的二次创作,使得剧集《造城者》未播先热,百度指数飙升380%。正如传播学者麦克卢汉所言:"媒介即信息",当技术手段本身成为传播内容,就创造了全新的互动维度。

这场AI换脸狂欢背后,折射出移动互联网时代粉丝文化的深层变革。传统饭圈生态中,明星与粉丝是单向的崇拜关系,而如今的技术赋权正在重塑这种权力结构。据艾媒咨询数据显示,2023年参与过AI换脸创作的粉丝群体占比已达37.2%,Z世代更倾向于通过技术手段实现"平等对话"。

在《造城者》案例中,剧组没有采用常见的九宫格剧照宣传,而是将创作主动权部分让渡给观众。这种"不完美"的AI换脸作品,就像预留彩蛋的游戏场景,邀请用户共同完成传播闭环。北京大学数字人文研究中心的最新研究发现,具有参与门槛(如找不同、猜谜)的营销内容,用户留存率比直接展示型内容高出2.8倍。

这种转变在影视营销领域引发连锁反应。2024年春节档电影《热辣滚烫》就曾发起"AI换脸贾玲"挑战赛,吸引120万网友参与创作,相关视频播放量突破50亿次。当技术工具将观众从被动接收者转变为内容共创者,传统的宣发逻辑正在被彻底改写。正如网友"绝版小饼干"的锐评:"这届剧组深谙互联网生存法则——与其精心修饰,不如暴露破绽让人找乐。"

虚实交织的娱乐新景观:技术狂欢背后的冷思考在这场全民玩梗的狂欢背后,一组数据值得关注:中国人工智能产业发展联盟数据显示,2023年影视行业AI技术应用市场规模已达47.8亿元,其中换脸技术占比31%。但伴随技术普及,伦理争议也如影随形。《造城者》剧组在发布换脸合影时,特意标注"娱乐效果,请勿模仿"的声明,正是对潜在风险的主动防范。

值得警惕的是,斯坦福大学2023年的一项研究显示,63%的受访者无法准确识别经过专业处理的AI换脸内容。当深度伪造技术突破"娱乐"边界,可能衍生出肖像权纠纷、虚假信息传播等隐患。欧盟已出台《人工智能法案》,对深度合成内容实施分级管控,而我国在相关领域的立法进程也亟待加速。

但若因此否定技术创新,无异于因噎废食。上海戏剧学院数字媒体专业教授李锐指出:"关键在于建立技术应用的'交通规则'。《造城者》案例的可贵之处,在于将技术奇观转化为正向互动,既保持了娱乐性,又通过剧组集体创作的形式规避了伦理风险。"这种创新实践,为行业提供了"技术向善"的参考样本。

结语:当影视遇见AI,我们究竟在期待什么?回望这场始于剧组合影的社交狂欢,我们看到的不仅是技术赋能的营销创新,更是整个文娱产业与数字文明碰撞出的璀璨火花。据猫眼专业版数据显示,《造城者》预告片发布72小时后,观众期待值飙升至94.2%,创下近三年现实题材剧集最高纪录。这印证了一个核心事实:技术只是载体,真正打动观众的,永远是那份对优质内容的永恒渴望。

站在AI技术重构娱乐生态的临界点,每个从业者都需要思考:如何在技术创新与人文关怀之间找到平衡点?如何将转瞬即逝的流量狂欢转化为持久的文化价值?《造城者》剧组用一张AI换脸合影给出的答案或许稚嫩,却为我们指明方向——当技术成为连接创作者与观众的桥梁,当每个普通人都能参与内容生产,这才是数字时代最动人的文化图景。

此刻,不妨问问自己:当下次打开视频平台时,你更期待看到完美无瑕的AI生成剧集,还是留有"人工痕迹"的真实创作?这个问题的答案,或许将决定未来十年影视行业的进化方向。