王师傅抽烟已有三十余年,最近却开始尝试市面上流行的“新品”:电子烟、茶烟和细杆烟。他说:“反正又没焦油,又是植物提取,感觉对身体没那么伤。”可一次体检,医生却严肃地告诉他:这三款“高端香烟”早已被专业机构列入健康风险黑名单,它们昂贵的外衣下,隐藏着更大的身体隐患。

现状:高价“替代品”风靡烟民圈

电子烟

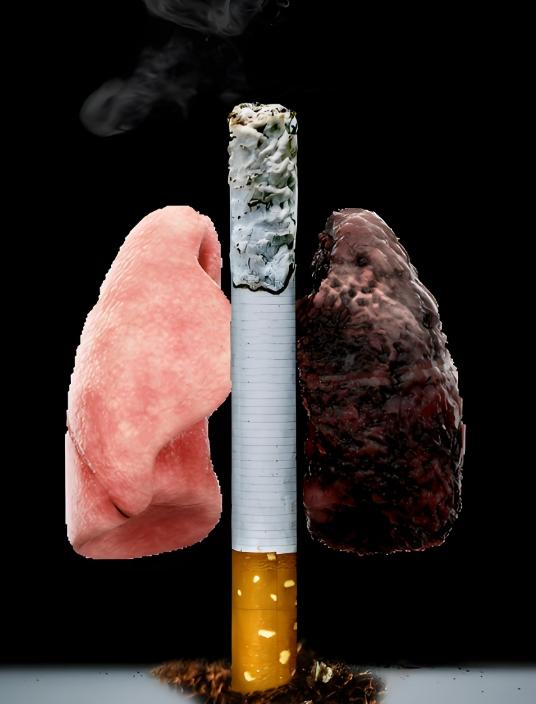

电子烟以“无焦油”“低危害”自居,不少老烟民因其小巧便携、口感可调,愿意花上几百甚至上千元一套。但研究发现,电子烟烟油中含有尼古丁、丙二醇、甘油等多种有毒化学物质,高温加热后还会释放甲醛、乙醛等致癌物,长期吸入同样会损害心肺功能,诱发慢阻肺与心血管疾病。

茶烟

标榜“天然无尼古丁”“可替烟戒烟”的茶烟,多以茶叶、菊花、薄荷为原料,号称吸入的是健康茶多酚。实际上,多份检测报告显示,部分茶烟的焦油含量高达14.41毫克/支,已超出国家烟草专卖局11毫克的市场准入上限;茶烟燃烧后产生的PM2.5和一氧化碳等有害物质仍与普通卷烟不相上下,长期吸入同样会加重支气管炎、肺气肿等疾患风险。

细杆烟

细杆(细支)香烟以“纤细”“低焦油”自诩,价格通常比普通香烟高出30%以上。可密闭环境实验显示,细支烟的PM2.5浓度可达60.8 μg/m³,而普通香烟反而为58.9 μg/m³;且因烟丝量少,不少烟民会不自觉加大吸食频次,形成“补偿性吸烟”——摄入的焦油与尼古丁反而更多。

成因:营销“烟雾弹”与心理误区交织

虚假宣传迷雾:厂家常用“零焦油”“天然植物”“无尼古丁”等词语吸引眼球,却在包装或广告中淡化实际危害,监管盲区让这些“新型烟草制品”得以趁虚而入。

侥幸心理作祟:许多老烟民多年吸烟无大碍,便误以为转向新品就可“减轻伤害”,殊不知烟草危害是慢性累积,一旦成瘾,任何含燃烧物质的“烟”都在侵蚀健康。

“以毒攻毒”谬论:有人认为电子烟可帮助戒烟、茶烟可防三高、细支烟可减焦油,结果成了更昂贵的“智商税”,身心负担并未减轻,反而因成本更高而愈陷愈深。

对策:甄别真相,科学远离危害

看清产品成分

购买时务必查看标签:焦油、烟碱含量、配料表,凡未标注或标注不全的“新型烟草制品”都应敬而远之。

优化戒烟策略

逐步减量:从控制单日支数做起,减少尼古丁摄入带来的不适。

替代疗法:可在医生指导下选用尼古丁贴片、口香糖等替代品,减轻戒断反应。

行为干预:寻找转移注意力的健康嗜好,如深呼吸、运动、喝水或咀嚼无糖口香糖。

寻求专业支持

多数城市设有戒烟门诊或热线(如国家卫健委“12320”健康热线),专业人员能提供心理辅导和药物干预,提升戒烟成功率。

营造无烟环境

家庭与工作场所应共同制定无烟规则,减少二手烟和三手烟的伤害,也帮助自己和亲友共同远离烟草。

回到开头,王师傅如今回想:高端香烟虽贵,却一点也“养生”不起来。健康不是花大钱买的“新式包装”,而是从“拒吸”为本,从每一次放下那支烟开始。戒烟虽难,但一步一脚印,才能换来肺部重生、心血管“回春”、身心轻松。老烟民们,请相信:最昂贵的香烟,不如从此刻起“零烟”最有价值。健康,一定会感谢做出正确选择的你。