在晚清的历史上,各行各业涌现出了一大批杰出的人物。这本身就是一个不可思议的奇怪现象。一方面是大清风雨飘摇,死气沉沉,行将就木;另一方面却是人才辈出,在各行各业出现了一大批后来名动史册的人物。

站在那样的历史风口,一个人即使个人品行再高洁,为官再清廉,为当地百姓做过再多的好事,但是一旦踏错了历史的轨道,在历史上也可能臭名远扬,历史记不住曾经做过的好事,而是记住了做过的最坏的一件事。

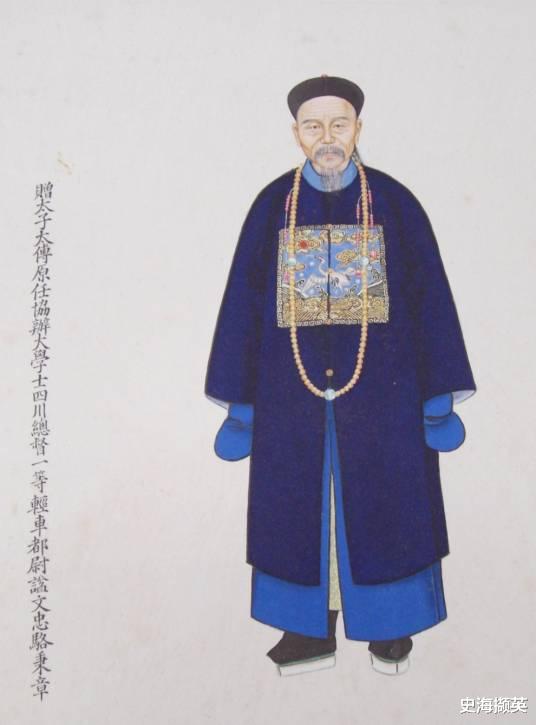

骆秉章(1793年4月27日——1867年12月12日)可能就是历史上这样一位有巨大争议的人物。如果他在同治二年(1863年)死去,他在后世的历史评价中一定不会比胡林翼、沈葆桢、彭玉麟等人低。

其实在同治二年(1863年)以后,他也仅仅再活了4年。但是,正是这4年的人生让骆秉章在后世的历史上却成了声名狼藉的反派人物。

骆秉章是谁?他真是唐代诗人骆宾王的后裔吗?他是如何步入晚清政坛的?“骆秉章,原名俊,以字行,改字籥门,广东花县人。”乾隆五十八年三月十二日(1793年4月27日)出生于广东广州府花县华岭村,即今天广州市花都区炭步镇华岭村,祖籍浙江义乌。他是晚清八大中兴名臣之一,杰出的政治家、军事家、战略家和书法家,也是湘军统帅“四巨头”之一。在某种程度上讲,他还是民族英雄左宗棠的伯乐。

骆宾王

首先考证一下,骆秉章倒底是不是初唐大诗人骆宾王的嫡系后裔呢?

骆宾王是初唐四杰之一,婺州义乌,即今浙江义乌人。

骆宾王有三个儿子,在其后人骆氏中后来有两支迁入了广东,即为骆氏入粤始祖。一支是在唐朝末年由浙江义乌县骆家塘迁入广东南海郡乌石岗的骆道德;另一支是由明朝江西长宁迁入广东龙川县的骆子昌。

骆道德迁入广东南海郡后,在乌石岗近三百年,繁衍族人近200人后由乌石岗迁至水坑村。骆氏族人搬迁到水坑村后逐步成为当地的大户人家,水坑村原钱姓、王姓大户后来逐步走向没落,骆姓倒成了水坑村的主导力量,水坑村于是被改名为了骆村。

骆秉章就是骆道德迁粤乌石岗的这一支后人。骆秉章在《花峰骆氏谱序》中也明确指出了自己系骆道德公的后代。因此,骆秉章系唐代大诗人骆宾王嫡系后裔是无疑的。

骆秉章虽系名门之后,但毕竟年代太过久远了。

道光十二年(1832年),骆秉章考中进士,由此开始步入政坛,后官至湖南巡抚,四川总督等要职,又是湘军创始统帅之一,在晚清政治舞台上无比显赫。

骆俊

虽然骆秉章系名门之后,乌石岗骆氏大户人家,其实他的童年少年却十分坎坷,生活上很是辛酸。

骆秉章的祖父早逝,其祖母迫不得已带着儿子骆成斋改嫁到南海(即今佛山市)。骆成斋成家后生下了骆俊。骆俊自小读书聪慧,记忆力超强,在17岁左右时参加南海县试考中了第一名,结果被别人举报说骆俊不是南海人而取消了成绩,秀才的资格自然被撸掉了。无奈,骆俊只得回到花县骆村落户,准备来年再考。可是,骆村族长以骆俊不是在本村出生而加以拒绝,于是他落户原籍乌石岗骆村的愿望也落空了。

在骆俊走投无路之际,邻村华岭村骆氏主事骆秉行向骆俊伸出了援助之手,收了骆俊为弟弟。骆俊也因此将名字改为骆秉章。

这件事对骆秉章一生都留下了心理上的创伤。

只因祖母带着骆成斋改嫁去了南海,他这个骆宾王正宗嫡系后人竟然回不了原籍乌石岗的骆村。这也是骆秉章成名之后从不回骆村,即使死后也不愿归葬故地乌石岗骆村,而是选择安葬在了南海县的原因。

次年骆秉章再次县考乡试中以第三名考中秀才。八年后,他又在会试中一举考中举人,这一年骆秉章27岁。

考中举人后,驼村族人都前来祝贺,早已见惯世态炎凉的骆秉章拒绝了他们的祝贺,而是在华岭村举行了庆贺答谢宴。

清朝科举示意图

考中举人,在清朝还没有获得进阶仕途官场的资格,如果考不中进士,那么以举人之身进入官场,那就要看运气了。在清一朝,进士并不好考,会试每三年一次,偶尔也有特恩科。大清一朝268年,共开科取士了112科,总共考中进士的才26846人。康熙末期中国人口便达到了1.5亿,至道光时期,中国人口已经进入了4亿门槛,相对于当时中国人口基数,进士是极少极少的,大概每科在会考中进士者不过300人上下。当时的大清有18个行省,300人平均至每个省份,进士人数不足20人。当然了,依据文化水平,有的省份名额要多点,有的会少些。但是,总体而言,考中进士是超级难。

尽管骆秉章也是那个时代“学霸”级别的考生,但是他还是考了三次,直到道光十二年(1832年)他才考中了进士。这一年,骆秉章39岁。

考中了进士并不等于今后仕途畅通无阻了,它只是进入仕途的一张门票。在大清一朝,要进入官场仕途的保险区,那还需要过一关,即在由皇帝主考的殿试中进入甲等进入国史编修馆,俗称“点翰林”。

骆俊

幸运的是骆秉章在由道光皇帝亲自主持的殿试中获得二甲第27名,钦点翰林院庶吉士,负责编修国史。这为他日后的仕途打下了坚实的基础,也好日后做封疆大吏、位极人臣铺平了道路。

在大清官场上,一个没有背景的布衣进士要进入皇帝视野还是十分难的。只有进入了皇帝视野,一个人的仕途才会一片光明灿烂。那么,骆秉章这个“三无”(无背景、无关系、无钱财)布衣进士是如何进入道光皇帝的视野的呢?

十年小京官,由一事因祸得福,声誉鹊起,一下子进入了道光帝的视野大清一朝268年,进入道光帝时期,所谓的“康乾盛世”在经过嘉庆一朝后,早已不是昔日的样子。外部有列强虎视眈眈,内部民生凋敝,国库亏空严重,朝廷中连边防海防的军饷往往也不能按数及时划拨。

更要命的是,朝廷户部的一帮老爷们把国家银库的银子当成了自家的小金库,不仅挪用、私自借用,还偷运出去放在私人钱庄去吃利息。这使得户部银库的短缺亏空银两长期多达好几百万两之多,最多时一度达到了千万之巨。道光时期,朝廷的年财政收入不过才4000万左右,这“长脚不见”了的银子竟然占到了四分之一。

道光帝十分震怒,在道光二十年(1840年)命骆秉章稽查此事。

此前,已经在小京官的职位上干了10年的骆秉章,没料到自己一受到皇上的指令办差,竟然是这么一个大案。

黄带子、红带子

这个案件牵扯面极大,关系盘根错节,涉及到不少红带子、黄带子的皇亲国戚,牵一发而动全身,弄不好骆秉章的小命也会搭进去。

当时的户部职掌全国田地、户籍、赋税、俸饷等事务,其下银库是贮藏各地解送京师税银所在地,存在许多非法敛财的“门路”。此前在此任职之人,往往彼此心照不宣、欺上瞒下、沆瀣一气,导致银库长期亏空,帐实不符。要想查清这历年累积的沉疴烂帐,谈何容易。可以说,这个案子是一个实打实的火药库,弄不好会把自己炸得粉身碎骨。

然而,世上一切的危机、危险,对于想干大事、想成大事的人眼中,往往也是巨大的机会。唯有平庸之人才会望而生畏,先自己败下阵来。骆秉章的性格是天生办大事之人的那一种,并且他也的确是能办事之人,善办事之人。“迁御史,稽察银库,卻陋规,严检阅。吏不便其所为,欲齮龁去之,会发其奸,不得逞。”

由此,骆秉章因祸得福,成功化解了一场危机,不仅毫发无损,反而被留在了皇帝的身边任侍讲学士,成功进入了天子的视野。

骆秉章前后在京师做朝官16年,没有任什么大官,都是五品以下的小京官。然而,他却有一个职位是许多二品大员也不曾有过的经历,那就是侍讲学士。

骆俊

侍讲学士官阶不算高,不过从四品,但是地位十分显赫,也很荣耀。由于常在皇帝的身边陪侍讲学咨询答疑,故有朝野帝师之尊,从而蜚声士林,拥有极高的人望。这一经历,后来也成了骆秉章的一大特殊资历与仕途的护身符。道光帝驾崩后,上位的咸丰帝和此后的同治帝对这位先帝之师都尊敬有加、礼遇甚隆。

不久,骆秉章被派往下面出任地方长官。

道光二十八年(1848年),骆秉章以地方性主官之一的身份出任湖北按察使。不久又调云南迁任贵州布政使。清朝布政使是地方一省的二把手,地位仅次巡抚,可以说成清朝地方一省的“省长”。

道光二十九年(1849年)底,道光帝大渐。

爱新觉罗・奕詝

此时的大清,全国已陷入严重的危机,广西金田的洪秀全主导的拜上帝会组织愈演愈烈,如星星之火已有燎原之势。忧心如焚的道光帝将大位密储传于第四子爱新觉罗・奕詝后,于道光三十年正月十四日(1850年2月25日)便撒手人寰。

接手大位后的咸丰帝马上将骆秉章调离云南,令其出任湖南巡抚一职。自此,骆秉章成为大清封疆大吏,成为一省最最军政长官,开启了自己一生最为出彩的仕途岁月。这一年,骆秉章53岁。

主政湖南十年,内清湖南,外援五省,创办湘军,泽被三湘大地骆秉章属于大器晚成之人,成一省最高军政首脑时,已是半百开外的人了。然而纵观其一生,他的功业基本上都建立在此后的二十年,人生中最大的败笔也是这二十年中写就的。

这二十年中骆秉章为自己的人生赢得了四顶桂冠:晚清杰出的政治家、军事家、战略家、中兴名臣。尤其是军事家的称号,在大清历史268年中,只有很少的几个人拥有这顶桂冠。

他这四顶桂冠名符其实吗?答案是肯定的。

骆秉章上任湖南巡抚的道路并不顺利,到湖南才不到半年,他便遭到了满清权贵的弹劾而被罢官。

金田起义

道光三十年十二月十日(1851年1月11日),洪秀全纠集了2万多人,在广西金田镇犀牛岭誓师起义,正式向大清宣战。

太平天国军队一路北上,势如破竹,清廷各路官兵一败再败。各地的紧急求援奏报如雪片一样飞到京师。咸丰帝急命湖广总督程矞采紧急驰防湖南,同时命大学士赛尚阿领兵万人驰赴广西镇压太平军。

赛尚阿平日飞扬跋扈,在途经湖南时竟以湖南省供给接应不周,借口湖南抚藩荒废政事、消积战事为由密参了骆秉章一本。新上任的咸丰皇帝正处在焦头烂额之际,盛怒之下不辩明理,下旨罢免了骆秉章。

巡抚之位屁股还没坐热,骆秉章便被人暗箭射倒,丢了巡抚大印。湖南巡抚由谁接替呢?咸丰帝想到了云贵总督兼云南巡抚的张亮基。张亮基比骆秉章小14岁,嘉庆十二年(1807年)生,江苏人。林则徐生前曾多次密折举荐过此人,也是个有大才之人。

可是张亮基因为云南的兵事是开战是和议与新任云南巡抚徐之铭发生分歧,一时根本无法北上入湘。此时还待在湖南长沙等待交接工作的骆秉章,自然等不来张亮基了。但是,无人接替巡抚之位,骆秉章也不能私自回京一走了之。

然而,一路攻城掠地的太平军却不需要等,他们很快越过广西边境进入湖南境内。

人们常说:在其位谋其政,不在其位不谋其政。这句话对普通人来说,也许是对的。但是,对于有大才者的非凡之人来说,则未必。普通之才与杰出之才是有分水岭的。

骆秉章作为军事家的才华这时便显露出来了,他不顾自己是“待罪之身”,在等人来接替的这几个月又干成了几件大事。

当时的长沙城墙已经破败不堪,有多处城垛早已塌方了。为了抵抗太平军攻入长沙城内,骆秉章自己捐出白银万两,又设法募捐了一些,花费了2个月左右将城垛一一修复,又亲自布防长沙城防。当太平军攻到长沙时,正好长沙城墙全部修复。骆秉章率清军抵抗住了太平军的多次进攻,西王萧朝贵被炮弹击中死于长沙。“先议修长沙城,甫毕工,而贼由醴陵突犯长沙。秉章婴城固守,悍贼萧朝贵预诇城坏,故以轻军来袭,未得逞,寻毙于炮。”

长沙久攻不下,太平军又损兵折将,只得退出长沙,绕道北上攻打湖北武昌。骆秉章也因守城有功,免于处分被朝廷重新起用,在短暂署理湖北巡抚后,重新回到长沙任湖南巡抚。

回到长沙后,他认识到战胜太平军,靠大清八旗兵是没有希望的,因此大力支持曾国藩办团练,组建湘军。同时,改革地方税制,极大调动了农民的积极性,推动了地方生产力的发展。他聘请左宗棠、刘蓉等人,大胆启用了一大批人,后来有不少人都成了晚清政治舞台上的中流砥柱。可以说,后来曾国藩、左宗棠、胡林翼、刘蓉等人的崛起与他有直接的关系。

曾子城

骆秉章是那个时代少有的具有长远军事战略眼光的人。他在消灭湖南境内的太平军后,并没有沾沾自喜安心于自己的“一亩三分地”,而是出钱出力,尽力支持曾国藩、胡林翼、江忠源、罗泽南、左宗棠等人带兵出省作战。在钱粮上,他以一省之力支援湖南周边五省,从不袖手旁观湖南境外的战事。

骆秉章因为治理有方又长于军事,他在湖南巡之位上干了10年才被朝廷调往四川。

在四川的七年中,是骆秉章在军事上最辉煌的时期,也留下了后世不可原谅的人生污点。

骆秉章带兵入川,出任四川总督,在大渡河诱捕石达开并将其残忍杀害咸丰六年(1856年),太平天国发生“天京事变”,内部出现了自金田起兵以来最大的一次分裂。

石达开自带一路人马,约10万大军开始战略转移,经湖南、广西、贵州,在经过无数苦战后,于同治元年(1862年)2月进入四川境内。

在这里石达开又碰上了他的老对手骆秉章。

咸丰十年(1860年)六月,朝廷因四川内乱兵事不断,已将骆秉章调往了四川出任总督,去时骆秉章从湖南带去了一万湘军。

石达开

石达开一进入四川,便遭到骆秉章布防的湘军围追堵截。

由于一路转战,太平军早已疲惫不堪,从出发时的10万人马只剩下了不到3万,并且后勤补给十分艰难。

同治二年(1863年)5月上旬,石达开率领余部从云南昭通米粮坎抢渡金沙江后,强行进入四川宁远府境内。

石达开此行主要是抢点粮食补充后勤,准备稍作休整后一举攻克成都。

要进入成都,石达开必须抢先渡过大渡河。然而,精通军事兵法的骆秉章早已在大渡河各渡河口布下了重兵,并且提前买通了当地土司千户王应元和岭承恩等人,让他们带领两支部队截断石达开北上各路口。当石达开率部绕山间小道到达大渡河的安顺场时,大渡河河水暴涨,河水一下上蹿了约十米之多,大军无法渡河。

5月21日,石达开精选5000精兵强行伐竹渡河,当强渡士兵到达河中心时,遭到清军炮火的猛烈进攻,加之水势凶猛,5000人的精锐部队,全军覆没,几乎无一人生还。渡河受阻后,石达开被迫西进,意图选渡口再渡大渡河。西进中,太平军的粮草被清军袭击,几乎焚烧殆尽。由此,石达开所剩6000多人马陷入绝境。

为了挽救这6000多人的生命,石达开派人给骆秉章送去降书,表示愿以一己之死换得清军不杀这6000多将士的生命,将他们就地遣散。骆秉章表示同意,决不杀害投降的士卒。当石达开携幼子石定忠前往敌营后,被清军押往了成都。骆秉章不顾此前承诺,将石达开余部约200军官杀害后,又把其2000亲兵杀害了,就地遣散的太平军人只有4000余人。6月27日,石达开被公审之后押往刑场被处以了清朝惨无人道的磔刑——凌迟处死。“石达开见川中兵事方殷,屡由黔、楚窥伺来犯。是年春,陷石柱,扑涪州,为刘岳昭军所阻,窜黔境。寻又入叙永,攻江安,陷长宁,分扰珙、高、庆符,刘岳昭、曾传理等击败之。退滇境,分窜筠连、高县,官军扼金沙江以守。贼谋三路入川,秉章调诸将及土司兵分防。二年正月,赖裕新自宁远犯冕宁,至越巂,为邛部土司岭承恩击毙。余贼散扰川西十余县,多为官军民团截杀,尽歼于平武山谷中。三月,石达开渡金沙江,为唐友耕等军所扼,由小径趋土司紫打地。大渡河水涨,官军伺半济击之,退扑松林、小河,又为土司王应元所扼。岭承恩夜袭破马鞍山贼营,断其粮道。复连扑两河,皆不得渡,粮尽,杀马采树叶而食。唐友耕等汉、土官兵合击,焚其巢,堕岩落水无数。余七八千人奔老鸦漩,复为土兵所阻。达开率一子及其党三人乞降,解散四千人,余党尽诛之。五月,槛送达开至成都,磔于市。”

石达开

石达开受刑之时,是公开的,围观者甚众。“就死之日,成都将军为崇实与骆文忠同坐督署大堂,司道以次合城文武咸在。石及两王跻堂,为设三拜垫于堂下。三人者皆跏趺坐垫上。其头巾及靴褂皆黄缎为之。惟石之头巾上,加绣五色花。两王则否。盖即章制之等威也。清制,将军位在总督之右,骆故让崇先问。崇语音低,不辩作何语。只见石昂头怒目视,崇顿气沮语塞。骆始言曰:‘石某今日就戮,为汝想,亦殊值得。计起事以来,蹂躏数省,我方封疆大吏,死汝手者三人。今以一死完结,抑何所恨?’石笑曰:‘是俗所谓成则为王,败则为寇。今生你杀我,安知来世我不杀汝耶?’遂就梆。石下阶,步略缓,两王仍左右侍立,且曰:‘仍主帅先行。’石始放步先行。是时先太守甫戳取来川,充成都保甲总局提调,所目睹也。”自始至终,石达开未出一声,面色凛然。观者无不叹息动容,称之曰“世间奇男子”。时任四川的布政使刘蓉有记日记的习惯,他在其当天的日记中写道:“枭桀坚强之气溢于颜面,而词句不卑不亢,不作摇尾乞怜语。临刑之际,神色怡然,是丑类之最悍者。”

历史上幸好有石达开的敌人对这一事件的记载,让后人看到了一位顶天立地的奇男子、伟男儿。

至此,中国历史上所有起义队伍中最完美的青年将领牺牲在了四川成都这块大地上。

同治六年十一月十七日(1867年12月12日),年逾古稀的骆秉章病逝于四川总督任上。朝廷下旨为其树碑立传,赞许其“公忠诚亮,清正勤明”,赐谥号“文忠”。谥号级别与林则徐同。

去世时,骆秉章家中只有“一布帐,簏存百金”,具体是800两官俸银票,银票装着的封笺上,部户的官印仍清晰可见。这就是一位做过二十年封疆大吏的全部产财。随身的箱笥中除官服外,其余衣服均是旧衫,仅存的一点银子也是朝廷发放的俸禄银。这在晚清政坛极为罕见,左宗棠也被称为清官,还留下了二万五千两存款,李鸿章的遗产更达到了四千万两白银的天文数字,而骆秉章只有八百两。

骆秉章官至封疆大吏、总督四川多年,属于大清一品大员,照说即使按正常的廉金俸禄也不致如此,何以如此清贫呢?根据骆府司掌会计之人所讲,骆秉章平日的廉俸所得,除了个人及家庭日常所需外,大多都用来周济穷困之人了。

骆俊

由于骆秉章一生不事私产,清廉为公,两袖清风,留下的积蓄很少,他后人在获得朝廷5000两赏银之后,才得以为其扶柩归乡,安葬于南海(即今佛山)。

清末《异辞录》中记载:“骆文忠公秉章督川时,蜀民见其摧陷廓清,用兵神速,谓为诸葛复生。其后双目失明,僚属来谒者,或以手扪其面目,或以耳听其声音,辄辨识为某人,与之谈论公事,百不失一。”此说固然有些传奇,但骆秉章抱病工作由此略见一斑。

骆秉章一生治蜀理湘,所留遗爱甚厚。据《清史稿・骆秉章传》记载,“川民感其削平寇乱,出于水火,乃其殁,巷苦罢市,遗爱之深,世与汉诸葛亮,唐韦皋并称”。

晚清学者周询所著的《蜀海丛谈》颇有史料价值。里面记载了几则关于骆秉章的事略。其中有一则中记述了骆秉章死后遗体运回家乡时的情境:“有人民千余,欲入署一哭,为材官所阻。翌日,乃相与在照壁下设一棚,上供公神位。棚下终日千百人头缠白布,叩拜于地。阖城人家,悉揭去红纸门联,易以白纸,上书哀恸之词。府县官惶然以为此与国讳无异,饬街首沿门劝告,始揭去白联,仍不复张红联以示哀。嗣奉旨赏银五千两治丧,乃获归。柩由水道回粤。舟行所经城镇,人士夹道罗拜,香烟千里不绝。至夔府时,舟忽滞于浅滩,绅民争去鞋袜,涉水扶舟,送入深处。”

湖南、四川人民感念骆秉章兴利除弊、保境安民于一方、救民于水火之中的功绩,纷纷自发为其建起宗祠,以纪念这位清官。

晚清爱国外交家薛福成对骆秉章也有过很高的评价,他说骆秉章“德器浑厚,神明廉静,推诚以待贤俊,亮直以事朝廷”。

骆俊

在骆秉章同时代与民国以前的相关文献中都对他评价较高,但是在进入二十世纪中叶后,骆秉章的历史形象就慢慢变得有些狼藉了。这其中最大的原因就是他杀害了农民起义领袖、太平天国杰出的将领石达开。

站在今天的历史观、世界观上,这的确是他一生的污点。但是研究历史,总不能脱离他所处的时代与社会背景。他能不能避免这一污点呢?很难,他在抓获石达开后,按他所处的阶级立场以及他所处的位置,把石达开放掉或设机故意让石达开逃跑掉,这可能吗?显然不可能。