资讯来自意大利;温 承 德 白石小院

达·芬奇的《最后的晚餐》

(Il Cenacolo )

达·芬奇的名作《最后的晚餐》画在圣母玛丽娅感恩修道院餐厅的北墙上。联合国教科文组织1980年将圣母玛丽娅感恩修道院和达·芬奇的《最后的晚餐》作为文化遗产列入《世界遗产名录》。

圣母玛丽娅感恩修道院( Convento di Santa Maria delle Grazie)始建于1463年,1492年由布拉曼特扩建,也是一座名建筑。修道院主要以红砖建成,它的祭坛圆穹十分高大,分内外两层,外部是一个多角形堂顶结构,内部则是圆穹,设计十分奇特,出自布拉曼特之手。圆顶结构设置了凉廊,由成双的白色小石柱支撑,还有大量其它装饰,使这座建筑显得结构复杂,富于变化,雄伟而又色彩协调。

圣母玛丽娅感恩修道院(米兰)

达·芬奇的《最后的晚餐》这幅杰作作于1495年到1498年,宽9米,高4.2米,被誉为“所有伟大画卷中的最佳珍品,欧洲艺术的拱顶之石”。作品取材于圣经《新约全书》马太福音第26章犹大出卖耶稣的故事。逾越节前,耶稣预知他的死期将临,在跟他的12门徒共进晚餐时说:“你们中间有一个人出卖了我。”

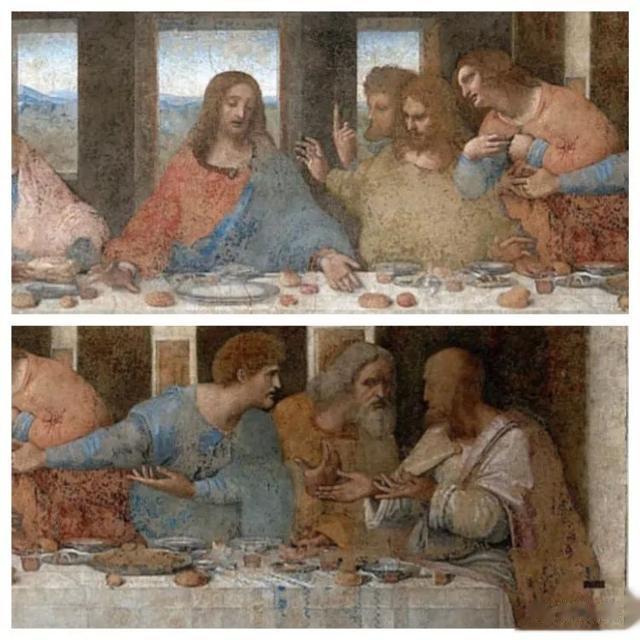

达·芬奇要表达的正是耶酥宣告这一晴天霹雳般的消息后一瞬间12门徒的内心震荡。画家抓住故事中最重要的情节,突出戏剧性冲突,因为这一消息如一石击水,掀起层层波澜,最能反映每个人物的性格:画面中央的耶稣沉入悲壮、无为的精神状态,12门徒各自内心顿时涌出复杂的心情,形成各种表情与动作,而且相互感染,有的从座位上跳起来,有的惊讶地伸出一个手指,像是在说“居然有人敢出卖耶稣?”有的惊异,有的忧怨,有的情绪激昂,似乎要与叛徒相拼……而叛徒犹大则因败行暴露而情绪紧张,他的身体稍向后倾,一只手紧紧抓着钱袋,露出抑制不住的惊恐。

达·芬奇自画像(1510—1515)

画面中十几个人的表情动作无一雷同,冲突明显,效果突出,观众不仅看到了十几个人的表情,而且似乎听到了他们七嘴八舌议论纷纷的声音。最后的晚餐是当时画家们经常描绘的题材,但达·芬奇的这一幅无疑最为精彩。画家通过这一故事展现美与丑、善与恶、正义与叛逆之间的斗争,反映人们的善良愿望和道德标准。画家为深化主题,把耶稣放在众人之中,犹大连整天与自己在一起的老师都出卖了,说明金钱是如何腐蚀人的灵魂的,使这幅画始终具有现实意义。

这幅画的构图与众不同,人物一字排开,面向观众,12门徒每3人一组,互相联系,互相呼应,耶稣居于中心,构成整个画面的中心点,画面显得和谐均衡。画家还精确运用透视法,将透视的焦点集中在耶稣头上,使他成为统辖全局的中心人物。画家还运用光线使犹大的脸处于阴影之中,而其它12个人的脸均在光线照到之处,巧妙地表达了画家对背叛行为的批判。另外,从耶稣背后的小窗可以看到耶路撒冷的黄昏景色,使人有身临其境之感。

达·芬奇的《最后的晚餐》(Il Cenacolo )

(1495年—1498年)

达·芬奇对自己的要求极其严格,每一作品必须尽善尽美,不放过任何缺陷。所以他留下的作品都是精品。据说,为创作这幅画,他经常到街上转悠,寻找合适的人物面孔,经常冥思苦想,面壁沉思,一笔不画,有时灵感突发,快速成画,过后又改了又改,不放过任何不满意之处。歌德看过这幅画后称赞说:“一切都是那么栩栩如生,一个个好象呼之欲出。各种各样的内心冲动和面部表情刻划得入木三分。每一个人物的外形和特征同他们所听到的、他们所遭受的完全吻合,表情逼真而有力度。” 此外,达·芬奇还正确运用透视原理,把《最后的晚餐》画在修道院食堂墙壁的上部,使水平线恰好与画中的人物和桌子构成一致。因而我们一旦进入这个当时用做餐厅的大厅,就会产生视觉和心理上的错觉,仿佛前面有一桌人在进餐,大有如临其境,如闻其声之感。

1998年意大利纪念《最后的晚餐》500周年发行的邮票

这幅画在创作时用的是一种特殊的湿画法,画在泥灰墙面上,这种画法可使彩色经久不退,但潮气很快使画面受到影响,出现了斑点。后来,法国军队和以后的拿破仑的军队都曾在此驻扎,修道院受到严重破坏,这幅画也受到影响。第二次世界大战时,米兰人民为保护这幅画曾用装满沙子的麻袋将餐厅掩盖起来,这幅杰作才免遭劫难。由此也可看出,米兰人民是多么热爱这位画家及其作品,是多么珍视文物古迹和艺术品。二十世纪80年代,意大利文物修复专家开始对这幅画进行认真科学的修复,经过十几年的耐心努力才大功告成。现在,这幅杰作以新的面貌迎接广大观众。

摘自《意大利之旅》(刘儒庭温承德著)

资讯