作者:闫怀兵 汾阳家 山西

三泉镇“五堡一镇”

汾阳三泉自古就有“五堡一镇十小村”之说,“五堡一镇”是:张家堡(也称张堡子,20世纪80年代改称张新堡)、任家堡(也称任堡子)、赵家堡(俗称疙瘩上)、南垣堡、李家街(李家堡)和三泉镇。

十小村收录于民国刘天成《汾阳遗事》一书中,随着时间的流逝,尽管不少人都知道三泉历史上有“十小村”一说,但大家不知具体村名。据传,“十小村”具体为:汾善村、田家坡、八家庄、武家湾、牛市街、仙姑庙、集市街、后沟、坡底、花市街。这“十小村”均在三泉镇附近,每处居民五六户至十余户不等。

堡,古时为“保”。在汉语字典中,堡的释义有两种,一是土筑的小城,二是有城墙的集镇。清顾炎武《与王山史书》言:“定於观北三泉之右,择平敞之地,二水合流之所,建立一堡,止用地四五亩,缭以周垣,引泉环之,并通流堂下”。《晋书·苻登载记》:“坚中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各聚众五千,据险筑堡以自固”。综合起来,“堡”即用土或石围起来的用来居住或屯驻的具有防御功能的小城。寨在汉语字典中,释义为四周围有栅栏或围墙的村子。历史时期,堡与寨词汇含义接近,同时在明清文献中出现频率也较高。故在本文中,界定堡址的定义为,不论其规模大小,凡是四周围有墙体的聚落,无论是堡或寨,这些堡寨遗址都称之为堡址。

“五堡一镇”中的五堡为任家堡、南垣堡、张家堡(1982年后改称张新堡)、赵家堡、李家街,一镇为三泉镇。五个堡围绕着三泉镇分布。现李家街堡墙已经无存。

任家堡堡址

任家堡村,曾经也称作仁和堡村。任家堡村是新石器时期的任家堡遗址所在地,占地面积约为4000平方米左右,1993年被列为汾阳市第一批重点文物保护单位。

任家堡村,处于丘陵地带。坐标为东经111°42'2.304",北纬37° 12'28.206",高程824米。堡平面呈长方形,坐北朝南,东西长约420米,南北宽约250米,周长1340米,占地面积约105000平方米。

现存主要设施、遗迹有部分堡墙、堡门、马面1座等。堡墙为黄土夯筑。现存北墙两段,长约130米;东墙两段,长约100米:西墙数段,长约90米,南墙约30米。夯层厚0.15米--0.2米。墙体底宽3米--5米,顶宽0.2米--0.5米,残高3米--10米。在东墙南部以及南墙西部各设一门,称其为东门、西门。东门为砖券圆拱形门洞,东西贯通,宽约3.3米、内高约2.3米、外高3.7米、进深16米,东门西面门额上阴刻楷书“敦厚门”三个大字,题刻小字“道光丙戌年”,落款“阖村公立”,门洞上原立小庙,现已无存。西门原为丁字形门洞,现存为单孔圆拱形门洞,底部为条石砌筑,共两层,门洞宽约2.8米、内高约2.6米、外高约3.7米,进深14米,西门南面门额上阴刻楷书“仁和堡”,门洞东面连着一节凸出墙体约2米的砖砌墙,西壁上有嵌石两块,字迹风化难以辨识,西门外现存有长65米的坡道一条,为红砂石铺设。

东门外存四方石碣,一方为“盖闻礼戒修葺垣墙传”,立于道光十六年九月十六日;其余三方石碣病害严重,字迹剥落难识。北墙上残存马面一座,平面呈长方形,马面底宽2米,突出墙体0.5米。

堡内建筑现存有多座清代民居、龙天庙、旧街巷等。龙天庙坐北朝南,二进院布局,现存有南厅、正殿、西配殿、东配殿、马王殿,均为明代遗构,清顺治七年(1650)重修。街道为两街十五巷,前街连通东门、西门,十五巷连接两街。堡整体保存较差。堡墙损毁严重,堡门墙体酥碱,部分坍塌剥落。任家堡村南约1公里处有虢义河,地势西高东低。根据道光《汾阳县志》载“···城南五里曰任家堡···”①道光年间的五里应为2880米,根据《汾阳县志》载“···城南五里曰任家堡··”道光年间的五里应为2880米,根据县志所记载的方位以及距离,其记载的堡应为现在的任家堡,康熙、乾隆、光绪年间县志也记载有任家堡。根据堡门门额石碣所立时代以及县志,推测该堡修建年代应不晚于清康熙年间。

堡门中镶嵌的石刻,见证着时间和历史的流逝

城门下的石基和石刻映射出当时的繁盛

仁和堡之东门。东门名字叫“敦厚门”

新修的任氏家祠

任氏家祠内的石刻

南垣堡址

在今三泉镇南垣村东北,地处丘陵地带。坐标为东经111°41'44.6064",北纬37°12'7.2936”,高程815米。堡平面呈L形,坐北朝南,东西长约270米,西部南北长约280米,东部南北长约230米,周长1130米,占地面积约75600平方米。现存主要设施、遗迹有部分堡墙、堡门等。堡墙为黄土夯筑。现存西墙3段,长约240米;东墙1段,长约15米;南墙4段,长约70米;北墙2段,长约20米。夯层厚约0.15米。墙体基宽1.5米--2米,顶宽约0.3米,残高3米--5米。原在南墙、北墙中央各设一门。南门为砖券单孔门洞、南北贯通、宽3米、内高3.5米、外高4.7米。南门门额上阴刻楷书“永顺门”三字,门洞东壁上嵌有两方石碣,字迹剥落难识,体基宽1.5米-2米,顶宽约0.3米,残高3米-5米。原在南墙、北墙中央各设一门。南门为砖券单孔门洞、南北贯通、宽3米、内高3.5米、外高4.7米。

南门门额上阴刻楷书“永顺门”三字,门洞东壁上嵌有两方石碣,字迹剥落难识,其中1方立于顺治十二年(1655)。门洞上方立一小庙,门窗皆被改造。北门为砖券单孔门洞,南北贯通、宽3米、高3.5米,进深约5米,北面门额上阴刻“万量朝宗”四字。北门与南门间有南北街沟通,将堡一分为二。堡内建筑大都改建。堡整体保存较差,堡址南面已经建起现代民居,西堡墙保存相对完整,与现代民居院墙相连,东堡墙墙体大部分被毁,墙基仍存,其上建有水渠,南墙大部分被现代民居或道路占用。南垣堡址南有虢义河。该堡始建年代不详,根据南门门洞内石碣所立年代,推测该堡修筑年代应不晚于清顺治年间。

远观南垣堡

村中古街中心处祭祀的地方

可能是破四旧时候毁坏的吧

民国时期的建筑,加上了文革的色彩。现在是南垣村委会的所在地。

南垣村里的古街,由南向北看。

由北向南看

没有遭到破坏的影壁,我们可以想象一下影壁的雕刻......

堡门上的老庙。

堡门兼庙宇后壁。

张家堡堡址

在今三泉镇张新堡村内,地处丘陵地带。坐标为东经111° 41'46.0”,北纬37° 12'31.4”,高程827米。堡平面呈长方形,坐北朝南,东西700米,南北300米,周长2000米,占地面积210000平方米。现存主要设施、遗迹有部分堡墙、堡门、东门外关帝阁、圣行宫及至圣先师夫子庙等。堡墙为黄土夯筑。现残存北墙3段,累计长度共计600余米;东墙2段,累计长度共计140米,西墙3段,累计长度约70米;南墙2段,累计长度约80余米。夯层厚0.12米左右。墙体基宽1.5米-2米,顶宽约0.1米-0.4米,残高约4米--6米。

原设东、西、南3座堡门,现仅存东门。东门为砖券单孔门洞,宽2.5米,内高2.65米,外高3米,进深8米。东门东面门额石刻字迹漫漶不可辨认,东门外存两方嵌石,一方为“重修嵌石记”,大部分字迹剥落难认,立于道光二十八年七月(1848);另一方为“后沟坡记”,立于2008年。东门与关帝阁以及圣行宫及至圣先师夫子庙呈“凹”字形排列,关帝阁位于东门以东,创建于明天启四年(1624),坐北向南,为二层砖木建筑,一层为砖砌“丁”字形门洞,东、西、南三面贯通,该庙南面门额阴刻楷书“天固门”,并有“明天启三年”(1623)题记。二层为关帝殿,面阔三间,进深四间,单檐悬山顶,为明代建筑。

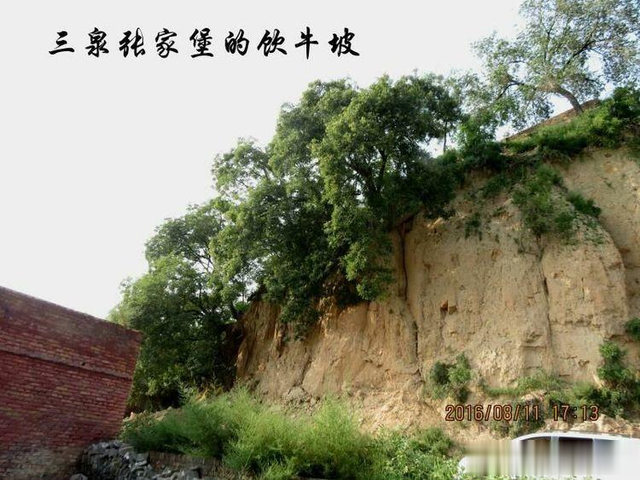

圣行宫及至圣先师夫子庙位于关帝阁与东门之间,创建于清,庙坐北朝南,为一进院布局,现仅存正殿,为清代遗构。堡内有清代民居多座。整体保存较差,北堡墙大部分保留,东堡墙、南堡墙损毁严重,西堡墙有的与现代民居院墙相连,北墙有2处6米宽的豁口,现为进出村庄的通道。东门于近年来经过修缮,门洞内被水泥覆盖,门洞外顶部嵌有新砖。堡内有部分明清时期民居建筑与街门门洞。张新堡堡址南有虢义河过境,冲击为天然的壕沟,东有后沟坡。堡内现在仍为该村居民居住场所,堡址西面与近年来增建的民居连成一片。该堡始建年代不详,根据东门外所立石碣,推测该堡修筑年代应不晚于清道光二十八年(1848)。

张家堡,堡内张姓人口最多。张家堡是五堡里面最大的一个,人口也最多。堡内现在古民居还保留不少。

1937年10月下旬,邓小平、傅钟、陆定一、黄镇、韦国清曾率八路军总政治部和随营学校在张家堡孟俊才的院里居住过。

据传朱之俊的“汇清园”,乃先生晚年三处寓园之一。该园就在张家堡。

史料记载张家堡内有一石盆泉,遗址无考。

堡门及堡门上庙宇

天固门

张家堡国民学校

赵家堡堡址

在今三泉镇赵家堡村内,地处丘陵地带。坐标为东经111°41'54.0852",北纬37°12'34.3368",高程为846米。堡平面呈不规则形,坐北朝南,边长约150米,周长300米,分布面积约21000平方米。现存主要设施、遗迹有部分堡墙、堡门、关帝庙等。堡墙为黄土夯筑。由于该村地势西高东低,堡址东侧、北侧外临壕沟,所以堡址地势向内收缩。西堡墙、南堡墙边缘基本平直,东、北堡墙依地势而建。现存西墙3段,长度共计130米;北墙2段,共计约40米。夯层厚约0.12米。墙体底宽1米-2米,顶宽0.1米--0.3米,残高2米--7米。

原在南墙东部和西墙南部各设一门,现存南门,为砖券“丁”字形门洞,东、西、南三面贯通,南门顶上建有关帝庙,后壁存两方石碣,一方为“重修水口石记”,道光十一年冬月立(1831),一方为“补葺堡墙石记”,光绪三十一年九月立(1905),捐资人为王姓人家;南门西面现存一水井,立一红砂石桩,井口上覆盖有石磨盘;西堡门已无存,现为宽约6米的豁口,为通行道路。南门顶上建关帝庙,又称为老爷庙,现存为清代遗构,坐北向南,为二层砖木结构。

一层为丁字门洞;二层为一进院布局,中轴线由南向北有教室(原为钟鼓楼)和正殿,东西两侧存倒座舍窑各一孔、东西舍房各二间、东西耳殿各二间。东耳殿西侧辟有过道,为该庙出入途径。堡址整体保存较差。南堡墙塌毁,现存砖砌为近代重建:西堡墙现存1段长约50米的夯土墙,其余两段被现代砖砌包围,北墙40余米。西堡门缺失,南门曾于近年修缮,堡门外侧用灰漆粉刷,堡门上题“赵家堡”。关帝庙正殿后壁于2021年由于雨水冲刷已经倒塌,山墙内壁的壁画裸露。堡内现存有3座清代民居以及关帝庙。赵家堡堡址南约500米有虢义河,东、北两侧有壕沟。该堡始建年代不详,根据南门后壁“补葺堡墙石记”,推测该堡修筑年代应不晚于清光绪三十一年(1905)。

李家街

李家街为五堡一镇中最小的村子,该村李姓人口最多,李家堡根据卫星地图,历史上应该存在过。(闫怀兵整理)