在中国传统文化中,门神是最为独特的存在之一。他们不像灶王那样需要特定的祭祀仪式,却以独特的形象守护着千家万户。

当我们深入探究门神文化的起源与发展,会发现这背后隐藏着中国人对"门"这一概念的深刻理解——门神的核心本质其实是"门"本身。

这一认知源自古老的祀门传统,若无门,则无门神,也不会产生相关的祭祀习俗。

门神形态的演变逻辑门神为何总是成对出现?这个看似简单的问题,实则揭示了传统文化与建筑形制的深刻联系。

中国古代建筑中的门户多为两扇对开,这种对称结构自然催生了成对的门神形象。

在现代城市中,随着单扇门的普及,传统门神张贴习俗逐渐式微,但这并不意味着祀门传统的消失。

贴福字、挂春联、悬艾草等现代习俗,实际上都是古老门祭传统的延续,这些行为可以追溯到商周时期的上古习俗。

先秦时期的"五祀"体系展现了严格的等级制度。天子七庙,诸侯五庙,依阶级地位递减。到了平民阶层,只能选择祭祀"户"或"灶"其中之一。

在这种体系中,"门"与"户"都主管出入,郑玄在《驳五经异义补遗》中明确指出:"三曰门,四曰户,主出入。"这里的"户"很可能特指平民家的门户。

在古人观念中,门既是家宅与外界沟通的通道,也是阻挡灾祸的屏障,门神的作用恰如一道筛选机制——"好的请过来,不好的请走开"。

从象征物品到人格化神灵

从象征物品到人格化神灵早期门神信仰的形成经历了从物品崇拜到人格化崇拜的发展过程。

催生门神的符号元素主要分为三类:第一类是具有震慑性的物品,如老虎、狮子,甚至螃蟹——古人认为其丑陋足以吓退鬼怪;第二类是具有保健功效的植物,如艾草、菖蒲等,这些至今仍见于端午习俗;第三类是具有特殊象征意义的物品,如螺蛳、芝麻、公鸡等,代表着子孙繁衍和阴阳交替。

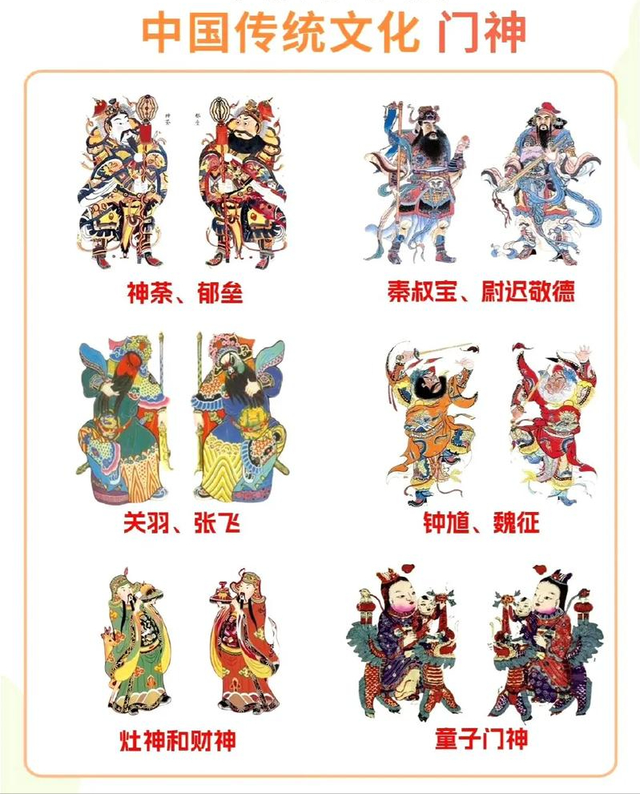

随着这些象征物品与门户祭祀行为的不断融合,中国最早的人形门神——神荼与郁垒在东汉时期诞生。

关于这两位门神名称的起源,学界存在多种解释。烟台大学杨玲教授认为他们最初的名字都是单字,一名"荼",一名"垒"。

"荼"可能源自驱邪植物或楚地"於菟"(虎)的音转;"垒"则可能与螺类或藤条植物有关。这些考据反映了早期门神与自然物崇拜的密切联系。

在汉代典籍记载的神话中,神荼、郁垒居住在东海桃都山,守护鬼门,用苇索捉拿恶鬼。当时的门前组合颇具特色:立桃木人像、悬苇索、画虎。

汉代墓葬中保存的门神形象多为武士装扮,或宽衣大袖,或赤裸上身,手持兵器,面目狰狞,体现了"以凶制凶"的辟邪理念。

历史脉络中的形象嬗变门神形象随着时代变迁不断演化。

魏晋时期,受战乱影响和佛教护法神形象启发,门神开始披甲持兵,转变为将军形象。

唐代虽然延续了这一风格,但值得注意的是,钟馗也开始作为门神出现,展现了门神体系的多元化发展。

宋代的社会变革催生了"文门神"。在宋太祖"以文治国"的政策下,文人地位空前提高,反映在门神文化中就是出现了身着朝服的文官门神。

南宋画家李嵩的《岁朝图》清晰展现了这种文武门神并存的格局——外门武装门神,内门文官门神,形成"外武内文"的守护体系。

宋代皇室甚至直接使用活人扮演门神,《东京梦华录》记载,宋朝皇帝出行时,会让两位身材高大的镇殿将军全副武装,充当"活体门神"。

元明清时期是门神文化的繁荣期,呈现出"文武两开花"的局面。文门神包括包拯、魏征等清官贤臣;武门神则阵容更为庞大,从传统的秦琼、尉迟恭到小说人物赵云、穆桂英等。

这一时期,随着印刷技术的发展,门神画制作进入模块化生产阶段。以天津杨柳青年画为例,17世纪初年产量就达2000万张以上,使门神文化真正普及到寻常百姓家。

秦琼、尉迟恭的"逆袭"在明清门神体系中,秦琼和尉迟恭的崛起尤为引人注目。

这一变化反映了民间信仰的实用主义特征。元代《三教源流搜神大全》中门神仍是神荼、郁垒,而到明代版本则变为秦琼、尉迟恭。这种更替与两位唐将故事在戏曲小说中的流行密不可分。

民间对"神荼"、"郁垒"这些生僻名字感到陌生,而对戏曲中熟悉的秦琼、尉迟恭倍感亲切,自然更愿意将家门托付给"熟人"守护。

明清门神形象具有明显的戏剧化特征。秦琼、尉迟恭的装扮直接取自戏曲舞台,背后插满靠旗,动作夸张。

这种戏剧化倾向也体现在"垂将门神"(如岳云、李元霸等使用锤类兵器的猛将)的流行上。

值得注意的是,明清门神的生产已形成模块化系统,同一姿势可以搭配不同人物头部,各种兵器、持物可以自由组合,堪称民俗版的"奇迹暖暖"。

解码门神图像学面对纷繁复杂的门神形象,如何准确识别?这里提供一个五步口诀:

1. 看文武:文门神着官服,武门神披战甲,这是最基础的区分。

2. 看兵器:鞭锏多属秦琼、尉迟恭;斧钺常见于神荼、郁垒;钟馗专属宝剑。

3. 看姿势:分直立式、横举式、神鬼式等,不同姿势暗示不同身份。

4. 看阵仗:有单人对立式、骑马刀马式、主从式(大人带童子)等。

5. 看脸色:脸谱色彩反映性格,如黑脸表刚直,红脸表忠义等。

这种高度系统化的图像语言,反映了民间美术的成熟与智慧。通过模块化组合,民间艺人能够高效生产各种门神画像,满足不同地域、不同阶层的需求。

从桃符苇索到全副武装的将军,从神荼郁垒到秦琼尉迟恭,门神形象的演变折射出中国社会的深层变迁。

这些变化表面上看似随意,实则遵循着严密的民俗逻辑——人们总是选择自己最熟悉、最信赖的形象来守护家门。在这个意义上,门神不仅是辟邪的符号,更是一面映照民间心理的镜子。

如今,虽然传统门神逐渐退出城市生活,但祀门传统的精髓依然通过各种变形习俗得以延续。当我们在大门上贴"福"字、挂春联时,实际上仍在参与这项源自商周的上古仪式。

门神文化作为活态遗产,其核心价值不在于具体形象,而在于那种对家的守护意识,这种意识已经融入中国人的文化基因,守护着这个民族走过千年岁月。

文本素材来源@文化遗产搬运委员会