话痨在人们的生活中几乎无处不在,他们健谈、乐观,把无聊的时间都填得满满的。

可是,话痨真的有治愈的力量吗?

带着这个问题,分享一下我的故事。

我和爷爷的"话痨"童年说起"话痨",我第一个想到的就是我的爷爷。

从小到大,他就是那个家里最健谈的人,每次吃饭的时候,他总是能滔滔不绝和我们聊上一个小时都不带重样的。

也许正是因为这样的耳濡目染,我从小也变得健谈起来。

小时候,我和爷爷一起度过很多时光。

记得有一次,邻居家的狗跑出来,我和爷爷走过去打招呼,爷爷一直在那儿跟狗的主人聊家常,从狗的品种聊到气象变化,最后还聊到了他们家的祖宗三代,弄得我都差点忘了自己是来遛狗的了。

爷爷的“话痨”之道不仅仅是能说,更是一种与人沟通的能力。

我在那样的成长环境中,慢慢地也有了辩才,而且总能适应各种人际关系。

话唠女儿的成长变化随着时间的推移,我也有了自己的家庭和孩子。

我家老二,从小就是个小话痨。

小学时,她总是因为上课说话被老师投诉。

记得她曾经把七个性格内向的同桌都带得爱说话了,最后被老师安排坐到最后一排,和班主任还有校长同桌。

不得不说她的“治愈能力”真的有点恐怖,但也正是这种能力,让她融化了很多人心中的冰。

到了四年级,她换了一个特别厉害的班主任,这位班主任很聪明,没采取极端手段,而是让她每天领读、当组长、负责全班纪律以及诸多事务。

在这种挑战中,她学会了如何更加有组织性地使用她的“话痨”能力,成了班里受欢迎的学生。

这让我看到话痨其实并不是一个缺点,而是需要在一个合适的环境中,找到合适的方式,反而能成为一种优势。

不仅是家人,自己在成长过程中也慢慢意识到,话痨并不总是坏事。

在初中时期,我的同桌是个非常内向的女孩儿,一开始我们之间交流不多,但随着时间的推移,在我的影响下,她渐渐开朗起来。

到学期末的时候,她甚至开始主动跟其他同学交流,成了一个小小的“人际交流中心”。

她告诉我说,跟我在一个班,她学会了怎么用言语表达自己。

这种变化让我很感触,沟通的力量真的不容小觑。

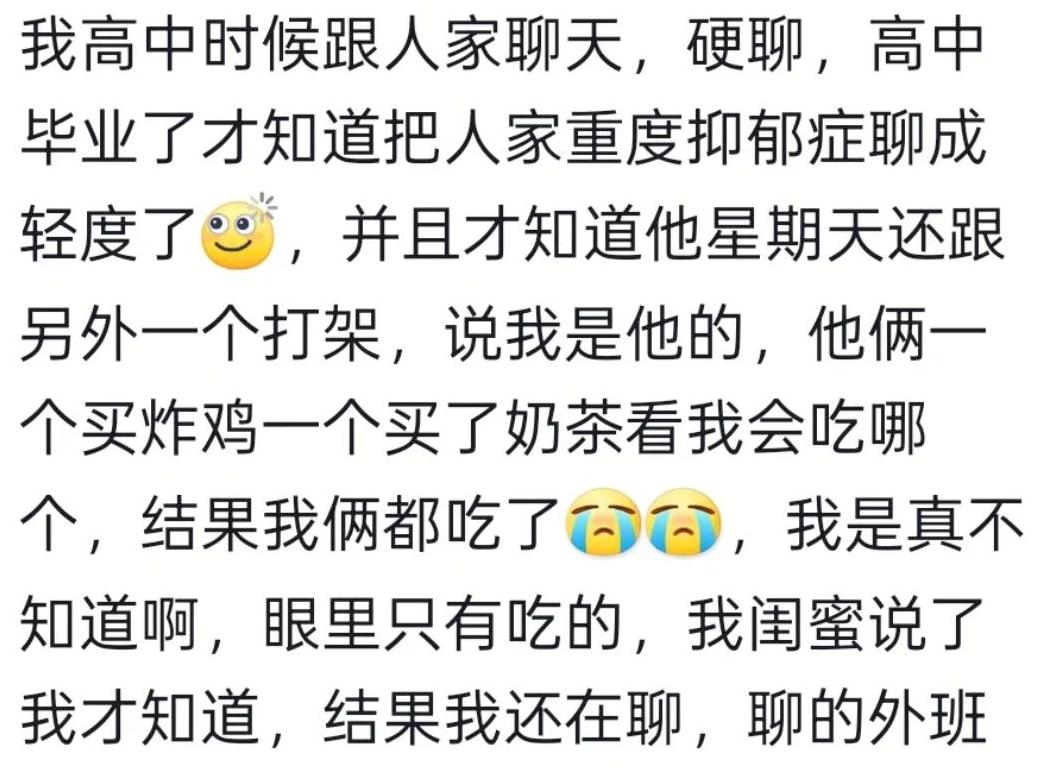

而到了高中,一个原本成绩优异、沉默寡言的同桌在跟我坐了半年后,成绩有所下滑,但我也看到了她性格的变化,变得更加开朗和阳光了,竟然也学会了在课余时间主动帮同学们解决学习问题。

虽然后来换了一个环境,但那段话痨的时光给她带来的性格转变也让我看到了“言语治愈”的一种神奇力量。

话痨朋友的搞笑日常直到现在,我还时常想起那些年遇到的各种“话痨”朋友。

上大学的时候,我的室友就是个话痨。

不同于小时候的爷爷、女儿,她的话题更多点青春气息,总是关注各种八卦新闻和学校里发生的小事。

每天和她在一起,寝室总是笑声不断,虽然有时候我们会嫌她吵,但不得不承认,她真的让我们的大学生活丰富多彩。

工作以后,我又结识了一个特别健谈的同事,她的话题虽然不及我的大学室友有趣,但她却能在工作中带起一种愉快的氛围,特别是遇到烦心事时,她总有办法扭转大家的情绪。

所以有时候我想,也许“话痨”并不是单纯的多话,而是一种能给人带去愉快和温暖的能力,哪怕是那些看似无用的闲聊,也包含了对生活的热爱和积极的态度。

回顾一路走来的经历,我不禁感叹,话痨的治愈力真的不可小觑。

那些看似无关紧要的言语交流,其实在无形中滋养了我们的心灵。

无论是家庭中的长辈还是学中的同学又抑或是工作的伙伴,话痨的存在让我们的生活更加丰富多彩,更加温暖有力。

或许我们每个人都可以尝试在忙碌的生活中做个合格的“话痨”,用自己的热情和真诚去温暖和治愈他人。

因为不经意间的几句闲聊,可能会给对方带来一天的好心情;一句看似随意的关心,可能会让一个陌生人感到温暖。

通过言语,我们不仅表达了自己的想法,更是将爱和温暖传递给了世界。

希望你也能在日常生活中,主动去成为那个“话痨”,用你的语言去治愈和点亮他人的生活。