文/胡铁瓜

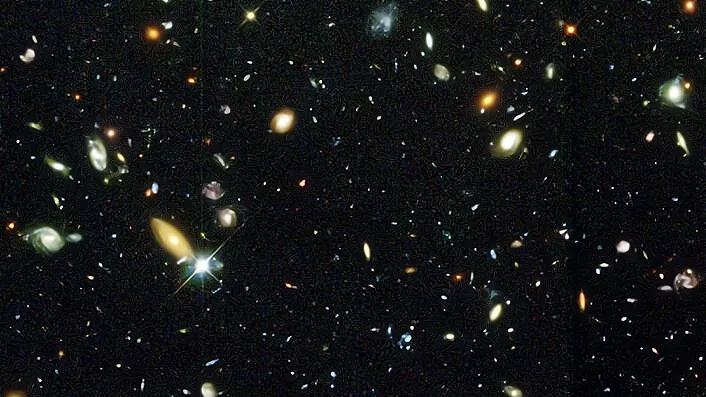

倘若人类真能穿越时空,回到4.5亿年前那遥远的奥陶纪,当我们抬起头,映入眼帘的绝不会是如今熟悉的浩瀚星空。取而代之的,是一条宛如梦幻却又暗藏致命危机的银色光环,它宛如一条巨龙,横跨在天际之上,其宽度竟然超过了地月距离的80% 。这可不是科幻电影里天马行空的想象场景,而是最新的地质研究为我们还原出的震撼画面——这条被人们称为“死亡星环”的神秘天体,在漫长的2000万年时光里,一步步将地球拖入了生物大灭绝的恐怖深渊。

一、赤道线上的“弹孔阵”

2019年,《自然》期刊上的一篇论文,如同投入平静湖面的巨石,在学界激起千层浪。当科学家们运用先进的技术,将现代大陆板块小心翼翼地复原到4.7亿年前的原始坐标时,一个令人震惊不已的规律,如同拨开重重迷雾般出现在众人眼前:全球范围内,21个直径超过3公里的巨大陨石坑,其中竟有19个,如同被一双无形的手精心排列,精准地分布在当时的赤道带上。这种排列方式,巧合的概率简直低到令人难以置信,仅有2500万分之一,打个比方,这就好像一个人要连续19次命中双色球头奖,这几乎是不可能发生的小概率事件。

更让人觉得诡异的是,通过深入的地质研究发现,这些撞击坑形成的时间,大约在4.67 - 4.5亿年前,而这个时间段,正好和地球历史上最为严酷的安第斯 - 撒哈拉大冰期完美对应。从古老的地质记录中,我们能清晰地看到当时地球所遭受的重创:年平均气温在短短一千年的时间里,就骤然下降了8℃。这一急剧的降温,如同一场可怕的灾难,席卷了整个地球,导致85%的物种,在这场突如其来的气候剧变中,永远地从地球上消失了,只留下了沉默的化石,诉说着曾经的故事。

“这绝不是普通的陨石雨,”研究团队的负责人严肃地指出,“从这些陨石坑的分布和形成时间来看,就好像有人拿着一挺威力巨大的机枪,对着地球的赤道无情地扫射了长达1700万年之久。”经过反复的研究和分析,唯一合理的解释逐渐浮出水面:这些陨石并非来自遥远的外太空深处,而是从地球自身所拥有的星环上坠落下来的,这一发现,彻底颠覆了人们以往的认知。

二、致命星环的诞生与毁灭

让我们把时间的指针拨回到4.67亿年前,那是一个改变地球命运的关键时刻。一颗直径达到15公里的小行星,以每秒32公里的惊人速度,如同脱缰的野马般擦过地球。这个擦肩而过的距离,近得令人毛骨悚然,比现代月球的轨道还要近2.6万公里。巨大的潮汐力,如同一只无形的巨手,将这颗小行星瞬间撕成了无数碎片。大约83%的残骸,被地球强大的引力牢牢捕获,在地球的赤道平面上,逐渐形成了一个宽达20万公里的庞大星环系统。

这个乍看之下美丽得如同梦幻的光环,实际上却是一条悄然悬挂在地球脖颈间的“宇宙绞索”,隐藏着致命的危险。从星环形成的那一刻起,持续不断坠落的碎片,就像一颗颗燃烧的流星,在地球的大气层中熊熊燃烧。每天,都有多达3万吨的星际物质,如同雨点般倾泻在地球的表面。在陨石轰炸最为密集的时期,赤道上空的每平方公里,每分钟就有5块燃烧着的碎片呼啸而过,它们所释放出的总能量,极其惊人,相当于每小时引爆300颗广岛原子弹,那是一种足以让地球颤抖的恐怖力量。

星环所带来的阴影效应,更是给地球带来了致命的打击。通过精密的计算可以得知,环系统及其周围的尘埃云,如同一个巨大的遮阳伞,将地球表面接收到的阳光无情地削弱了22%。在那个时期,赤道地区在正午时分的光照强度,竟然仅仅相当于现代北极仲夏时节的微弱光线。冰芯数据为我们揭示了更为残酷的现实:在星环最为强盛的时期,南极冰盖以每年380米的惊人速度迅速扩张,这个扩张速度,是现代冰川运动速度的150倍,地球正在被寒冷一步步吞噬。

三、双重灭绝机制

星环给地球带来的灾难,是全方位、立体而多层次的,仿佛是一场精心策划的毁灭交响曲。

光照封锁

持续长达2000万年的“宇宙沙尘暴”,让地球的天空仿佛被一层厚厚的阴霾所笼罩。在海洋的表层,光合作用的效率急剧下降,达到了惊人的65%。这就像是切断了食物链的根基,作为海洋食物链基础的浮游生物,因为缺乏足够的光照,无法进行正常的光合作用,从而大规模死亡。而这一连锁反应,就像推倒了多米诺骨牌,引发了整个海洋生态系统的崩溃,最终导致85%的海洋物种在这场灾难中灭绝,曾经生机勃勃的海洋,变得一片死寂。

温度绞杀

赤道地区的昼夜温差,在星环的影响下,变得极为悬殊,扩大至41℃。如此巨大的温差,对于许多海洋生物来说,是无法承受的致命打击。在这种极端的环境下,许多海洋生物在仅仅10℃的日内温度波动中,就集体猝死。从同时期的岩层中,科学家们发现了令人触目惊心的“化石地毯”,在某些区域,每立方厘米的岩层中,竟然堆积着13个生物标本,它们无声地诉说着曾经的那场浩劫。

化学毒化

富含重金属的陨石碎片,如同有毒的暗器,持续不断地落入海洋之中。这些碎片的融入,使得海水的pH值急剧下降,足足下降了0.45个单位。这一变化的严重程度,相当于有人向远古的海洋中,倾倒了1.8万亿吨硫酸,整个海洋生态环境被彻底破坏,无数生物在这片被污染的海水中失去了生命。

最能直观证明这场灾难的证据,就藏在赤道地区的岩层之中。科学家们在奥陶纪的石灰岩里,惊喜地发现了微陨石碎片。经过仔细的研究和分析,这些微陨石碎片的浓度呈现出一种精确的时间衰减曲线:在星环刚刚形成的初期,这些来自宇宙的太空尘埃的密度,达到了峰值,而之后,随着时间的推移,每过一百万年,其密度就会递减12%。这一规律,完美地契合了环系统持续2000万年的瓦解周期,为我们揭开了那段尘封历史的神秘面纱。

四、星环崩塌的末日景观

当这条象征着死亡的“项链”进入崩塌的末期,地球仿佛成为了一个巨大的舞台,上演着一幕幕史诗级的天文奇观,既壮丽又充满了末日的气息。

白昼极光

星环反射的阳光强度,达到了满月时的300倍之多。在那个特殊的时期,即使是在深夜,大地也被照得如同白昼一般,清晰的影子在地面上投射出来。在春分和秋分这两个特殊的时刻,地球的阴影如同一位神秘的艺术家,将光环巧妙地切割成明暗相间的双带,形成了一幅美轮美奂却又透着末日气息的“太空彩虹”,这种奇观,持续数周,让人为之惊叹。

永昼现象

在赤道地区,每年竟然有143天的时间,都可以清晰地看到环体悬浮在低空。它反射出的光芒,产生了一种“类极昼效应”,这种奇特的现象,彻底打乱了地球上生物的节律。许多生物在这种混乱的光照环境下,无法正常地生活和繁衍,整个生态系统陷入了一片混乱。

火流星暴雨

在星环瓦解的后期,坠落的碎片直径可达千米。这些巨大的燃烧着的巨石,在坠入海洋的瞬间,产生了极其可怕的后果。它们瞬间将大量的海水气化,形成了高达万米的巨大蒸汽柱,这些蒸汽柱如同巨人的怒吼,直冲云霄。同时,引发的海啸,以排山倒海之势,横跨整个古大洋,所到之处,一切都被摧毁殆尽。

然而,令人遗憾的是,当时的地球上,并没有任何陆地生物能够有幸见证这些壮观而又恐怖的景象。化石记录清晰地显示,直到星环完全消散400万年后,首批勇敢的植物才敢在陆地上扎根生长。这场持续了长达2000万年的宇宙级灾难,差点让地球生命永远地止步于海洋,无法踏上陆地,开启新的篇章。

五、现代文明的启示录

奥陶纪那段惊心动魄的末日剧本,就像是一面镜子,为现代人类文明敲响了震耳欲聋的警钟,让我们不得不重新审视自己的行为和地球的未来。

气候临界点

在奥陶纪时期,地球仅仅损失了0.5%的日照,就引发了可怕的冰期。而如今,随着人类工业活动的不断加剧,现代平流层中的气溶胶浓度,已经较工业革命前上升了40%。这一变化,就相当于人类不经意间给地球套上了一个隐形的“人工星环”,地球的气候正在面临着前所未有的挑战。

生态链脆弱性

在奥陶纪的灾难中,85%的物种灭绝,最初的源头竟然是浮游生物的崩溃。而在现代,我们同样面临着严峻的问题,海洋浮游生物量正以每十年7%的速度递减。这一数据,就像一个不断闪烁的红灯,提醒着我们,生态链是如此的脆弱,一旦某个环节出现问题,就可能引发整个生态系统的崩溃。

地外威胁

根据NASA近地天体研究中心的数据显示,至少有5颗小行星的运行轨道,与4.67亿年前那个制造了“死亡星环”的小行星惊人地相似。这意味着,地球仍然时刻面临着地外天体撞击的威胁,我们必须时刻保持警惕,不能掉以轻心。

当科学家们在实验室里,通过模拟星环的气候效应时,得到了一个让人毛骨悚然的结果:如果当前大气中的粉尘浓度再增加15%,地球将在短短300年内,进入一个不可逆的冰川期。而这个时间跨度,比起奥陶纪那场漫长的灾难进程,要短上100倍。这是一个极其可怕的预测,它让我们深刻地认识到,地球的生态环境是如此的脆弱,稍有不慎,就可能陷入万劫不复的境地。

一位地质学家,轻轻从岩层中拾起一块星环碎片的标本。在显微镜下,这颗来自4.5亿年前的微陨石,依然闪烁着冷冽而神秘的金属光泽。它静静地躺在那里,虽然沉默不语,却仿佛在向我们诉说着那段遥远而又可怕的历史。它时刻提醒着我们:地球,从未真正摆脱那条“死亡项链”的阴影。当我们在夜晚仰望星空,欣赏土星那美丽而又神秘的光环时,或许,我们更应该庆幸自己,生活在星环消散后的这片宁静的蓝天下,同时,也要更加珍惜这来之不易的和平与安宁,共同守护我们的地球家园。

我发现,目前地球生物可以划分三个阶段,制水生物阶段,保水生物阶段,脱水生物阶段。现在正处于保水生物后期和脱水生物初期,两种生物同存。人类属于脱水生物初期的标志性生物,以后将会有更多脱水生物出现,加快地球水份消耗。

地球妈妈真是历尽沧桑,千难万险啊!