《虢国夫人游春图》是唐代画家张萱的代表作(现存为宋摹本),描绘了唐玄宗宠妃杨玉环之姊虢国夫人及其侍从骑马踏青的场景。

画面中,虢国夫人身着淡雅襦裙,头梳高髻,轻握缰绳,从容端坐于骏马之上,前后簇拥着八名侍从,或执鞭缓行,或侧首交谈。马匹肥壮悠然,衣袂随风轻扬,虽无背景山水,却通过人物动态与服饰细节,勾勒出春日的闲适与贵气。

此画以“无春景而满卷皆春”的独特构思闻名——无花木点缀,却通过人物轻盈的体态、薄纱衣裙的飘逸、马匹步伐的舒缓,传递出春风的温润与踏青的愉悦。虢国夫人的面容未施浓妆,仅以“淡扫蛾眉”示人,既符合唐代贵族女性的审美风尚,又暗合清明时节“气清景明”的自然意境。

二、古人踏青赏春的多样风雅

1. 郊野纵马,山水寄情。

唐代贵族踏青常以马代步,如《虢国夫人游春图》中的人马队列,既显身份尊贵,亦能尽览郊野风光。

平民则多步行或乘驴,南宋杨万里诗中“骑驴担酒祭祖坟,一路春光满眼新”,描绘了扫墓后携酒食踏青的民间习俗。

隋代展子虔《游春图》更以青绿山水为背景,记录时人策马泛舟、穿行桃杏花间的春日盛景。

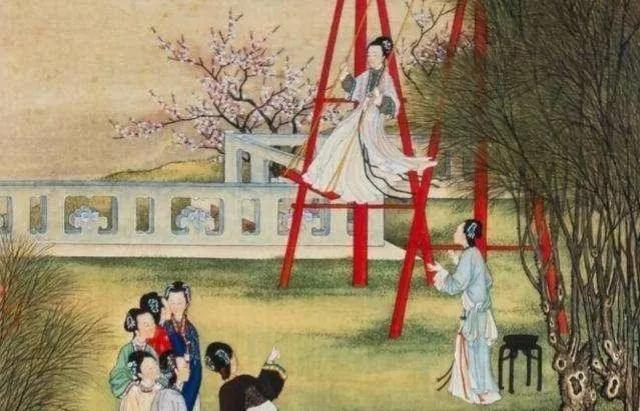

2. 秋千荡起,笑语凌空。

荡秋千是清明“保留节目”,尤受女性青睐。清代冷枚《荡秋千》中,少女裙裾翻飞如蝶,绿杨影里“身轻裙薄凌空舞”,传说荡得越高越能驱病纳吉。唐代宫廷甚至将秋千架设为节日景观,王建《秋千词》写道:“少年儿女重秋千,盘巾结带分两边。”

3. 蹴鞠射柳,竞技生趣。

清明亦是全民运动的时节。蹴鞠(古代足球)风靡唐宋,宋太祖赵匡胤与群臣蹴鞠的场景被绘入《宋太祖蹴鞠图》。

射柳则是将鸽子藏于葫芦挂于柳枝,以箭射中者为胜,兼具技巧与诗意。孟浩然诗中“走马射堂前”的豪迈,正是对这类活动的生动写照。

4. 插柳戴花,青春永驻。

“清明不戴柳,红颜成皓首”,古人折柳编环戴于发间,既因柳树象征生命力,亦为祈福驱邪。宋代汴京街头常有小贩叫卖柳条,少女相约“一枝斜插绿云娇”,将春意簪于鬓边。此俗在《清明上河图》中亦有印证——画中170余株柳树新芽初绽,与市井喧嚣相映成趣。

三、春日的诗性浪漫:自然与人文的交织

三、春日的诗性浪漫:自然与人文的交织1. 雅集流觞,以文会友。

东晋王羲之兰亭修禊,名士曲水流觞、饮酒赋诗,成为后世文人春游的典范。

故宫所藏青玉《兰亭修褉山子》玉雕,复现了这场“一觞一咏,畅叙幽情”的雅集,山间松柏、亭台人物皆细腻入微,传递着“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的哲思。

2. 踏青寻爱,佳话频传。

汉代上巳节(后与清明融合)的“修禊”活动,实为青年男女相会的契机。唐代崔护“人面桃花”的故事,更将春日邂逅的惆怅与心动化为永恒诗篇。

3. 诗画相融,寄情天地。

古人常以诗词书画记录春游心境。苏轼“诗酒趁年华”的洒脱、晏殊“梨花落后清明”的恬淡、陆游“插花藉草醉清明”的狂放,皆是对春光的极致礼赞。

而《虢国夫人游春图》中人物“丰姿绰约,如从云端而来”的意象,恰与李白“云想衣裳花想容”的浪漫想象遥相呼应。

四、结语:跨越千年的春日共鸣从《虢国夫人游春图》的雍容华贵,到《清明上河图》的市井烟火,古人的踏青活动既是与自然的对话,亦是对生命的礼赞。

他们以马背上的驰骋、秋千上的飞扬、诗酒中的沉醉,将清明时节的哀思转化为生机的欢歌。这种“哀而不伤”的智慧,以及将日常升华为艺术的浪漫,至今仍在春风柳絮间低语,提醒我们:真正的风雅,从来不在形式,而在对天地万物的深情凝视。