你敢把自己的命,完全交给一辆汽车吗?这个问题,放在几年前,可能大多数人会觉得不可思议。但现在,各种“智能驾驶”、“高级辅助驾驶”铺天盖地的宣传,似乎都在暗示着,这个时代已经来临。最近发生的一些事故,却狠狠地打了这些宣传一记耳光,也让我们不得不重新审视,所谓的“智驾”,究竟是进步,还是陷阱?

想象一下,在高速公路上,你启动了“智能驾驶”功能,双手离开方向盘,眼睛也开始放松……突然,车辆识别错误,没有及时避让,眼看就要撞上前方车辆!那一刻,你的大脑一片空白,肾上腺素飙升,拼命地想要夺回控制权……这,绝不是科幻电影里的桥段,而是可能随时发生在你我身边的事实。

问题来了,这些宣称拥有“智驾”功能的汽车,真的像宣传的那样安全可靠吗?还是说,这只是一场精心包装的营销游戏,而我们,都在不知不觉中成了这场游戏的参与者,甚至是牺牲品?

汽车行业,尤其是新能源汽车领域,正经历着前所未有的变革。智能化,无疑是这场变革中最耀眼的关键词之一。各种“智能驾驶”、“高级辅助驾驶”功能,被厂商们当成了宣传的重点,恨不得把所有的黑科技都塞进汽车里,以此来吸引消费者的眼球。

不得不承认,这些智能功能确实给驾驶带来了便利。比如,自适应巡航可以自动跟随前方车辆,减少驾驶疲劳;车道保持辅助可以防止车辆偏离车道,提高行车安全性;自动泊车可以解决停车难题,让新手司机也能轻松入库……这些功能,在一定程度上降低了驾驶难度,提高了驾驶舒适性。

然而,在享受这些便利的同时,我们也必须清醒地认识到,目前的“智能驾驶”技术,远没有达到可以完全取代人类驾驶员的程度。换句话说,我们所使用的“智能驾驶”功能,本质上仍然停留在辅助驾驶的阶段,驾驶员仍然需要保持高度警惕,随时准备接管车辆。

为什么厂商们要如此卖力地宣传“智能驾驶”呢?原因很简单,为了销量!在竞争激烈的汽车市场,谁能抓住消费者的眼球,谁就能赢得市场份额。而“智能驾驶”,正是厂商们手中的一张王牌。通过夸大宣传,虚假宣传,厂商们试图营造一种“我的车更智能,更安全,更高级”的印象,以此来吸引更多的消费者。

这种夸大宣传的背后,却隐藏着巨大的风险。它容易让消费者对“智能驾驶”产生错误的认知,误以为车辆可以完全自动驾驶,从而放松警惕,导致事故的发生。它也容易让消费者对“智能驾驶”产生过高的期望,一旦实际体验与宣传不符,就会产生失望和不满,甚至引发消费纠纷。

更令人担忧的是,一些厂商为了追求“智能化”,甚至不惜牺牲安全性。他们把大量的精力和资源投入到“智能”功能的开发上,却忽视了对车辆本身的安全性能的提升。这种本末倒置的做法,无疑是极其危险的。

最近发生的小米SU7事故,就是一个典型的例子。虽然事故的具体原因还在调查之中,但已经有证据表明,该车辆的“智能驾驶”系统存在一定的缺陷。如果该车辆的驾驶员对“智能驾驶”过于信任,放松了警惕,那么事故的发生也就不足为奇了。

这起事故,也给我们敲响了警钟。我们必须清醒地认识到,目前的“智能驾驶”技术,仍然存在诸多不确定性和局限性。任何时候,都不能完全依赖“智能驾驶”系统,驾驶员仍然需要保持高度警惕,随时准备接管车辆。

那么,我们应该如何正确看待“智能驾驶”呢?我们要明确一点,目前的“智能驾驶”,只能算作是辅助驾驶,不能完全取代人类驾驶员。我们要对“智能驾驶”的功能和局限性有清晰的认识,不要盲目信任,更不要过度依赖。我们要时刻保持警惕,随时准备接管车辆,确保行车安全。

除了消费者自身需要提高警惕之外,厂商、媒体、监管部门也应该承担起相应的责任。厂商应该诚信宣传,不夸大,不虚假,将“智能驾驶”的真实情况如实告知消费者。媒体应该客观报道,不偏袒,不吹嘘,将“智能驾驶”的优点和缺点都充分展示给消费者。监管部门应该加强监管,严厉打击虚假宣传行为,保护消费者的合法权益。

“智能驾驶”的未来,充满着机遇和挑战。我们既要拥抱科技的进步,享受科技带来的便利,也要保持清醒的头脑,理性看待“智能驾驶”的局限性。只有这样,才能真正实现“智能驾驶”的价值,让它成为我们安全出行的可靠助手。

其实,关于“智驾”的争论核心,就在于一个“度”字。技术发展是必然趋势,但我们不能为了追求速度而忽视了安全。就好比吃饭,吃得饱是好事,但撑坏了肚子就得不偿失了。智能驾驶也一样,适当的辅助功能可以减轻驾驶负担,提高行车安全,但过度的依赖和盲目的信任,只会让我们陷入危险的境地。

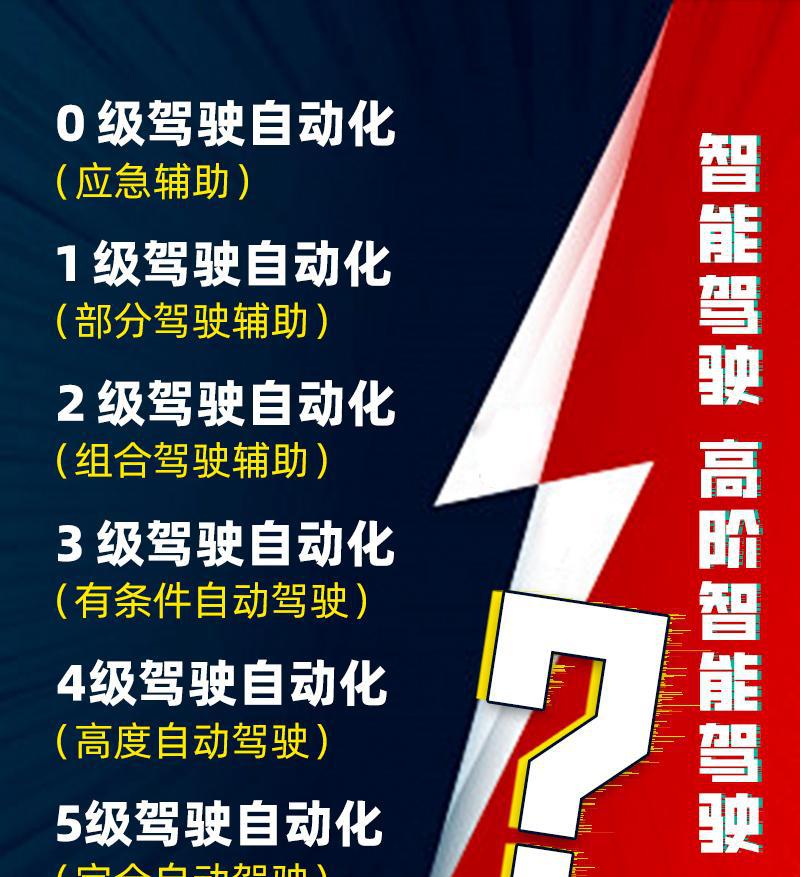

说到这儿,我们不妨来聊聊自动驾驶的分级标准。这是一个非常关键的概念,但很多人却对它一知半解,甚至被厂商的宣传搞得一头雾水。

目前,国际上通用的自动驾驶分级标准是SAE International(国际自动工程师协会)制定的,将自动驾驶分为L0到L5六个等级。

L0级:无自动驾驶。驾驶员完全控制车辆的所有功能。

L1级:驾驶辅助。车辆可以提供一些辅助功能,例如自适应巡航、车道保持等,但驾驶员仍然需要时刻掌控车辆。

L2级:自动驾驶。车辆可以在特定情况下,同时控制方向盘和加减速,例如高速公路上的自动巡航。但驾驶员仍然需要保持警惕,随时准备接管车辆。

L3级:有条件自动驾驶。车辆可以在特定条件下,完全自动驾驶,不需要驾驶员干预。但如果遇到紧急情况,驾驶员必须及时接管车辆。

L4级:高度自动驾驶。车辆可以在绝大多数情况下,完全自动驾驶,不需要驾驶员干预。即使遇到紧急情况,车辆也能自动应对。

L5级:完全自动驾驶。车辆可以在任何情况下,完全自动驾驶,不需要驾驶员干预。

需要注意的是,目前市面上绝大多数宣称拥有“智能驾驶”功能的汽车,实际上都只达到了L2级水平。也就是说,它们仍然属于辅助驾驶的范畴,驾驶员仍然需要承担主要的驾驶责任。

然而,很多厂商在宣传时,却有意无意地模糊了L2级和L3级的界限,甚至直接把L2级的汽车宣传成“准L3级”或“L3级”,以此来吸引消费者。这种做法,无疑是对消费者的误导,也是对自身产品的不负责任。

那么,我们如何才能避免被厂商的宣传所蒙蔽呢?

首先,我们要认真学习自动驾驶的分级标准,了解各个等级之间的区别。

其次,我们要仔细阅读汽车的说明书,了解“智能驾驶”功能的具体使用方法和注意事项。

再次,我们要多看一些专业的汽车评测报告,了解各种汽车的“智能驾驶”功能的实际表现。

最后,我们要亲自试驾体验,感受一下“智能驾驶”功能的真实效果。

通过以上这些方法,我们就可以对“智能驾驶”有一个更加清晰和客观的认识,从而做出更加明智的购买决策。

除了消费者自身需要提高警惕之外,政府部门也应该加强对汽车行业的监管,规范“智能驾驶”的宣传行为。

一方面,政府部门应该制定更加明确的“智能驾驶”标准,明确各个等级的定义和要求。

另一方面,政府部门应该加强对汽车厂商的监管,严厉打击虚假宣传行为,保护消费者的合法权益。

政府部门还应该加大对“智能驾驶”技术的研发投入,推动“智能驾驶”技术的进步和发展,为消费者提供更加安全可靠的“智能驾驶”产品。

“智能驾驶”是一个充满机遇和挑战的领域。我们既要拥抱科技的进步,也要保持清醒的头脑。只有这样,才能真正实现“智能驾驶”的价值,让它成为我们安全出行的可靠助手。

最后,我想用一组数据来结尾,这组数据来自美国国家公路交通安全管理局(NHTSA),统计了2021年7月至2022年5月期间,涉及配备高级驾驶辅助系统(ADAS)的车辆事故报告。报告显示,特斯拉Autopilot系统涉及的事故数量最多,其次是本田和斯巴鲁。虽然这不能完全归咎于“智能驾驶”本身的缺陷,但也足够引起我们的重视。

这组数据提醒我们,“智能驾驶”技术的安全性还有待提高,我们不能盲目信任,更不能掉以轻心。在未来的日子里,希望我们都能更加理性地看待“智能驾驶”,让它真正成为我们生活中的助力,而不是潜在的威胁。