刘长瑜艺术人生简述

一、梨园新星的诞生(1942-1961)

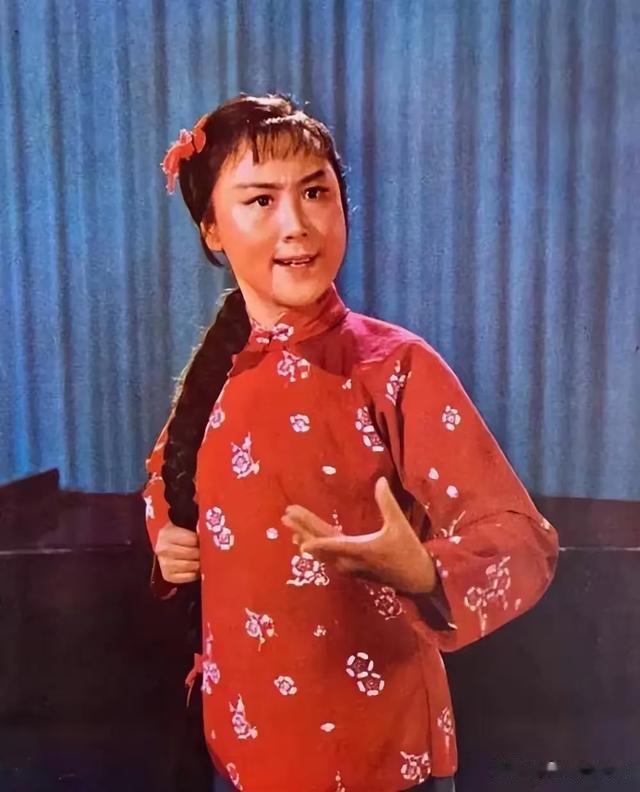

刘长瑜1942年生于北京,幼年因父亲入狱家道中落,少年时期迷上京剧,12岁考入中国戏曲学校专攻花旦。1961年,她在京剧《卖水》中饰演丫鬟梅英,以64句“表花”唱段惊艳四座。其灵动的眼神、脆亮的嗓音和俏皮的表演打破传统程式,将花旦艺术推向新高度,该剧自此成为经典教材。

二、《红灯记》塑造永恒经典(1963-1971)

1963年,刘长瑜临危受命接演京剧《红灯记》中的李铁梅。面对从花旦到革命英雄的转型挑战,她深入研读革命著作,重塑表演方式:将花旦的娇俏转化为坚毅眼神,用刀马旦功底完成高台翻滚动作。1964年首演时,她甩动麻花辫高唱“打不尽豺狼决不下战场”的形象震动全国。1971年该剧被拍成电影,李铁梅举红灯的造型成为时代符号,唱段传遍大街小巷。

三、人生如戏的坎坷岁月(1964-1979)

事业巅峰期,刘长瑜遭遇生活重创:1964年新婚仅四个月,首任丈夫白继云因肺癌离世;特殊年代中,《红灯记》被卷入政治风波,她多次遭受审查。1979年,第二任丈夫、琴师老金用多年陪伴助她走出阴霾,两人共同抚养儿子并坚守舞台。

四、耄耋之年的艺术坚守(2000至今)

83岁的刘长瑜仍活跃于京剧界:在长安大戏院为传统戏传承拍案疾呼,在养老院即兴清唱《红灯记》引发三代观众共鸣。其塑造的李铁梅持续焕发新生:AI修复版电影在短视频平台播放量破亿,00后票友将“都有一颗红亮的心”改编为国风摇滚。她晚年常驻足梅兰芳纪念馆,见证百年京剧的变与不变。

核心价值:从胡同墙头偷艺的贫苦女孩到时代符号的塑造者,刘长瑜以匠魂突破行当桎梏,用人生坎坷注解戏文真谛。李铁梅的红灯穿越半个世纪依然闪亮,印证着真正的艺术能超越时代浪潮,在裂变与传承中永续生命。

【开屏暴击:麻花辫下的血色人生】

1971年某个夏夜,北京胡同里14寸黑白电视机前挤满街坊。屏幕中扎着麻花辫的姑娘眼含热泪唱"我家的表叔数不清",谁曾想这个举着红灯的"铁姑娘",现实中正抱着亡夫的练功服在殡仪馆后院发疯似的耍剑?从偷扒戏院墙头的贫家女到全民偶像,83岁的刘长瑜用半世纪人生证明:戏台上的红灯能照亮时代,却照不穿命运布下的荆棘。

【梨园野草破土记】

1942年寒冬,北平周家大宅的婴啼刺破雪夜。这个含着金汤匙出生的女娃,九岁时家道崩裂——父亲入狱,母亲变卖首饰带她挤进大杂院。胡同对面戏班的锣鼓成了她的摇篮曲,12岁丫头扒着墙头偷学《贵妃醉酒》,磨破的布鞋在雪地里踩出倔强的脚印。"学戏可比讨饭苦!"考官盯着她补丁摞补丁的裤腰。小长瑜眼珠锃亮:"能给口热乎饭就成!"

【梅英怒放惊四座】

1961年长安大戏院后台炸了锅。化妆师举着油彩笔哆嗦:"刘老师,梅英的翠钿贴歪了!"刘长瑜抄起铜盆"咣当"砸地:"要的就是这股野劲儿!"那出《卖水》里的"表花名",64句唱词要在三米戏台连唱带舞,老票友嚼着茶叶沫子打赌:"这丫头撑不过半炷香!"谁料幕布起处,眼波带钩的"小丫鬟"满场飞旋,把台下盖碗茶震得叮当响。散场时戏迷围堵后台:"梅英姑娘给咱唱段黄梅调呗!"

【铁梅涅槃炼真金】

1963年秋雨浇透排练厅的窗棂。刘长瑜攥着《红灯记》剧本的手直冒冷汗——导演阿甲摔了茶缸:"停!你这是要上战场还是逛庙会?"众人屏息中,她冲进资料室啃完《红岩》,三天后顶着黑眼圈亮相,眼里燃着江姐般的烈火。当两米高台上那个甩着麻花辫翻跟头的李铁梅横空出世,连琴师都看傻了眼:"这哪是唱戏,分明是拼命!"

【洞房烛泪映孤影】

1964年正月初八的婚房,龙凤蜡烛淌着血泪。新郎白继云咳着血给新娘别红头花,刘长瑜摸着军装呢料上的新领章,忽然想起师傅那句"戏子有情,锣鼓无情"。四个月后肺癌诊断书像催命符,把26岁的她钉在太平间铁门前。守灵夜,她偷出丈夫的练功服,在殡仪馆后院耍了整宿《霸王别姬》,剑光劈碎月光,吓得打更老头尿了裤子:"虞姬娘娘显灵啦!"

【破晓重生遇知音】

1979年清明的排演场,五岁娃娃被绑在长条椅上啃椅腿。刘长瑜对着镜子疯练《春草闯堂》,新来的琴师老金塞来饭盒:"刘老师,孩子饿得前胸贴后背了!"这个山东汉子后来总在她醉酒时默默捡碎酒瓶,用二十年光阴把她从"李铁梅"变回"刘长瑜"。某夜她借着二锅头的劲儿问:"图啥?"老金擦着胡琴嘟囔:"就图你当年耍剑那股疯劲。"

【幕落人散茶未凉】

2023年重阳节,长安大戏院贵宾厅的茉莉香裹着火药味。81岁老太太一巴掌拍得茶盏跳脚:"样板戏怎么就不能演?那是拿命换的!"满座西装革履的干部噤若寒蝉,夕照把她银发染成当年的大红头绳。散会后,她摩挲着斑驳墙砖喃喃:"当年在这摔了三十七个跟头..." 背后巨幅海报上,AI修复的"李铁梅"眼神依然烫人。

【戏魂永驻】

护国寺街的银杏叶黄了又绿,总有戏迷瞧见穿布鞋的老太太在梅兰芳纪念馆前发呆。抖音疯传养老院联欢会视频:刘长瑜清唱《都有一颗红亮心》突然卡壳,转脸笑出满脸沟壑:"老喽,该换你们挑担啦!" 屏幕外刷爆的弹幕糊成红海:"奶奶,您那盏红灯,我们接着传!"

(梨园浮世绘:00后票友把"铁梅摇滚版"捧上音乐榜,直播间打赏的电子红头绳能绕地球两圈。京剧院的AI全息剧场里,年轻版刘长瑜正与虚拟梅兰芳对唱《游园惊梦》,机械臂操控的水袖拂过百年时光。)

【序章·血色戏台】

殡仪馆后院的月光白得瘆人,26岁的刘长瑜攥着亡夫汗津津的练功服,剑锋劈碎满地银霜。远处传来打更老头尿裤子的尖叫:"闹鬼啦!虞姬娘娘显灵啦!"这个白天刚在电影里举着红灯高唱"打不尽豺狼不下战场"的全民偶像,此刻正对着虚无处嘶吼:"说好的白头到老呢?"命运给她递的剧本,永远比戏台上更残忍。

一、胡同里的偷戏丫头(1942-1953)

北平护国寺胡同飘着炸酱面香气的傍晚,总有个瘦猴似的小丫头踩着青砖扒墙头。周家败落后,九岁的刘长瑜跟着娘挤进大杂院,对面戏班子咚咚锵锵的锣鼓声成了她的止疼药。班主老赵头发现她时,这丫头正蹲在茅房顶上比划《贵妃醉酒》的卧鱼动作,补丁裤腰里塞着偷藏的窝头渣。"小贼骨头!"老赵头抡起笤帚疙瘩追出三条街,第二天却在后台撞见这丫头蜷在戏箱里睡得流口水。那年冬天特别冷,她娘当掉最后一件狐皮袄换回半袋棒子面,刘长瑜把冻裂的手插进面袋里发誓:"早晚我要吃上戏班的白面馍!"

二、戏校里的拼命三娘(1954-1961)

中国戏曲学院的青砖地见证过太多血汗。天不亮,刘长瑜就绑着沙袋在冰面上练圆场功,棉裤磨破露出冻疮也不停脚。食堂大师傅老李头记得清楚:"那丫头顿顿能啃五个窝头,吃完就蹲灶台边吊嗓子,震得蒸笼盖直蹦跶。"1959年排《卖水》,她为演活俏丫鬟梅英,愣是追着胡同里真丫鬟学了一个月端茶倒水。首演那夜,64句"表花名"唱得满场叫好,老戏迷王掌柜的翡翠扳指都拍裂了缝:"这哪是丫鬟?分明是成了精的百灵鸟!"

三、铁梅背后的生死劫(1963-1971)

1963年秋雨浇得长安大戏院青瓦发亮。导演阿甲把剧本摔得啪啪响:"刘长瑜!你当李铁梅是逛庙会的小媳妇?"全剧组看着这个惯演娇俏花旦的姑娘冲进资料室,三天三夜没合眼啃完《红岩》《青春之歌》。再露面时,她眼里的火苗烧得化妆师不敢对视。两米高台翻跟头那场戏,钢丝绳勒进肉里血染红衣,她愣是咬着麻花辫没喊疼。1971年电影上映当天,全国供销社的红头绳被抢购一空,可没人知道女主角正在太平间门口发疯似的耍剑——新婚四个月的丈夫被肺癌夺走时,她刚学会织第一条红围巾。

四、戏疯子与琴痴(1972-1999)

1979年清明的排演场飘着二锅头味。五岁儿子被拴在条椅上啃木头,刘长瑜对着镜子把《春草闯堂》唱了三十八遍。新来的琴师老金蹲在角落扒拉冷饭,突然往她饭盒里塞了俩茶叶蛋:"刘老师,孩子尿裤子了。"这个山东汉子后来总在她喝醉时收拾碎酒瓶,有次被她拿剑指着脖子也不躲:"当年你在殡仪馆耍剑,我就蹲墙根看着,心想这娘们够疯,配得上我的弦。"1998年香港回归晚会,56岁的刘长瑜带着徒弟重演《红灯记》,老金在后台突发心梗。抢救室外,她攥着丈夫的胡琴哼了一夜《四郎探母》,护士说那调子里带着血丝。

五、永不熄灭的红灯(2000-2024)

2023年重阳节的长安大戏院炸了锅。81岁老太太拍桌子震得茶杯跳舞:"样板戏怎么就不能唱?那些唱腔里掺着人血!"满屋子西装革履的年轻干部缩着脖子,夕照把她满头银丝染成当年的大红头绳。抖音上疯传的养老院视频里,她唱着唱着突然卡壳,转脸笑出满脸沟壑:"老喽,该换你们举红灯啦!"评论区00后戏迷把弹幕刷成红海:"奶奶,我们给李铁梅打call!"京剧院的AI全息剧场里,虚拟版刘长瑜正和数字梅兰芳对唱,机械水袖拂过百年时光。有戏迷发现,全息影像的眼角闪着泪光——工程师偷偷导入了她珍藏的亡夫胡琴录音。

【终章·戏比天大】

护国寺胡同拆迁那天,刘长瑜杵着拐杖在废墟里扒拉出半块青砖。砖缝里嵌着五十年前的胭脂渣,风一吹,仿佛又响起偷戏丫头咯咯的笑声。抖音直播间里,十万年轻人戴着VR设备跟全息李铁梅学甩辫子,电子红头绳在虚拟空间汇成星河。当AI用她的声线唱起新编摇滚版"都有一颗红亮的心",养老院窗边的老太太忽然握紧胸口的胡琴穗子。或许真正的艺术从来不会死,它只是换了副皮囊,在人间世世代代借尸还魂。