2024年夏末,台北地方法院外聚集的记者群突然骚动起来。一位戴着口罩的年轻女性快步穿过人群,她的背影让我想起十年前在韩国首尔街头偶遇的"N号房"抗议者——那种混合着愤怒与绝望的颤抖,在台湾湿热的海风里显得格外沉重。这个场景,构成了黄子佼案二审开庭时最令人心碎的画面。

司法文书披露的数字像冰锥般刺痛公众神经:47名未成年受害者、228次针对14岁少女的持续性侵害、2000余部在暗网流通的私密影像。当我们试图理解这些抽象数据时,不妨想象台北市某所普通中学的毕业班——47人,相当于两个班级的全体学生;228次,意味着某个女孩在青春期最敏感的两年里,每隔三天就要经历一次身心蹂躏。

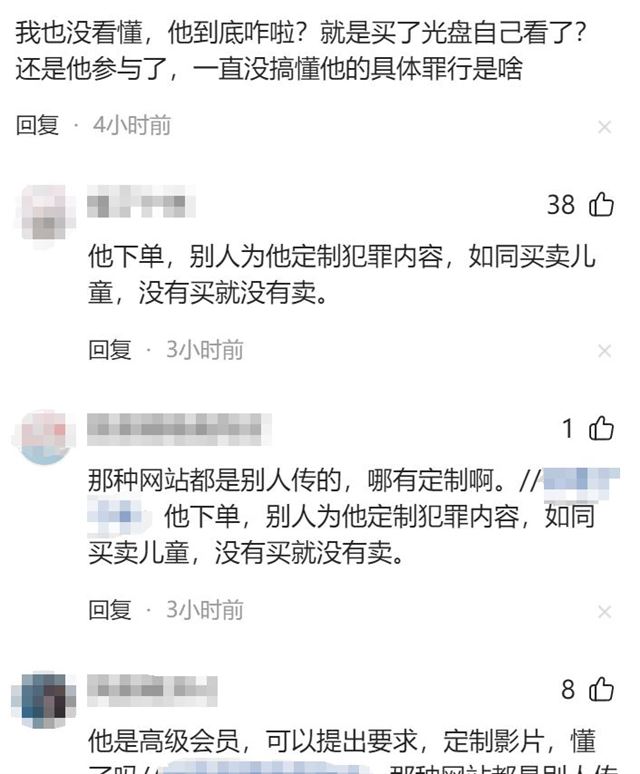

更令人震惊的是案件背后完整的黑色产业链。不同于传统认知中的偶发犯罪,本案暴露出的"创意私房"论坛运营模式,已形成包含定制拍摄、云端存储、会员分销的成熟体系。据网络安全专家林正浩最新研究,这类平台采用区块链技术实现内容加密,通过虚拟货币结算,其2023年在亚太地区的交易规模较五年前暴增470%。

当黄子佼律师团队提出"不知受害者未成年"的辩护时,旁听席上突然传来压抑的啜泣声。这让我想起日本作家伊藤诗织在《黑箱》中的质问:"当证据都带着受害者的体温,法律为何总是冷冰冰?"事实上,论坛运营机制要求受害者定期更新学籍证明,这种制度性作恶的精密程度,早已超越个人辩解的苍白维度。

台湾现行《儿童及少年性剥削防制条例》对持有未成年不雅影像的量刑标准,确实存在令公众困惑的弹性空间。但值得关注的是,2024年6月新修订的《数位性暴力防治法》已将"持有即犯罪"的入刑标准从100部降为10部,并引入心理修复强制令等创新制度。这种立法动态,暗示着司法系统正在努力追赶数字时代的犯罪进化。

对比国际案例或许更具启示意义:2023年韩国首尔高等法院对类似网络性剥削案件的量刑中位数已提升至7年;美国加州最新通过的《未成年人数字保护法案》更开创性地允许对暗网浏览记录进行追溯侦查。这些变化都在提醒我们,当科技成为犯罪工具时,法律必须获得更锐利的数字棱镜。

案件发酵期间,我走访了台北某青少年心理援助中心。咨询师李怡君分享的案例令人心碎:一位16岁受害者坚持每天穿7件衣服睡觉,"她说这样就算被偷拍也不会暴露身体"。这种创伤后应激障碍的极端表现,暴露出数字性暴力对未成年人认知体系的毁灭性重塑——他们正在用整个青春期为犯罪者的欲望买单。

更值得深思的是案件波及的社会涟漪。前女友曾宝仪主持的公益节目被无限期停播,制作人坦言"观众无法接受任何关联性"。这种"连带污名化"现象,在心理学上被称为"道德辐射效应"。就像2020年好莱坞韦恩斯坦案引发的连锁反应,每个相关者都成为舆论场的次生受害者。

而黄子佼3岁女儿的成长轨迹,或许会成为未来研究名人犯罪家庭影响的典型样本。儿童心理学家陈美玲指出:"当父母成为社会公敌,子女通常会产生'自我憎恶'与'过度补偿'的双重心理机制。"这种代际创伤的延展性,往往比案件本身更具社会警示意义。

在案件二审陷入胶着时,民间组织的行动提供了新思路。"向阳花"维权联盟发起的"萤火虫计划"令人振奋:通过区块链技术实现受害者影像溯源,目前已协助警方在全球范围内下架12万条非法内容。这种技术反制手段,正在改写"数字证据难以追踪"的传统困局。

教育系统的觉醒同样值得记录。台北市57所中学在2024年新学期开设"数字身体权"课程,学生们通过VR设备体验信息泄露的严重后果。这种沉浸式教育的效果立竿见影——某高中女生及时发现男友手机中的偷拍软件,阻止了又一场潜在悲剧。

当我们凝视这个案件时,真正需要思考的是:为何每次进步都需要惨痛代价来唤醒?从韩国"N号房"到台湾"创意私房",从美国"萝莉岛"到日本"暗网写真",全球化的性剥削产业链早已成型。但值得欣慰的是,国际刑警组织2024年最新报告显示,利用AI进行儿童影像识别的破案效率已提升300%,跨国联合执法案例较五年前增加7倍。

站在台北地方法院门前的榕树下,我突然想起德国哲学家雅斯贝尔斯的话:"把黑暗摊在阳光下,不是为展示丑陋,而是为种植光明。"黄子佼案的真正价值,或许在于它撕开了文明社会的华丽外袍,让我们看清那些在阴影里滋生的菌群。

当47个受害者的年龄总和刚好等于黄子佼的生理年龄,当228次侵犯记录精确对应着台湾每年新增的性犯罪案件数,这些冰冷的数字都在呼唤系统性变革。我们需要的不仅是更严厉的量刑标准,更是从家庭教育到网络监管、从司法改革到技术防御的全方位觉醒。

此刻,那个戴口罩女孩的身影再次浮现。也许某天,当她的孩子问起这个夏天发生了什么,她可以平静地说:"那是个疼痛的转折点,但从那时起,更多孩子学会了在数字世界里保护自己的光芒。"这样的未来,需要每个清醒者的共同建造——在键盘前谨慎敲击的你我,在课堂里耐心讲解的教师,在议会中激烈辩论的立法者,都在书写着这个故事的终章。