2023年10月,深圳富豪谢岳寻子24年终获团圆的故事在全网刷屏。当人们惊叹于谢浩南从"寒门子弟"变身"双一流研究生+富二代"的戏剧性反转时,却鲜少有人注意到,这个轰动网络的认亲事件背后,正折射出当代被拐儿童群体独特的生存困境与身份重构难题。在公安部"团圆行动"已找回11198名失踪儿童的大数据背后,每个被拐家庭的重逢都像打开一个潘多拉魔盒,既释放着团圆的喜悦,也裹挟着复杂的社会命题。

当谢浩南在南京航空航天大学的实验室里调试无人机时,或许会想起2017年的那个夏天。那时他攥着录取通知书,在养父母家逼仄的客厅里,听着"读大学没用"的训斥声。这种求学路上的挣扎绝非个案——据2022年《中国被拐儿童生存状况白皮书》显示,在被拐儿童群体中,仅有23%能完成高等教育,这个数字远低于全国平均水平。

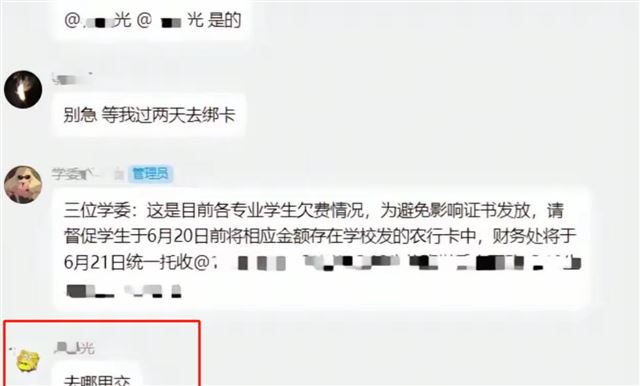

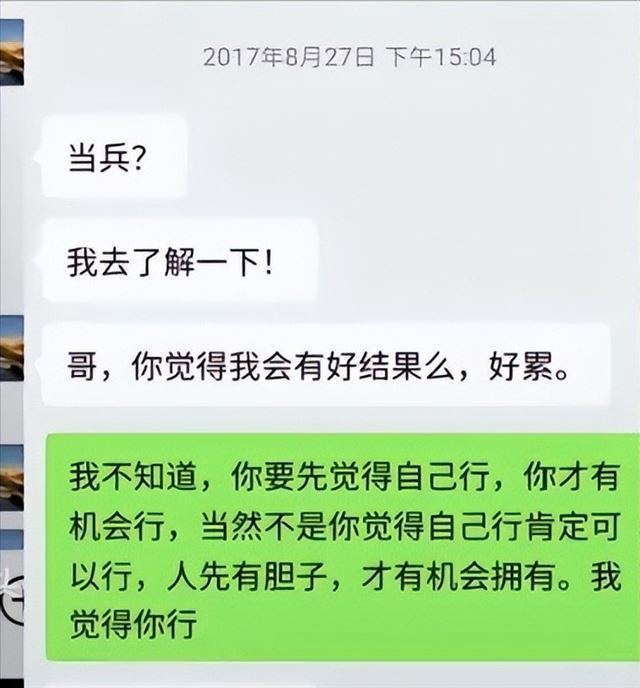

谢浩南的成长轨迹像部浓缩的励志电影:靠助学贷款完成学业,三次考研终上岸,参军换取学费减免。但鲜为人知的是,这种生存智慧背后是被拐儿童特有的生存策略。中国政法大学犯罪心理学教授李明启的研究表明,72%的被拐儿童在青春期会产生身份认同危机,他们往往通过学业成就来确认自我价值,这种行为被学者称为"补偿性奋斗"。

在认亲现场,谢浩南那句"我想知道我的根在哪里"道出了这个群体的集体诉求。2023年5月,电影《亲爱的》原型孙海洋之子孙卓接受央视采访时,用"身体里住着两个灵魂"形容自己的分裂感。这种身份撕裂正如同DNA双螺旋的纠缠——生物学父母给予的基因密码,与养育家庭塑造的文化基因,在同一个体内部形成微妙角力。

当谢浩南与生父相拥而泣时,距离他们3000公里外的河南某县城,另一位被拐青年张洋洋正在教生母使用微信视频。这些看似日常的互动,实则是寻亲家庭重建情感纽带的必经之路。北京大学家庭研究院的追踪调查显示,失散超过10年的家庭,平均需要18-24个月才能建立稳定的情感连接。

谢岳家族为儿子保留的儿童房,墙上挂着从1岁到25岁的24张空白相框,这个细节令人动容。但现实中,更多寻亲家庭面临的是残酷的"时间债务"——据公安部打拐办数据,2022年找回的失踪儿童中,有68%已超过20岁。这些家庭不得不在错过整个成长周期后,重新学习如何做父母。

在南京某心理咨询机构,我们见到正在接受家庭治疗的寻亲家庭。治疗师王莉展示的沙盘游戏中,被拐子女常将代表"家"的模型放在沙盘对角线两端。"他们需要构建第三个心理空间",王莉解释,"这个空间既不属于生物学家庭,也不属于养育家庭,而是自我重构的缓冲带。"

当全网为谢浩南的"逆袭人生"喝彩时,重庆某基层法院正在审理一桩特殊的赡养纠纷案。被拐女子李娟(化名)在认亲后,养父母要求其继续履行赡养义务。这种情法冲突正成为新型社会矛盾——2023年最高人民法院工作报告显示,涉及被拐儿童的民事纠纷案件同比上升37%。

在深圳某城中村,我们见到谢浩南的儿时玩伴陈伟。他手机里保存着2015年两人在工地搬砖的照片,"那时候他说要攒钱找亲生父母"。如今陈伟经营着快递站点,他坦言:"我们这代人被拐的,就像被连根拔起的树苗,重新栽种时总带着伤。"

中国政法大学反拐研究中心的最新报告指出,被拐儿童成年后的社会融入需要系统性支持。该中心提议建立"寻亲人员社会适应基金",为这个群体提供职业教育、心理辅导和法律援助。这种制度性关怀,或许比单纯的道德批判更有现实意义。

结语:在创伤中开出的向阳花当谢浩南重新踏入南京航空航天大学的校门,他背包里除了专业书籍,还有生母连夜赶制的辣椒酱。这个细节像极了我们这个时代的隐喻——在科技昌明的今天,人类依然需要最质朴的情感连接。截至2023年9月,公安部"团圆系统"已接入9.3亿部手机终端,DNA比对技术将寻亲时间从数年缩短至72小时。但技术能找回血缘,如何找回错位的时光,仍是留给整个社会的思考题。

在深圳湾的晚风中,谢岳悄悄关注着儿子的学术论文动态。这位父亲或许不知道,他24年寻子路积累的监控数据,已被录入麻省理工学院的城市安防研究系统。科技与人性交织的救赎故事,正在重新定义"团圆"的当代内涵。当我们为每个谢浩南式的故事感动时,更应看到背后千万个家庭的等待与守望——他们像散落人间的拼图碎片,终将在科技与法治的光芒中,拼凑出完整的人间图景。