参考文献:

中国心血管健康联盟发布《中国居民血脂异常现状调查报告》(2023) 美国心脏协会期刊《循环》:《饮食模式与血脂水平关系的前瞻性研究》(2024) 中华医学会《中国成人血脂异常管理指南》(2023版) 国际血脂研究学会《饮食因素对血脂影响的系统评价》(2024)

当医生告诉你"血脂高"时,你第一反应是什么?大多数人会立刻联想到平日里吃的肥肉、油炸食品。确实,这些食物对血脂有影响,但令人意外的是,最新研究发现肥肉并非高血脂的"头号杀手"。真正的"元凶"可能就藏在我们日常饮食中,甚至是你认为健康的食物里。这些发现颠覆了传统认知,值得我们深入了解。

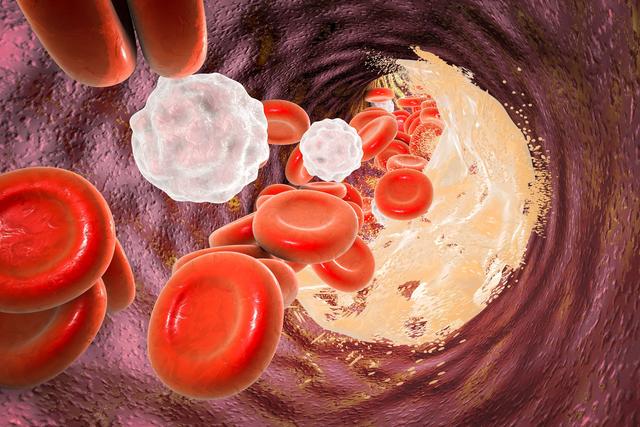

血脂异常已成为现代人健康的隐形杀手。据统计,我国成年人血脂异常患病率高达40.4%,其中大部分人并不知晓自己的血脂状况。更令人担忧的是,血脂异常与心脑血管疾病密切相关,心脑血管疾病已连续多年位居我国居民死亡原因首位。

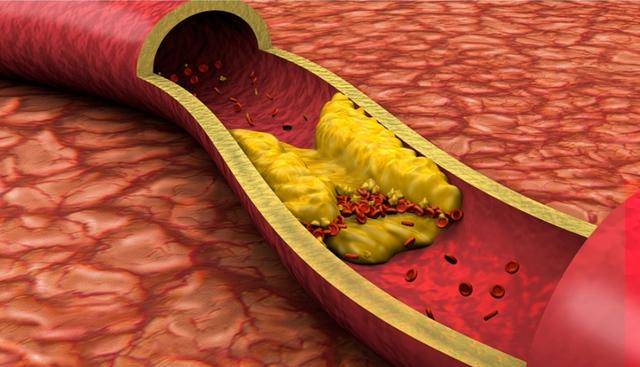

血脂是指血液中的脂类物质,主要包括胆固醇、甘油三酯等。正常情况下,适量的血脂对人体至关重要,它们参与细胞膜的构成、合成某些激素、维持神经系统功能等。但当血脂水平超过正常范围,便成为动脉粥样硬化的重要风险因素。

广泛流传的说法是高脂肪食物如肥肉是导致高血脂的主要原因。有趣的是,最新研究发现单纯的肥肉摄入与血脂升高的相关性并没有想象中那么直接。真正让血脂"爆表"的三类食物,可能就在你的餐桌上,每天都在悄悄影响着你的血管健康。

第一名:精制糖。这位"隐形杀手"几乎无处不在,从甜饮料、糕点到各种加工食品,都含有大量添加糖。研究表明,过量摄入精制糖会导致肝脏合成更多甘油三酯,直接提高血脂水平。一项追踪1万名成年人的研究发现,每天摄入含糖饮料超过一杯的人群,其甘油三酯水平比不喝的人群高28%。更值得警惕的是,许多所谓的"低脂食品"虽然减少了脂肪,却添加了大量糖分来增加口感,反而对血脂健康更不利。

精制糖如何影响血脂?当我们摄入过多糖分时,超出身体即时能量需求的部分会转化为脂肪存储。肝脏会将多余的糖分转化为甘油三酯,这些甘油三酯会通过极低密度脂蛋白进入血液循环,导致血脂升高。长期高糖饮食还会增加胰岛素抵抗风险,进一步扰乱脂质代谢。

第二名:反式脂肪。虽然近年来各国逐渐限制食品中的反式脂肪含量,但它仍然存在于许多食品中,尤其是油炸食品、人造奶油、某些烘焙食品和零食中。反式脂肪的危害在于它不仅能提高"坏"胆固醇(低密度脂蛋白胆固醇)水平,还会降低"好"胆固醇(高密度脂蛋白胆固醇)水平,这种双重打击使其成为影响血脂的重要因素。

反式脂肪是如何产生的?它主要来源于液态植物油经过氢化处理后形成的固态脂肪。这种加工方式使得食品保质期延长,口感更佳,但同时也带来了健康隐患。研究显示,每天摄入2%的热量来自反式脂肪,冠心病风险就会增加23%。

第三名:精制碳水化合物。白米、白面、精制面包等精制碳水化合物在加工过程中失去了大部分膳食纤维和营养物质,但保留了高热量特性。这类食物进入人体后迅速转化为葡萄糖,导致血糖快速上升。当摄入过多时,多余的葡萄糖同样会转化为甘油三酯。一项针对5000名成年人的研究发现,高精制碳水饮食与高甘油三酯、低高密度脂蛋白胆固醇水平显著相关。

令人惊讶的是,传统认为的高血脂"罪魁祸首"——肥肉,并未进入前三名。这打破了很多人的认知。实际上,适量摄入优质动物脂肪对健康无害,某些饱和脂肪甚至有助于提高高密度脂蛋白胆固醇。关键在于脂肪的质量和摄入量。

最新研究揭示,导致血脂异常的因素是多方面的,不能简单归咎于某一类食物。除了饮食因素外,缺乏运动、吸烟、过量饮酒、压力过大等生活方式问题也会影响血脂水平。此外,遗传因素在血脂调节中也扮演重要角色,家族性高胆固醇血症患者即使饮食控制得当,仍可能面临血脂异常问题。

如何科学预防和改善高血脂?除了减少上述三类食物的摄入,我们还可以从以下几个方面入手:

增加膳食纤维摄入。膳食纤维能够结合胆汁酸并促进其排出体外,间接降低胆固醇水平。建议每天摄入25-30克膳食纤维,来源可以是全谷物、豆类、新鲜蔬果等。

选择健康脂肪。橄榄油、鱼油、坚果等含有的不饱和脂肪酸有助于降低低密度脂蛋白胆固醇,提高高密度脂蛋白胆固醇。深海鱼类富含的ω-3脂肪酸具有显著的降甘油三酯作用。

适量运动。研究表明,每周至少150分钟的中等强度有氧运动可有效改善血脂状况,尤其是提高高密度脂蛋白胆固醇水平。

控制总热量摄入。无论哪种食物,过量摄入导致能量盈余都可能转化为脂肪,影响血脂健康。保持健康体重是血脂管理的基础。

保持良好作息。充足的睡眠和适当压力管理也能优化血脂状况。研究发现,长期睡眠不足和慢性压力会导致脂质代谢紊乱。

定期监测血脂。建议40岁以上人群每年检查一次血脂,有心血管疾病家族史或其他风险因素的人群可适当增加检查频率。

特别值得注意的是,血脂异常早期往往没有明显症状,许多人直到发生心脑血管事件才被发现血脂异常。这更凸显了预防和定期检查的重要性。

在膳食调整上,地中海饮食模式被证明对血脂管理非常有效。这种饮食模式强调多摄入新鲜蔬果、全谷物、橄榄油、坚果和鱼类,限制红肉和加工食品摄入。多项研究表明,坚持地中海饮食模式可降低心血管疾病风险达30%,其中血脂改善是主要机制之一。

另一个值得关注的发现是,同样的饮食模式对不同个体的影响可能存在差异。这涉及到精准营养学的概念——基于个人基因、肠道菌群和生活方式定制饮食建议。未来,血脂管理可能会更加个性化,而非简单地适用"一刀切"的饮食建议。

我们对血脂的认识还在不断深入。过去单纯关注总胆固醇水平的观念已经更新,现在医学界更加重视各类脂蛋白的比例和粒子大小。例如,小而密集的低密度脂蛋白颗粒比大而蓬松的颗粒更容易导致动脉粥样硬化。这些细微差别在常规血脂检查中可能无法反映,但对评估心血管风险具有重要意义。

在面对血脂异常时,药物治疗也是重要手段,尤其对于高风险人群。他汀类药物是目前最常用的降脂药物,能有效降低低密度脂蛋白胆固醇。但药物治疗并非万能,健康的生活方式调整仍是基础和长期之策。

综上所述,高血脂的真正"源头"并非单纯的肥肉,而是精制糖、反式脂肪和精制碳水化合物这些隐藏在日常饮食中的"隐形杀手"。预防和管理高血脂需要全面的生活方式干预,包括合理饮食、规律运动、戒烟限酒等。

更重要的是,我们应该摒弃对单一食物的妖魔化,建立均衡、多样、适量的健康饮食模式。

健康的血脂管理是一场持久战,需要我们的持续关注和行动。通过了解高血脂的真正源头,我们能够作出更明智的健康选择,为心血管健康奠定坚实基础。