朱有炖〔明〕

静坐闲观理自明,是非荣辱岂须争。

一身常在闲中过,万事肯于先处行。

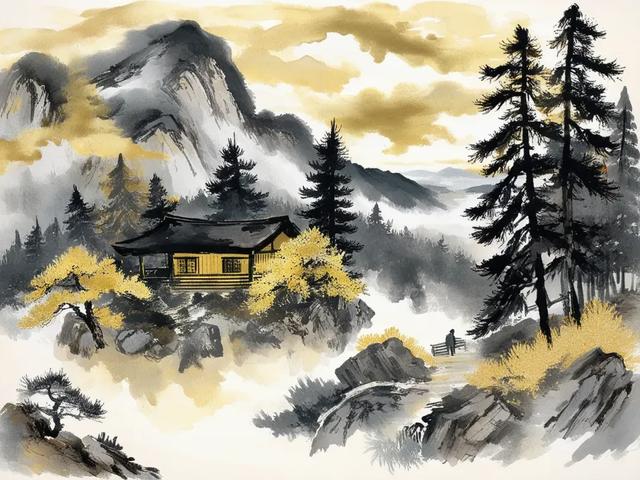

嫩竹半欹听夜雨,晚云收尽看秋晴。

两般清意谁能识,世事交游物外情。

首联:静坐明理,超脱是非之争

首联:静坐明理,超脱是非之争"静坐闲观理自明,是非荣辱岂须争"开篇即点明核心哲理。通过静坐观察,真理自然显现,如同水面平静才能映照万物。作者以"岂须争"反问,将世俗的功名争斗比作镜花水月——正如现代人沉迷手机争夺网络流量,却忽视抬头可见的星空。这种"不争"并非消极逃避,而是看透本质后的智慧选择。

颔联:闲适生活,从容处世之道"一身常在闲中过,万事肯于先处行"展现独特的生活美学。诗人像技艺高超的茶艺师,在沸水翻腾时仍能从容注水,比喻以静制动的处世哲学。这种"闲"是精神富足的表现,如同当代"躺平"青年并非真正懒惰,而是拒绝无意义的忙碌,追求更有价值的人生节奏。

颈联:自然意象,暗喻心境转化

颈联:自然意象,暗喻心境转化"嫩竹半欹听夜雨,晚云收尽看秋晴"用双重视角构建哲理图景。斜倚的嫩竹如虚心求道者,夜雨象征人生困境;雨霁云收则暗示困境后的通透。这种意象组合堪比电影中的蒙太奇手法——风雨中的狼狈与晴空下的释然交替闪现,最终定格在"秋晴"的澄明境界。

尾联:清意独存,笑看红尘纷扰"两般清意谁能识,世事交游物外情"如禅宗公案般耐人寻味。诗人像置身事外的围棋高手,既在局中落子,又在局外观势。这种超脱不是冷漠疏离,而是像资深驴友穿越喧嚣都市时,既能融入市井烟火,又能保持内心的山水清音。所谓"物外情",正是现代人追求的"生活禅"——在红尘中修行的智慧。

全诗以静制动,用简淡笔墨勾勒出世事洞明的智者形象。七百年前的文字,依然能为当代焦虑的都市人提供精神解药:当我们在信息洪流中迷失时,不妨效仿诗人静坐片刻,或许就能在手机屏幕的微光中,照见内心的明月清风。

这个名字有点像皇室中人哦

《梦里明明有六趣,觉后空空无大千》 梦里明明有六趣:梦者,未识自本心,未见自本性也。即未明心见性也。通俗讲就是未达到灵魂出窍的境界或未成佛的境界时!识神(我们的眼耳鼻舌身意各个感官)共同作用,幻化出美轮美奂的三千大千世界和芸芸众生。他(它)们是那么的直观,栩栩如生,分明就是“真实”般的存在。 觉后空空无大千:觉者,已识自本心,已见自本性也。即已明见心性也。通俗讲就是已达到灵魂出窍的境界或已成佛的境界!元神(我们的佛性或自性或本性或灵魂)出窍彰显,可见一团黑色的有完全自主意识的自由自在的无拘无束的纯粹无杂的“意识体”从肉身出离出来(分离出来),它虽无手无脚,却能见能飞,别有一番景象,那才是“真正的自我”(即真我)。那时候灵性与肉体分离,肉体犹如死寂一般,眼耳鼻舌身意或肉身的感官完全不起作用了,当然它们所幻化的三千大千世界也就是空空如也的了或不存在的了。这就跟我们平常做梦一样!在梦里时,梦境虽然是那么的“真实”。但等醒来后,才知道梦里的一切“空空如也”,并不存在。 众生皆有佛性=众生皆有灵魂!佛是觉悟的众生,众生是在迷的佛。 ~四川南充顺庆舞凤俗人范氏 原著 (随缘)