都市老年婚恋轻喜剧《我的后半生》昨晚收官。

关于影视行业如何乘上“银发经济”的风口,平台和制作公司一直都在探索。制作人黄澜追求在艺术创作中融入自己的生命体验。生孩子后,她拍《辣妈正传》;孩子上学后,她做《虎妈猫爸》;离婚后拍《我的前半生》《如懿传》;创业后做《请叫我总监》;如今随着年龄的增长,她又带来了《我的后半生》。

一部老年人追爱的电视剧如何有滋有味?黄昏恋的表象下埋藏了多少“小心机”?人们应该如何面对老去和死亡?收官之前,黄澜写下了这篇创作回顾。她说:“每个人的人生里都会有好事,有坏事,但最后,都是一个好故事。”

黄澜

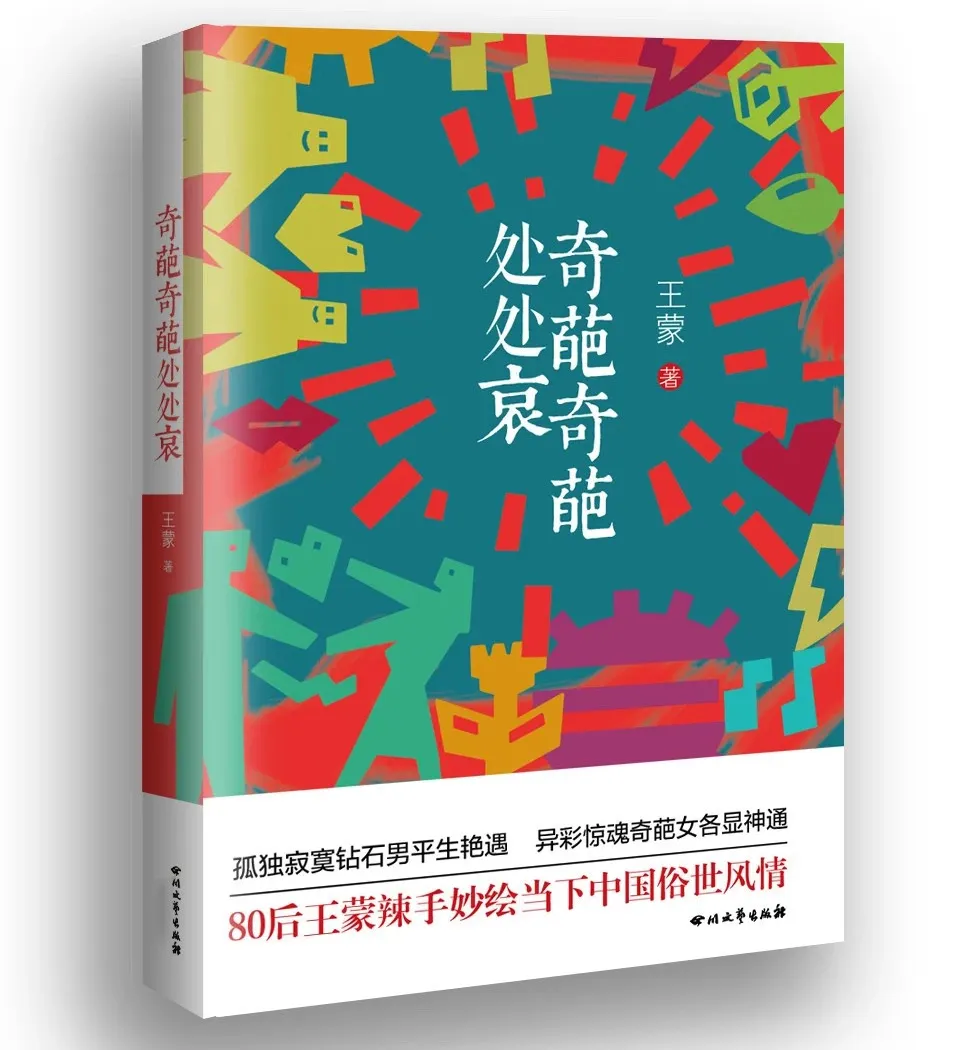

七年前,我的朋友安宁老师跟我分享一本王蒙写的小说《奇葩奇葩处处哀》,讲述沈教授跟四个女人的情感故事,这本书的推荐语叫做:“王蒙版的《非诚勿扰》”。

这句话一下子就吸引了我,首先王蒙老师的小说《组织部来了个年轻人》,是我青春期非常喜爱的作品,引发了当年的我对于理想主义如何改变官僚主义的思考;其次我在江苏卫视《非诚勿扰》当点评嘉宾多年,对于相亲积累了很多观察,所以就带着浓厚的兴趣打开了书页。

果然,这本书非同寻常,它给了我从未有过的阅读体验:原来老年人晚年的感情需求那么强烈——没有了工作的压力,却平添了生命倒计时的压力——他们甚至比年轻人更大胆,更开放!

沈教授和几任女友各个性格鲜明,栩栩如生,第一个女朋友要房子,第二个女朋友谈得来但不健康,第三个女朋友有控制欲,第四个甚至欺骗他,与此同时他开始追忆原配:她给过他无条件的爱……

这样有亲密关系探讨意义又带着黑色幽默风味的现实主义文学,它能否被改编成影视剧呢?

01一个男人和四个女人的情感故事有点像单元小品的串联,似乎是一个电影的结构,我想尝试一下把它改编成电影。

一年以后电影剧本初稿完成,我试图找电影导演合作,他们提出了一个有关市场潜力的问题:

到底有多少观众会去电影院买票看一个丧偶的老年男性,经历了四场相亲,最后回忆往日深情在原配坟前发出感慨:奇葩奇葩处处哀……人们会为bad ending买单吗?如果做成文艺片,谁来投资呢?

我一直觉得商业逻辑里面至少带着一个条件就是:人定可以胜天。可如果要改一个老沈逆袭的美好结局,他又该跟哪个女人相爱终生?

我向王蒙老师求助,你自己怎么看待沈教授?

他说,沈教授在护士长的物质要求里看到了自己的无助,但如果他换个角度,护士长的物质要求里也包含着一种对他的信任。

王蒙与黄澜

王蒙老师这段话里揭示了,很多悲剧不是天道压人,而在于人们如何修正自己看问题的角度——正念还是负面。

如果我们都是从批判的角度去塑造人物,把她们叫做“奇葩”,其实是竖起了人与人信任的隔阂。这几位女性真实的内心世界是怎样的?我们能不能从正面的角度去理解和爱她们?

而沈教授经历挫败,牵手未果,能不能从而了悟到,爱情不是从外在的关系中不停索取能量,用以缓解自己对衰老和死亡的焦虑,而是如何不断直面人生,走向自我完善。

此时我看了一部小说《乌克兰拖拉机简史》,故事讲的是从乌克兰移民到英国的老教授在妻子去世后,宣布他遇到了真爱,是一个比自己小三十岁的乌克兰性感辣妹,两个中年女儿集体反对,认为这个年轻的女人跟老头结婚绝对是为了绿卡而不是因为爱情。

接着故事在三条线的叙事中展开,主线是现实中发生的一系列情节包括女儿们如何写信给移民署告发,副线是写老父亲开始回忆二战时一家人如何从乌克兰逃亡进了德国难民营。

更有意思的是插叙,老父亲开始写科学论文《乌克兰拖拉机简史》,把世界政治力量的变迁史做了象征性的表达。

三条线融会贯通,最后走向了真正的人与人的和解,人与历史的和解,人与世界的和解。

我非常喜欢这部小说,特意去英国看望了小说的作者,坐在她满屋书香的客厅里,望着她岁月静好却疾书人生,笑对死亡,彻底缓解了我对衰老的恐惧:

原来我们可以带着创造力老去,原来老了才更有沉淀。

虽然《乌克兰拖拉机简史》里的故事自成一派,无法翻拍,却带给我一个最大的灵感:

我可以把中年子女线加到沈教授的故事里,甚至还有第三代,可以把老人大起大伏的恋爱经历做成对中年人和年轻人的生活启示,让一家人都获得由内而发的新生。

这样剧情结构就会丰满,有了中年夫妻视角,观众面拓宽了,故事量加大了,就可以发展出一个长篇电视连续剧剧本了。最后我还是走回了我的舒适区。

一晃三年过去了,到2021年的时候,因为每个月都去南京录制《非诚勿扰》,怕疫情住酒店不方便,就在南京安了一个落脚点。我在通讯录里搜索编剧人选,看到了在南京生活的编剧蓝小汐的名字。

蓝小汐

很多年前我曾看过一个她写的剧本,具有浓浓的生活质感。她告诉我,南大中文系毕业的她为了转型学习当编剧,硬是对着电视机里播出的电视剧,用文字一场场记录下来,学习编剧技巧。

我想,有这样文学功力又如此努力的人,一定错不了。

她带着一束花来到我的小家,坐在茶室喝茶:啊呀我闺蜜也住你家小区哎。

就这样,我们开启了四年的创作之路。

02原著小说里第一段情感是最完整的。连亦怜为生病的儿子谋利益,其实能够理解,把整个故事的发展线整理为先过对方女儿关,再过自己儿子关,但是务必要让她离开的时候,内心是被儿子治愈的,而不是成为众矢之的,仓皇逃窜。

第二段改编有难度,我们对有默契的灵魂伴侣还是充满了喜爱,舍不得让聂娟娟像小说里写的那样有物质困境又心理扭曲,更不希望一段心心相印的感情到后来成为彼此的退却。

小汐试了很久,差不多试了有三种方案,最后还是把这段感情的阻碍设定成癌症,跟原配还是同一种癌症,这样对沈家人打击更甚。

最后,聂娟娟虽然悄然离开,却是带着满满的、升华了的爱。

我住的地方在南京苜蓿园,白天茶室讨论一天剧本,晚上去爬对面的紫金山。看着满天星斗就在想,宇宙里有没有蕴含着超越生死的密码?

我们就让聂娟娟成为天文学家吧,心灵上她可以开解沈教授,在情感上又区别于其他女友,也会让电视画面充满诗意和浪漫,并和人物最后的走向互关。

于是我们采访了紫金山天文台的科学家,了解他们的精神世界。印象中有一次请了好几位不同研究方向的科学家吃饭,围一桌彼此介绍:这个研究黑洞、这个太阳系、这个银河、这个暗物质……我感觉这餐饭像是在太空吃的。

担心精神恋爱太文艺,同时安排一个现实生活百分百合适的对象——彭玉兰,做在丽娜妈的线上,来补充戏剧冲突。

两个女人都爱养花,一个蝴蝶兰,一个白玉兰,这样会增加很多趣味,最后让girls help girls,做一个情敌变朋友的反转,以增加对人性的讴歌。

吕原是一个具有喜剧色彩的人物,在原著中描写最为出彩。

2021年秋天,我们去北京菖蒲河公园采风,看到相亲的老人们踢毽子虎虎生威,觉得踢毽子这个运动适合吕原。

小汐参考了一个讲老年人爱情的纪录片,里面一个老太太说话神采奕奕爱打手势,她就把吕原的台词风格定位在“口号加手势”。

为了增加人物的立体性,我们设计了一个母女矛盾给吕原,让她借由跟老沈的同居,最后完成了跟女儿的和解,并从过去的离婚阴影中彻底走出来,放下控制欲,学会尊重边界。

当然,她也帮助沈教授缓解了对疾病的恐惧——每一段缘分都会给我们以心灵的启发。

到了第四个女人,我们卡住了。

小说里写的乐水珊是一个更年轻的女人,她给老头吃安眠药,自己借着老人的房子开公司。对于这个人设,我觉得有点太离奇,共鸣度低,也不太符合对亲密关系的探讨这一主题。

这最后一个出场的女人需要在前三个女人的基础上,把情节发展和主题探讨推到新高,才能压得住阵,直奔主题。如果没有合适的设定,整个改编就是虎头蛇尾,不能成立。

可最后一个女朋友究竟应该是什么样的呢?我们看了又看,想了又想。

直到有一天,我看到电影《送我上青云》里面女主人公的母亲,公主范儿十足。我一下子就领悟了,最后一个女朋友可以是各方面条件都般配的,甚至外表都很像原配,但就是跟老沈是两种亲密关系模式,内在不契合,她是一个公主,需要的是保护她的骑士,而不是教授。

他们表面上无法逾越的鸿沟是同穴共埋,乐水珊长得像原配,却要老沈的骨灰跟自己埋,而不跟原配埋,这样就有足够的空间展开戏剧冲突。

同时还可以安排一个保镖型男友,之前因为女儿反对而被动分手,最后婚礼现场用一个“生生死死陪着你“的表白戳到了她内心深处的刚需,一举抢走了她,这下又可以探讨爱情又可以推高情节,情感情节双频共振。

讨论出这个方案以后,大家都很兴奋。

但是这个“扣”这样系上了,又怎么解开呢?

我想起我妈曾经跟我爸说过:我以后可不陪你埋,我要去做遗体捐赠。

我们于是就去到南京红十字会去采访调研。老沈可以在乐水珊的压力下,也在吕原的启发下,更在自我对死亡的探索中,决定将遗体捐赠给医疗事业。这样就摆脱了“跟谁埋”的问题,也让他在生死的决定权上留下了自主的一笔。

他回忆了童年父亲自杀的创伤事件,找到了自己压抑的根源,他把座右铭“忍一时风平浪静、退一步海阔天空”换成了“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,焕发了新的生命活力。最后他带着内心的圆满决定去养老院。

爱不是从“完美对象”身上索取价值,而是实现自我后的全然奉献。

03把老人家们安顿好,我们又来张罗夫妻俩。

因为《我的前半生》当年探讨了婚外情,视角完全落在家庭主妇身上,导致扮演婚外恋人的吴越被网暴,我至今心有戚戚焉。

目前中年夫妻婚姻痛点表面上还是婚外情,我们可以继续深度挖掘婚外情,它的发生实际上跟每个人的原生家庭成长经历和社会现状都有很深的关系。我们怎么样在《我的后半生》里做出新的读解和探讨,是我特别有兴趣的表达方向。

看着花团锦簇的公公不停地陷入热恋,拖着地板渐渐枯萎的儿媳妇开始对爱情心生向往,这是可以围绕主线设计出来最有戏剧效果的中年女性。

她活在深深的责任感中,贤妻良母好儿媳,她过的日子是她妈妈最向往的生活。她没有完成与母亲的心理分离,所以她依赖妈妈,依赖丈夫,依赖一切外在系统给她的评价,她天天需要认可和鼓励,才能完成每一天的责任和义务。

她离一个有创造力的、独特自信的自我越来越远……

她在这个故事里的任务,是完成自我追寻和自我肯定。

而沈教授的儿子,相应就可以变成一个重视家庭责任、社会担当的好男人。东方文化让他学会隐忍和压抑,他不善于表达情绪,却做着一份压力很大的创业工作,他焦虑疲惫,需要情绪出口,但是母亲去世了,父亲陷入悲伤试图用新的爱情驱逐孤独,他仿佛同时也失去了父亲。

妻子每天都在用各种方法争取他的关心和爱,但读不懂他的苦闷。妻子内心是个求夸夸的小女孩,而他内心也是一个求夸夸的小男孩,他们并肩作战经营家庭,却没有办法彼此满足情感需求。

这就需要一个人格稳定,情绪健康,能够在事业上真正帮助他缓解焦虑的女子,两人有真正的共同爱好,其情感关系才能跟以利益为基础的传统婚姻关系形成矛盾和对比。

而一个独身事业型的女人,早年父母离异,后来出国又遇爱情不顺,但在跟沈青的交往中,感受到默契和深情,她重建了对关系的信任,决定适时退出,倦鸟归巢,照顾生病的父亲,也是完成跟原生家庭的和解。

为了对父亲的恋爱产生阻力和助力,女儿的视角必不可少。儿媳妇天天在家了,女儿就可以按需出现。

比起贤惠儿媳,隐忍儿子,女儿可以开朗直率,开头反对护士长,一身戾气因为受过情伤,后面力挺乐水珊,又被合葬的事情背刺,一次次的挫折中,她看到了家人的爱,终于走出了丧母之痛,与往事干杯。

主妇还要有价值观不同的闺蜜团,丈夫也有好友党,一起搭建中年群像线,每一个人最后都会走向蜕变。

家庭的里最小的那个成员,是众星捧月,也是场域里负能量最易攻击的对象。

孙子在爷爷的一段段情史中,感受到他的喜怒哀乐,也在父母的婚姻危机里,闯出一条自己的理想之路。转变了的全家人最终都不再束缚孩子,成全他实现自己的人生。

为了加强故事的喜剧效果,沈教授的相亲之路,有一股推动力量——老苟小田震,也有一个阻力——亲家母亲家公。

他们代表着两种思路,前者主张拥抱爱情接受变化,后者誓死保卫家产追求稳定。他们两种极致的价值观撕扯着所有人。

好友老丁是骑墙派,来回倒。

亲家母亲家公也是儿媳妇的原生家庭,女人强势爱表达,男人弱势做实事。小汐在这组关系上倾注了很多情感,这是她参考了自己的亲人,运用了大量的生活细节。这组关系也是我外公外婆相处的模式,我也有非常深的代入。

当我们搭建完这些关系和故事脉络以后,还做了很多调研,包括医药公司考察、投资公司调研,采访了财务总监、护士医生、老干部、运动员……

我们爬紫金山、跑玄武湖,赏月唱歌,因为我和小汐都是排球爱好者,讨论会开完就去球场,三年剧本,球技大涨,并把排球写进剧本。

结尾该怎么收?最早我的想法是让公公在养老院里唱国际歌鼓励自己精神上获得自由,并对儿媳妇说,走,去过你想要的生活。但又好像落点太小了。那他对自己的儿子该做什么表达?

直到有一天我看到了视频号上看到《醉鬼的敬酒曲》,我连忙发给小汐,我觉得这就是我想要的大结局的样子,就应该是一首这样的歌。我们应当去致敬生命中所有的好的坏的,包括孤独、衰老和死亡,这些都是生命的必经之路,也是生命予我们的馈赠。

曾经我去北戴河看王蒙老师,他说过,每一个人的人生里都会有好事,有坏事,但到最后,都是一个好故事。他说的也是——全然接纳。

这首歌把我们想要的主题都唱出来了。2022年年初,我们赶到了上海,见到了这首歌的词曲作家金承志,我邀请他参观我的画室,采访他关于这首歌的创作始末。

后来他好像变成了一个绘画爱好者,每年我都收到他公司的台历,上面是他的绘画作品。不知道是不是跟我的画室有关系,下回我要问问他。

听到《醉鬼的敬酒曲》里面,有一句“敬老狗”,小汐果断把原来的老海王“老赵”改成了“老苟”,当然我们也把“在秩序中稍作改变的自己”,改成了“在岁月中稍作改变的自己”,来回应主题。

在不断的搭建中,剧本陆陆续续往前推进。每一稿出来,策划都会带着团队进行围读,琢磨人物语气,琢磨节奏,务必让每一个人物都有自己完整的逻辑链条和语言特色。

小汐不负众望,在2023年11月写出了43万字的剧本,两年零八个月。同时她在拍摄的100天里,根据演员提的要求,不断地做补丁式的修改。

编剧蓝小汐和制片人黄澜在剧中客串演

她说:“黄老师你之前让我把故事写在南京发生,所有细节都用本地特色,我还挺高兴,后来发现原来在南京拍摄,就在家门口改剧本,编剧躲都躲不了啊!“编剧的玩笑说得就像她写的台词那样幽默。

而跟我住一个小区的她的闺蜜,就在这剧本创作的三年里,绝症去世了。小汐很长时间都在悲伤的情绪中,那些医院里的生离死别,她信手拈来,因为伤口都是新的,还在流血。

那天拍老苟葬礼,我喊她来“同哭同哭“,摄影机一开,演员们都进入状态,在监视器前的我们,哭足整整五个小时……

写这篇稿子的时候,我在混音机房完成了最后四集的混录工作,回想98天的拍摄,5个月的剪辑,2个月的音乐,我竭尽全力,也心力憔悴。

在所有的悲伤时刻,我都会想起王蒙老师的这句话:每个人的人生里都会有好事,有坏事,但最后,都是一个好故事。

我们的后半生里一定有很多个好故事。

【文/黄澜】