德国正遭遇自两德统一后最剧烈的政治震荡。

因财政部长林德纳被免职,朔尔茨总理领导下的德国“红绿灯”执政联盟在2024年末土崩瓦解,这直接导致德国提前举行大选。这次德国大选,社民党和基民盟之间的竞争异常激烈,其结果甚至会重塑欧洲政治格局。王毅部长在慕尼黑安全会议上的行动,无疑为这场选举注入了更多国际政治角逐的因素。一场电视辩论揭露了德国政坛的深层问题。2月9日,朔尔茨与默茨的首次电视辩论,被德国媒体形容为持续90分钟的“国家分裂”时刻。这场辩论的核心围绕德国面临的两大严峻挑战:经济下滑和移民困境展开。

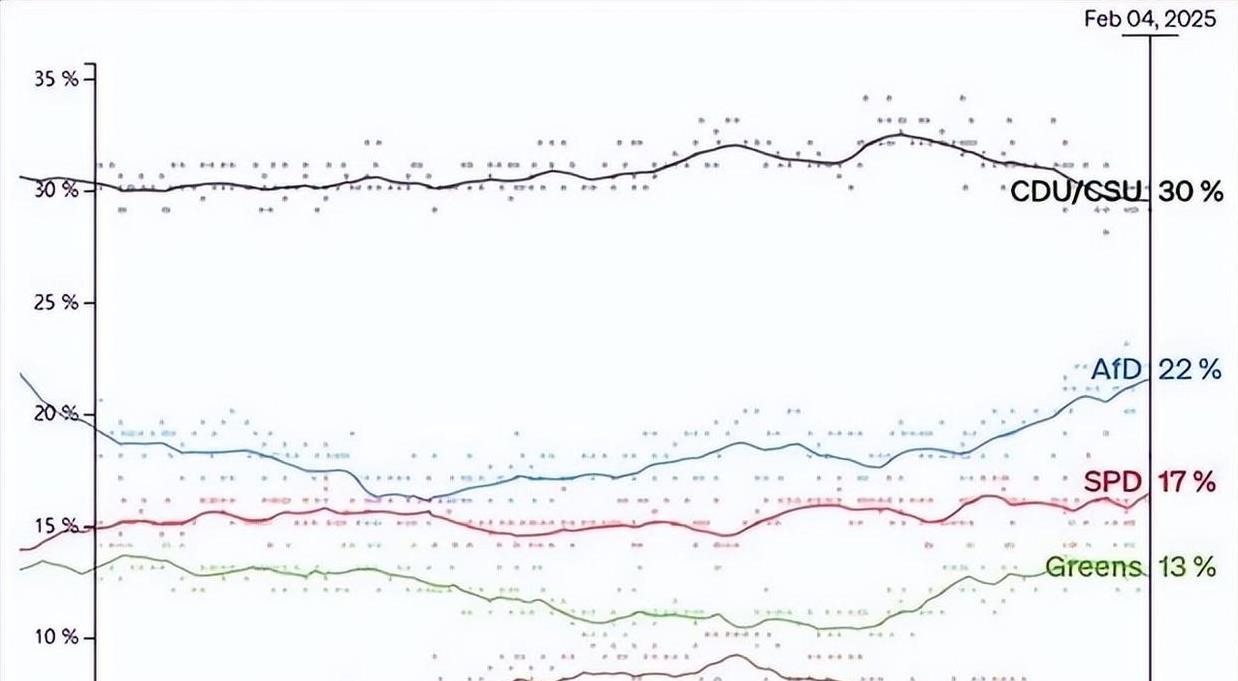

默茨猛烈抨击朔尔茨,援引了令人震惊的经济数据:三百万人失业,五万家企业倒闭,三十万个工业岗位消失,直接将责任归咎于朔尔茨的去工业化政策。他讽刺道:“中国电动汽车已令德国车企步履维艰,而总理却仍在故作姿态,拿环保说事!”朔尔茨的回应显得软弱无力,只能反复强调“稳定至上”,却被默茨一句“你甚至没有经济复苏的备选方案”直接驳斥,让他无话可说;而更为棘手的是移民问题。默茨与极右翼选择党合作,强行通过的“禁止所有非法移民”法案,虽然在保守派阵营博得喝彩,却也令朔尔茨抓住机会反击,指责其破坏了德国战后坚持的“反极右翼防线”。此次争论凸显了德国政治的深层困境:经济低迷导致民粹主义抬头,而极端化倾向又加剧了社会撕裂。最新民调显示默茨领先,基民盟支持率达30%,选择党22%,社民党仅17%。看似默茨即将执政,但组阁面临三大难题,德国或将出现“无人执政”的局面。

默茨与选择党合作的风险日益凸显:尽管默茨公开声明绝不与极右翼势力合作,但他此前在推动移民法案的过程中,却暗中与选择党达成了某种程度的妥协。就连默克尔也对此严厉批评,称之为“基民盟的耻辱”。德国工业持续低迷,两年来产出持续萎缩,直接冲击汽车行业。大众和奔驰等巨头被迫裁员数万人应对困境,而中国市场份额则正被比亚迪和蔚来等本土品牌逐步侵蚀,经济复苏面临严峻挑战。默茨的“经济增长2%”目标,在经济学家看来是脱离现实的幻想。特朗普政府拟对进口钢铝征收25%的关税,此举可能让德国汽车制造商蒙受百亿欧元的损失。与此同时,朔尔茨主张的对华合作,却因欧盟内部意见不一而举步维艰。柏林市民街头抱怨连连:“选谁都一样!政客们只会互相攻击,根本没有拯救德国的办法。” 中国则在慕尼黑向欧洲展示了不同的做法。

德国正经历内乱之际,王毅外长现身慕尼黑安全会议,成为与会者关注的焦点。他直接批评某些西方国家制造阵营对抗,只会加剧全球风险,并强调中国致力于维护多极化世界的稳定。看似温和的言辞,实则暗藏玄机。这背后,经济因素至关重要:德国汽车企业高度依赖中国市场(大众汽车在中国市场的销量占据其全球销量的30%),而中国在新能源产业链上的技术优势,恰恰是德国汽车产业转型升级迫切需要的外部支持。王毅强调“劝和促谈”的策略,与欧洲在俄乌冲突和巴以冲突中四处奔走斡旋、疲于应付的现状形成鲜明对比。德国媒体评论指出:中国在冲突中既维护自身利益,又提升国际形象,而欧洲方面则只能无奈地发出一些空洞的承诺。慕安会议报告指出,全球南方国家对中国的信任度高于西方国家。如果德国继续与美国一起推动“脱钩”,只会加快其在 新兴市场中的边缘化进程。德国面临的困境,值得世界各国认真反思。德国大选正值关键时刻,其结果不仅关乎德国自身命运,更反映出全球化进程中潜藏的深层次矛盾。长期以来被奉为圭臬的“福利国家”模式如今面临困境:高昂的劳动力成本和缺乏弹性的环保政策,导致德国制造业竞争优势急剧下降。不少经济学家已经发出严厉警告:德国模式已难以为继,唯有彻底改革才能扭转颓势。民主体制的困境在于:民众一方面要求限制移民,另一方面又需要充足的劳动力;一方面呼吁环保,另一方面又依赖工业发展,这种内在矛盾使政客不得不为争取选票而左右摇摆,最终导致政策迟滞不前,难以有效实施。反观中国的发展,则展现出截然不同的景象:当德国汽车制造商还在为电动化转型而苦苦挣扎时,中国新能源汽车已占据全球市场六成份额。

德国媒体悲观预测:“我们失去了未来!”2月23日,德国大选将决定国家未来走向。然而,无论选举结果如何,一个严峻的事实都无法忽视:旧有的世界秩序正在瓦解,而新世界秩序的规则,很可能不再由西方主导。