阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文 | 编辑 | 侯哥说历史

前言

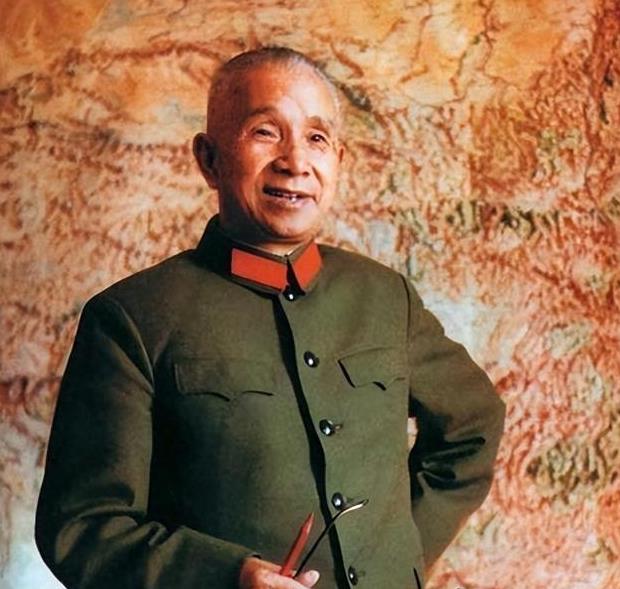

1959年,中苏边界紧张局势加剧,中国边防面临巨大压力。在这一关键时期,毛主席在军委会议中特意询问了大将粟裕的去向,并指示罗瑞卿将他召回参会,显示出对其深厚的信任。然而粟裕此时已被调至军事科学院,面对国家急需其参与的时刻,他将作何回应?毛主席为何在此时特别召回粟裕?

1958年后,中苏关系逐渐紧张,原本安宁的北方边境开始危机四伏。同时蒋介石在台湾与美国勾连,不断制造事端,妄图反攻大陆,恢复其反动政权。在这内外交困的局势下,毛主席再次想到了粟裕大将。

在毛主席心目中,粟裕一直是最杰出的军事将领之一。从抗日战争到解放战争,粟裕多次创造了战场奇迹,令毛主席赞赏有加。尤其是在抗战末期的天目山战役中,粟裕连战连捷,击溃了大量顽军,毛主席因此高兴地预言:“粟裕将来可以指挥四五十万的大军。

在解放战争期间,我军共进行了134次重大战役,其中粟裕指挥的华东野战军参与了12次歼敌3万以上的战役。他率领的部队在首年就歼灭敌军43.4万人,占全军总数的近四成。毛主席因此称赞华野为“全国战绩最辉煌的部队”。在整个三年解放战争中,解放军共歼敌807万人,华野贡献了245万,约占总数的30%,位列全军之首。

值得注意的是,我军当时采取了“向北发展,向南防御”的战略,即在关内以防御为主,争取控制东北。按计划,即使关内地区陷入困境,只要东北稳固,战局就有逆转的机会。然而粟裕却在华东战场上主动出击,通过一系列攻势作战,大量歼灭国民党主力。他与中原野战军联合行动,将国民党军队逼入绝境,大大加速了全国解放的进程。在淮海战役中,华野和中野联手歼敌55万人,基本摧毁了国民党在长江以北的主要力量,为后续的南方解放铺平了道路。

1949年9月,粟裕作为第三野战军代表团团长,出席了中国人民政治协商会议和开国大典。此后毛主席将解放台湾的重任交给了他。随着朝鲜战争的爆发,毛主席又计划派粟裕前往东北,组建东北边防军,随时准备投入朝鲜战场。可以说粟裕已成为毛主席心中关键时刻的首选将领。

1958年5月24日,中央军委在北京召开了一次重要的扩大会议,原计划是讨论军队的“整风”和“整编”问题。然而会议的焦点却迅速转向了时任总参谋长的粟裕。

新中国成立之初,徐向前元帅担任总参谋长,但由于身体一直欠佳,长期在外地休养,无法履行职责。于是聂荣臻元帅便代理总参谋长一职,整整五年之久。1951年底,刚从苏联学习归来的粟裕被任命为第二副总参谋长(当时聂荣臻是第一副总参谋长兼代理总参谋长)。三年后,粟裕接任了总参谋长的职位,而聂荣臻仍未“转正”。

事实上,粟裕更热衷于直接指挥部队作战,而非从事总参谋部的行政管理工作。当初毛主席点名让他担任总参谋长时,他曾坚决推辞,表示自己更适合在一线作战。然而在毛主席的鼓励和信任下,他还是在1954年下半年接受了这一重任。

在担任总参谋长的近四年时间里,粟裕为人民解放军的现代化和正规化建设付出了巨大努力,做出了重要贡献。他性格直率,敢于直言,不喜欢拉帮结派,这种作风在无意间得罪了一些人。

1957年1月,中央军委召开了扩大会议,与会者通过了《关于裁减军队数量,加强质量的决定》,计划在数年内将解放军的总人数削减三分之一。同时对解放军的组织结构进行了重大调整,将原有的陆、海、空、防空、公安五个军种整合为陆、海、空三个军种,防空军并入空军,公安军被撤销。在这次调整中,粟裕的建议起到了关键作用。

会议结束后,粟裕又投入大量精力,主持了空防合并、公安军撤销,以及几个总部的裁并和整编等一系列复杂的工作。一年后他再次向毛主席上书,指出解放军存在“机关庞大,某些机构重叠”等问题,提出了改进领导机构作风的建议,得到了毛主席的认可。

粟裕的初衷是减轻国家财政负担,推进精兵简政,提高部队的作战效率。然而这些举措却被一些人误解为他想要“大权独揽”,一些利益受到影响的人开始对他心生不满。

此外粟裕领导的总参谋部直接对中央军委负责,承担了许多重要工作,这在无形中削弱了对国务院负责的国防部的地位。在一些人看来,他有“越权”之嫌。

粟裕不爱下棋,不打牌,不讲究吃穿,也没有娱乐的需求。一些领导与他相处时,感到难以适应。再加上他在抗日战争和解放战争中战功赫赫,多次受到毛主席的表扬,一度成为授予元帅军衔的热门人选。这让某些人感到他的“大将”头衔含金量过高,心生嫉妒。

1955年高级将领授衔前后,社会上要求授予粟裕元帅军衔的呼声很高。国务院副总理、著名民主人士黄炎培在参加完元帅授衔典礼后,公开表示:“粟裕总参谋长过去打过多次大胜仗,是可以当元帅的。”这样的言论让一些人感到不快,认为他抢了别人的风头。

所以在1958年的中央军委扩大会议上,一些人将矛头指向了粟裕,给他罗列了一系列莫须有的罪名。对他的“批判”从5月下旬一直持续到7月上旬。粟裕坚持原则,不愿承认那些强加的指责,这让某些领导更加不满,要求他反复做检讨,前后共进行了八次。

在第九次检讨会上,陈毅站出来公开支持粟裕,他赞扬了粟裕的军事功绩和品格,还在会议中带头鼓掌,明确表示支持检讨的通过。这个行动标志着对粟裕长达两个月的持续批评终于落下了帷幕。

1959年9月15日,毛主席在中南海颐年堂主持军委扩大会议时,发现粟裕没有出席。他立即询问原因,并指示罗瑞卿:“你去告诉粟裕,就说是我说的,下一次中央军委会议一定要请他参加。”几个月后,粟裕应邀参加了在上海召开的中央政治局扩大会议。会上毛主席特意转向粟裕,语重心长地说:“粟裕啊,你的事可不能怪我啊!”

1961年,二战时期的英国名将蒙哥马利唠叨中国访问,并且拜访了毛主席。闲聊之中,蒙哥马利提到了淮海战役,并夸奖毛主席说:“毛主席真是一个军事专家,尤其是淮海战役的表现,实在太亮眼了!”毛主席对于蒙哥马利的赞赏说道:“除我之外,我的很多战友也很厉害,有这么一个人,叫粟裕,淮海战役就是他指挥的!”

从很多方面都可以看得出来,毛主席非常的信任和欣赏粟裕的军事能力,毫不犹豫地夸赞粟裕,粟裕也没有辜负毛主席的期待,无论是抗日战争、解放战争还是说建国后,对于国家来说都是非常重要的。

晚年的时候,由于年龄的增长,许多老年病并发症出现在了粟裕身上,但是粟裕依旧心系祖国的国防与军事建设,利用空闲时间,编著了多本有关军事的著作,例如《粟裕回忆录》《粟裕传》《粟裕文选》,这些书籍记述了粟裕对于军事的理解,提及到了一些重大战役的决策和细节。

1984年,77岁的粟裕身体状况越来越差,病情恶化严重。在此期间,粟裕大将的战友也是多次前来看望,问候身体状况,其中就包括军委副主席杨尚昆。

但是人终究抵不过生老病死,1984年,粟裕逝世,享年77岁。