阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文 | 编辑 | 侯哥说历史

前言

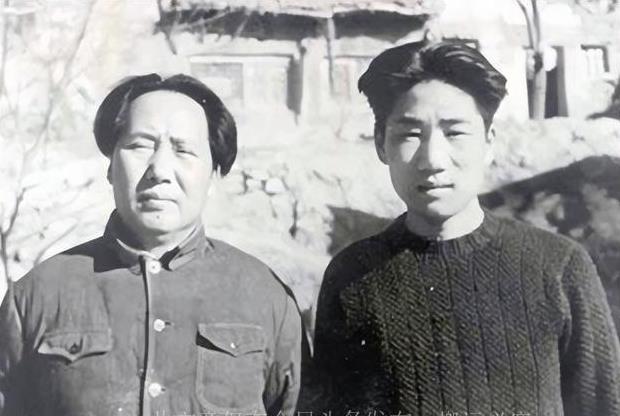

毛岸青是毛主席与杨开慧的次子,从小经历了家破人亡、颠沛流离的童年,在艰难环境中成长,留下了伴随一生的伤痛。然而他没有被苦难击垮,反而投身革命,学有所成,低调而坚定地为国家做出贡献。2007年去世前,他特别嘱咐妻子邵华,务必通知堂弟毛岸平。他们的感情为何如此深厚?毛岸青为何在生命尽头仍挂念毛岸平?

如果深入了解毛岸青,你会发现他的生命历程充满了无数的艰辛与坎坷,注定了他不平凡的一生。然而他始终保持低调,渴望做一个普通的“凡人”。

作为革命家庭的子女,毛岸青从小就被迫面对残酷的现实。他的父母为了保家卫国,四处奔波,难以照顾家庭。因此毛岸青和哥哥毛岸英几乎是在别人的接济下长大,过着吃“百家饭”的生活。

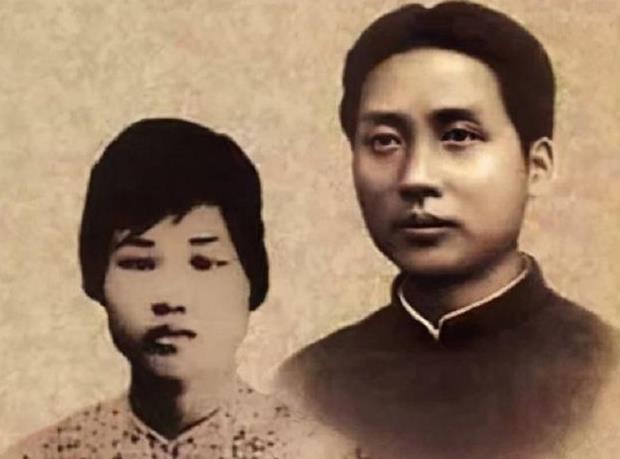

在他出生仅一个月时,毛主席就接到中央的指令离开长沙。从那时起,幼年的毛岸青几乎再也没有见过父亲,对父亲的印象也十分模糊。唯一能给他带来温暖和依靠的母亲杨开慧,成了他童年中唯一的安慰。

到了1930年,年仅7岁的毛岸青又遭受了人生的重大打击。母亲杨开慧因坚持革命理想,被反动派逮捕并残忍杀害。她在敌人的严刑拷打下,始终坚贞不屈,最终以29岁的年轻生命为革命献身。

当时毛家的三个兄弟,毛岸英、毛岸青和毛岸龙处境极为危险。为了保护他们,党组织决定将他们转移。在外婆向振熙和舅妈李崇德的庇护下,兄弟三人秘密逃往上海。在途中,他们不得不改名换姓,躲避敌人的追捕。

抵达上海后,兄弟三人被安置在由地下党员创办的大同幼稚园。这所幼稚园专门收留像他们这样流落他乡的革命者子女。在这里他们暂时找到了避风港,与其他孩子一起学习和生活。然而好景不长,地下党组织被帝国主义势力破坏,幼稚园被迫解散。

失去庇护所后,毛岸青和毛岸英被暂时寄养在一位地下党员家中。由于局势紧张,他们又被转移到这位党员的前妻家中。不幸的是,这位前妻对两个素不相识的孩子充满了敌意。她认为他们是无家可归的负担,经常对他们恶语相向,甚至体罚。

有一次因生炉火不当,这位前妻用铁钎子猛击毛岸青的头部,鲜血瞬间染红了他的脸。毛岸英回家看到弟弟受伤,心如刀割。他意识到继续留在这里只会带来更多的伤害,遂决定连夜带着弟弟逃离这个充满虐待的地方。

逃到街头的兄弟二人,无依无靠,只能靠打零工维持生计。他们在烧饼铺当学徒,每天忍受店主的打骂,食不果腹。思念着下落不明的弟弟岸龙,兄弟二人每天都生活在恐惧和焦虑中。最终他们无法忍受这种非人的生活,再次选择逃跑。

流浪街头的日子更加艰辛。毛岸青开始在街头卖报纸,经常遭受路人的冷眼和嘲笑。他还得知了自己小叔叔牺牲的消息,这让他原本就伤痕累累的心灵雪上加霜。母亲的牺牲、叔叔的遇难、弟弟的失踪,种种打击让他感到绝望。

目睹社会的黑暗和百姓的苦难,年幼的毛岸青心中燃起了对帝国主义的愤恨。他愤然在电线杆上写下“打倒帝国主义!”的标语。然而他的举动被巡捕和特务发现了。这些人对他进行了残酷的殴打,将他打得遍体鳞伤。

倒在湿滑的路面上,瘦弱的毛岸青已无法动弹,但他仍然不屈服,口中不断喊着:“就是要打倒帝国主义!”他的坚强和勇气令人动容。满脸鲜血的他最终被哥哥毛岸英救起。然而这次残忍的殴打给他留下了终生的后遗症。他被打成了脑震荡,耳膜受损,听力也受到了严重影响。

直到1936年,上海地下党组织终于找到了兄弟二人。在这之前,他们与父亲毛主席已经失联多年。毛主席一直在四处打听儿子的下落,但一直杳无音讯。得知孩子们还活着,他百感交集,终于可以稍稍放下心来。

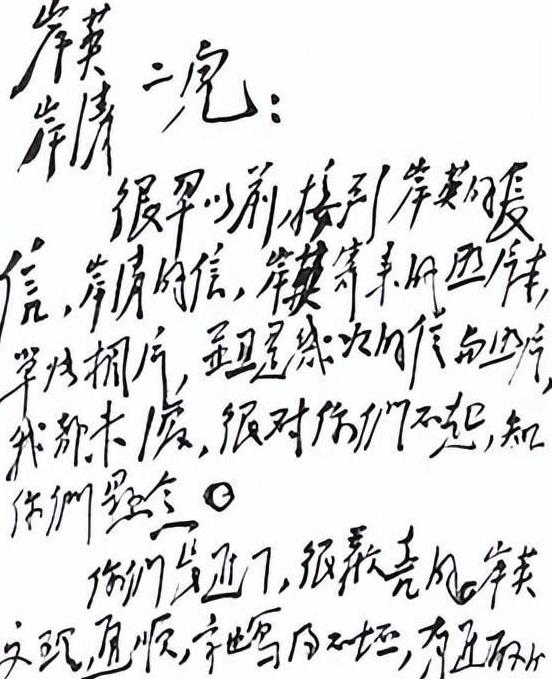

通过地下党的安排,兄弟二人被秘密送往苏联。在苏联的学习与生活中,毛岸青和毛岸英收到了毛主席的深情关怀。1938年,毛主席通过信使向远在异国的儿子们寄去一封情深意切的信件,表达了对他们的无尽思念和关切。兄弟俩收到信后,倍感亲切,也常回信分享在苏联的学习和生活经历。

在此期间,他们还得到了毛主席的第二任妻子的特别关照,她在苏联的日子里对两兄弟照顾有加,这份温暖和关怀为他们在异国的生活提供了巨大的心理支持。

苏联卫国战争期间,毛岸英主动请求前往战场,而毛岸青也积极参与了支援前线的多项活动,显示了他们对战斗的坚定承诺和勇气。战争结束后,毛岸英于1946年先行回国,毛岸青也在1947年随后归来,并加入中国共产党,投身革命。

回国后,毛岸青被派往黑龙江克山县,参与了土地改革的试点工作。这段经历让他深刻理解并参与到了中国农村的革命变革中。1949年,他返回北京,利用自己的俄文翻译能力,为国家的外交和文化交流做出了贡献。

然而他早年在上海受到的身体与心灵的创伤始终伴随着他。特别是哥哥毛岸英不幸去世后,这一打击更是加重了他内心的痛苦。毛岸青曾向父亲毛主席表达过他的困扰,称有一个“小家伙”在他的脑海中造成持续的痛苦。

为了治疗,毛岸青被送往苏联接受专业治疗,从苏联归来后,被安置在大连南山宾馆接受长期疗养。随着岁月流逝,他也到了应当成家的年龄。身边的朋友和亲人们认为,如果毛岸青能找到一位贤惠的伴侣,或许能对他的健康有所助益。

虽然有不少好意人士试图为他牵线搭桥,介绍了多位姑娘,但每次相见后,都未能擦出爱情的火花。直到1960年寒假期间,一次偶然的安排,改变了毛岸青的命运。

那年冬天,毛主席的老朋友张文秋计划带着女儿邵华前往大连探望毛岸青。邵华不光是毛岸英妻子刘思齐的妹妹,而且自幼在家中听闻过许多关于岸青的故事。虽然没有与毛岸青见面,邵华对这位哥哥一直抱有一种特别的敬意和好奇。

当邵华和母亲张文秋抵达大连时,一种奇妙的缘分静静萌芽。之前为毛岸青介绍的多位姑娘均颇具姿色,但与邵华的初见却让他心动不已。那天毛岸青看到的是一位眼睛明亮、梳着长辫子的青春佳人,他感到前所未有的心跳加速。

相见欢中,邵华也被毛岸青的温文尔雅所吸引。通常不善言辞的毛岸青在邵华面前变得健谈,两人的谈话自然而有趣,彼此的兴趣和见解在交流中得到了深刻的共鸣。

随着时间的推移,毛岸青和邵华的关系迅速升温。最终在家族的全力支持下,包括毛主席在内的所有人都为这对年轻人的结合感到高兴。1960年的五一劳动节,两人举行了简朴而温馨的婚礼,正式结为夫妻。

婚后的生活对毛岸青来说是一种全新的体验。邵华细心照顾使得毛岸青的健康状况有了显著的改善,他逐渐从失去哥哥的悲痛中恢复了出来,头痛的发作也大为减少。

不久后,他们迎来了新的家庭成员。在毛主席的提议下,孩子被命名为“新宇”,寓意新的宇宙和希望。

但六年之后,毛岸青的心理防线再次被冲垮了。

1976年9月9日,伟大的领袖毛主席永远地离开了这个世界,使毛岸青陷入深深的悲痛。然而与以往面对亲人离世的反应不同,这一次的毛岸青表现得更为冷静,这可能是多年生活的历练以及幸福生活的慰藉,给了他面对挫折的底气。

在父亲去世后,毛岸青在家中设立了灵堂,手拉着年幼的儿子毛新宇,在毛主席的遗像前庄重地宣誓:“新宇,来,咱们向爷爷宣誓,一定要继承他老人家的遗志。

毛岸青经常带着家人回到韶山,每次回到父母曾居住过的地方他都会驻足。他为韶山题词,用中俄两种文字写下:“我酷爱韶山。”每逢毛主席的诞辰纪念日,他也会带着全家不论风雨前往毛主席纪念堂,表达敬意。

板仓对毛岸青来说有着特别的意义,幼年时他就在母亲杨开慧的照顾下在此成长。自从离家多年后,他对板仓和母亲充满了思念。当他再次来到板仓,站在母亲的墓前时,毛岸青含泪在签名簿上写下了“杨岸青”三个字,表达了对母亲深深的爱与思念。

晚年的毛岸青生活宁静而幸福,他们一家住在一个安静的院落里,享受着简单而温馨的家庭生活。毛岸青酷爱音乐,经常弹奏钢琴等乐器,喜爱听俄罗斯的经典音乐。有时他还会用俄语唱歌,唱得字正腔圆。

由于在苏联留学过,毛岸青的俄语非常流利,他喜欢翻译和阅读俄文书籍,这成为了他生活中的一种消遣。他也热爱体育,尽管年岁已高,仍坚持打乒乓球。此外他还擅长下棋,无论是围棋、象棋还是跳棋,他都精通。

毛岸青性格温和,生活低调,与他接触过的人常说:“真想不到,这就是毛主席的儿子!”尽管生活幸福安逸,毛岸青始终思念着他的父母和哥哥。

每当怀念父母时,他就通过文字来表达自己的情感,留下了《我们爱韶山的红杜鹃》、《中国出了个毛主席》等佳作。

毛主席逝世30周年时,毛岸青和妻子深情地写道:“转眼间,父亲毛主席已经离开我们30年了。回想与父亲共处的岁月,我们体会到了长辈的慈爱和师长般的关怀,在他离开的日子里,我们承受着失去亲人的痛苦和无法弥补的遗憾。

毛岸青还会带家人去父母和杨开慧工作过的地方,如清水塘、井冈山、延安等地。他还组织了杨开慧和其他烈士陵园的整修,寄托对革命烈士的哀思。

他始终坚守对毛主席家风和遗志的承诺,关心贫困地区的发展,资助失学儿童。这样的毛岸青,一生都在默默地为国家和人民奉献。

据毛岸青的秘书章庭杰回忆,毛岸青曾多次说过:“我看见哥哥了,我要和他散步去……”这让人感慨,毛岸青一生都未曾忘记他的哥哥。

2007年3月23日,毛岸青在北京的301军医院逝世。临终前,他表达了想见一面远在韶山的堂弟毛岸平的愿望:“每次回到韶州,都是岸平在照看你,你帮我联系他,我想和他见最后一面……”遗憾的是,他的愿望未能实现,电话还未拨出,毛岸青便已经离世。

毛岸平得知噩耗后,急忙从韶山启程前往北京,无论如何都要赶来见兄长最后一面。他是毛主席在韶山唯一的仍在当地生活的近亲,与毛岸青的关系非常深厚。