被司马迁隐去的王朝:持续长达半个世纪,早于商朝却非夏朝

被司马迁隐去的王朝:持续长达半个世纪,早于商朝却非夏朝

商朝之前,一个鲜为人知的王朝曾在中原大地上演绎了一段传奇历史。这个王朝由东夷首领后羿建立,历经寒浞统治,前后延续约半个世纪。令人惊讶的是,这段历史在司马迁的《史记》中却被隐去,仅留下"太康失国"四字。而在这段被掩埋的历史背后,是一个充满权谋与复国奇迹的故事:夏王朝太康在位期间,东夷首领后羿发动政变夺取政权,其后又被寒浞取代;与此同时,夏室后人隐忍蛰伏,直至少康崛起,历经半个多世纪终于复国。这是中国历史上唯一一个在亡国五十年后实现复辟的王朝,而这段曲折的历史,却因司马迁的"正统观"而被刻意忽略。

夏启禅让之变:从公天下到家天下

在中原大地上,大禹以治水功绩赢得了万民敬仰。他用毕生心血治理水患,为百姓开创安居乐业的生活,这份功绩让他成为了不可争议的领袖人物。

按照当时的禅让制度,大禹去世后,权力本应转移给同样参与治水的伯益。伯益作为东夷部落的代表人物,与大禹一同劳作,为治水事业贡献了不可磨灭的力量。

但历史的车轮却在此时发生了转向。夏启不甘心让出这份权力,他打破了延续多年的禅让传统,强行夺取了伯益的继位权。

这一举动在当时掀起了巨大的波澜。一些部落公开表达不满,尤其是有扈氏率先发难。夏启为了巩固政权,不得不对抗议者发起镇压,由此爆发了著名的"甘之战"。

权力更迭引发的震荡并未就此平息。东夷各部落因伯益失势而产生强烈不满,这种积怨为日后的政权更迭埋下伏笔。

更为棘手的是,夏朝建立之初并没有完善的传位制度。这种制度缺失为权力斗争打开了大门,在夏启统治时期就爆发了"武观之乱"。

这场内乱源于诸子争位,反映出夏朝政权结构的不稳定性。与后来商周两代相比,夏朝既没有建立兄终弟及制度,也未确立嫡长子继承制。

这种制度真空造成了严重后果。权力的角逐不断消耗着年轻王朝的统治基础,各方势力的博弈让局势愈发复杂。

夏朝的统治者们没能及时意识到这些问题的严重性。他们沉浸在打破禅让制带来的权力快感中,却忽视了制度建设的重要性。

这种种隐患最终在太康时期集中爆发。内部的制度混乱与外部势力的虎视眈眈,让这个年轻的王朝陷入了前所未有的危机。从公天下到家天下的转变,不仅没有给夏朝带来预期的稳定,反而加速了它的分崩离析。

(文章结束)

东夷首领后羿:一场惊心动魄的政变

在夏朝的统治走向衰落之时,太康继承了王位。表面上看,夏朝依然维持着表面的安宁,实则暗流涌动,危机四伏。

太康沉迷于狩猎活动,常常带领一群随从出游,这种举动让他逐渐疏于朝政。朝廷大臣对此忧心忡忡,却无力改变这种局面。

就在一次狩猎归来之际,东夷部落首领后羿抓住了这个千载难逢的机会。他早已布置好人马,在关键时刻发动突袭,成功控制了太康及其随从。

这场精心策划的政变,标志着夏朝统治的第一次重大断裂。后羿控制朝政后,迅速掌握了军政大权,建立起自己的统治体系。

考古学家在河南新密新砦遗址的发掘,为这段历史提供了实物证据。这处遗址的年代早于夏朝都城二里头遗址,其中发现了大量具有东夷文化特征的器物。

这些出土文物展现了一个惊人的历史真相:东夷部落确实在这片土地上建立过统治。遗址中的建筑布局、器物形制都与传统的夏文化有着明显区别。

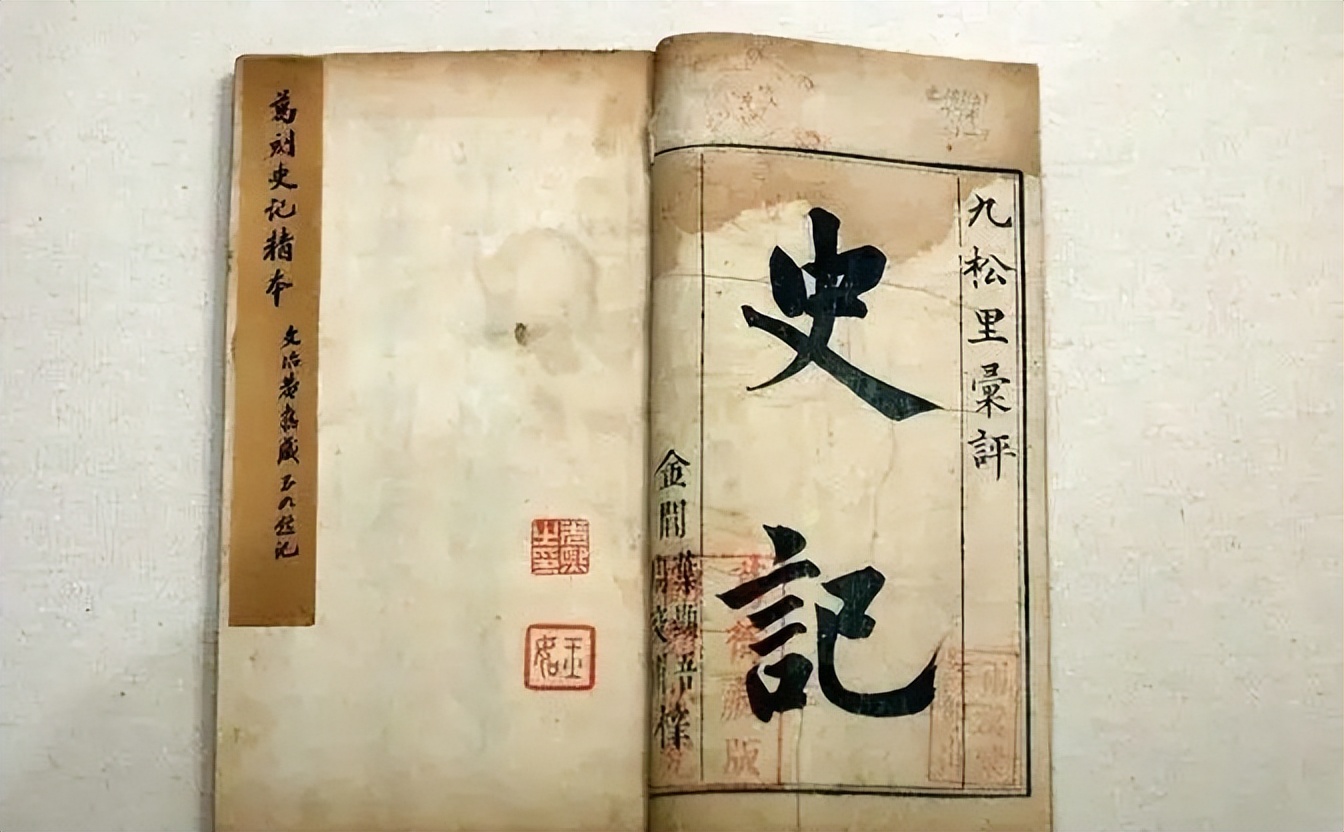

《史记》对这段历史的记载颇为微妙。司马迁仅用"帝太康失国"六个字带过这场改朝换代,随后便直接叙述中康继位的过程。

这种记载方式反映出司马迁的特殊立场。他试图淡化这次政权更迭的影响,把它描述成夏朝统治史上的一个小插曲。

但历史的真相远比这记载来得残酷。后羿建立的政权确实存在,而且延续了相当长的时间。他改变了夏朝原有的政治制度,重新分配了权力结构。

这场政变带来的影响远不止政权更替那么简单。它打破了夏朝统治者精心维护的政治秩序,为后来的政局动荡埋下了伏笔。

后羿掌权之后,并没有延续夏朝的治理方式。他更多地依靠东夷部落的力量,这种统治方式与夏朝形成鲜明对比。

考古发现的大量青铜器和玉器,反映出后羿政权具有相当的经济实力和文化水平。这些文物展现出独特的东夷文化特色,证明这个政权确实存在过。

后羿统治时期,中原地区的文化面貌发生了显著变化。东夷文化与原有的夏文化相互交融,形成了独特的文化现象。

这段被司马迁有意隐去的历史,实际上是中国早期国家形成过程中的重要一环。它展现了不同文化之间的碰撞与融合,也反映出早期中国政权更替的复杂性。

(文章结束)

寒浞夺权弑主:王朝更替再起波澜

权力的转移总是伴随着新的动荡。后羿建立政权后,逐渐沉溺于享乐,疏于朝政管理,大权旁落于身边臣子之手。

在这些臣子中,寒浞展现出非凡的政治才能。这位同样来自东夷的野心家,在朝中逐步积累力量,等待着夺取最高权力的时机。

寒浞深谙权力更迭之道,他并未贸然行动。随着后羿的统治日渐松懈,朝中大臣对局势的不满与日俱增。

时机终于成熟,寒浞发动了一场精心策划的暗杀行动。他选择在后羿毫无防备的时候下手,这场突如其来的政变让所有人措手不及。

后羿的死亡掀开了新的政治角逐序幕。寒浞迅速控制了朝中大权,建立起自己的统治体系,开启了一个新的王朝。

与后羿不同,寒浞上台后展现出强硬的统治手段。他深知政权稳固的关键在于清除潜在威胁,于是开始大规模追剿夏室残余势力。

在这场清洗行动中,夏后相成为重点打击对象。作为夏室宗亲,夏后相被迫迁都至帝丘,试图远离政治中心保全实力。

但寒浞的追剿让夏后相无处可逃。最终在帝丘,这位夏室后人命丧黄泉,为寒浞巩固政权付出了生命代价。

历史在此处留下一段动人的记载。夏后相的孕妻在丈夫遇害后,冒着生命危险逃往母家有仍氏,在那里生下了一个男婴。

这个男婴就是后来的少康,他的出生为日后夏朝的复兴埋下了希望的种子。但在当时,寒浞的统治达到了顶峰。

寒浞建立的新王朝与此前的统治者都不相同。他采取了更为严厉的政策,试图通过高压统治来维持政权稳定。

在他的统治下,中原地区的政治格局发生了深刻变化。原有的夏朝贵族要么被清除,要么被迫隐姓埋名,四处流亡。

这段时期的考古发现显示,统治阶层的更替带来了文化面貌的显著变化。器物的形制和装饰风格都展现出新的特点。

寒浞的统治持续了相当长的时间,在这期间,夏朝的统治实际上已经完全中断。这个新建立的王朝,以一种全新的面貌统治着中原大地。

直到半个多世纪后,少康带领着复国力量的崛起,才最终结束了寒浞的统治。但这段历史,却因为不符合"正统"而被后世史书有意淡化。

(文章结束)

少康复国奇迹:五十年后的逆转

在山东济宁金乡的土地上,少康度过了隐姓埋名的童年时期。他在母亲和外祖父的保护下,在有仍氏的领地中慢慢成长。

随着年龄增长,少康开始着手准备复国大业。他先是在有仍氏的领地内积蓄力量,培养自己的亲信班底。

复国的过程充满艰辛。少康采取了迂回战术,没有贸然对抗寒浞的主力。他选择了从边缘地区开始,逐步扩大自己的势力范围。

在密县(今河南新密),少康建立了自己的根据地。这个地方距离寒浞的统治中心较远,便于发展力量。

考古学家在新密地区发现的遗址,印证了这段历史。遗址中出土的器物显示,这里曾经历过一个重要的政权更替过程。

寒浞统治的衰落为少康提供了机会。经过多年经营,少康的力量不断壮大,支持他的诸侯越来越多。

这场复国之战最终以少康的胜利告终。寒浞政权被推翻,统治了半个多世纪的东夷王朝就此终结。

夏朝的复辟在中国历史上是独一无二的。没有任何一个王朝能够在亡国五十年后重新夺回政权,这让少康的成功显得格外不凡。

但这段历史在司马迁的笔下,却变得异常简单。《史记》中对少康复国的描述寥寥数语,仿佛这只是一次普通的王位更替。

这种处理方式并非司马迁疏忽,而是其"正统观"使然。在他的史学思想中,后羿和寒浞都是篡位者,不值得过多笔墨。

这种"正统观"的影响深远。通过周孝王和周携王的例子就能看出,司马迁对不符合正统继承制的统治者都采取了类似的处理方式。

周孝王虽然是一位雄才大略的君主,但因为打破了嫡长子继承制,在《史记》中被一笔带过。周携王的二十多年统治,更是完全被抹去。

少康复国的历史价值远超其表面意义。它不仅仅是一个王朝的复辟,更展现了中国早期政治制度的演变过程。

这段被刻意淡化的历史,实际上蕴含着丰富的历史信息。它展示了夏朝如何在经历重大危机后,重新确立了自己的统治地位。

通过这段历史,我们得以窥见中国早期王朝更替的复杂性。它打破了人们对于早期中国历史单线发展的认知,展现出更为丰富的历史图景。