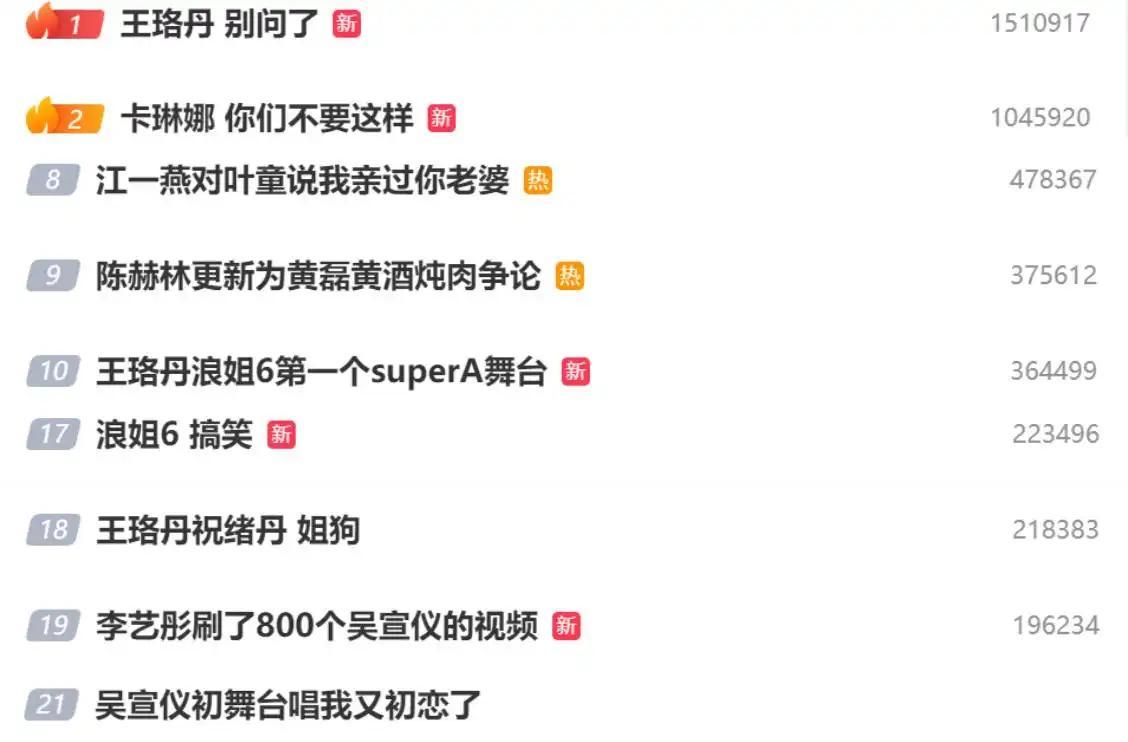

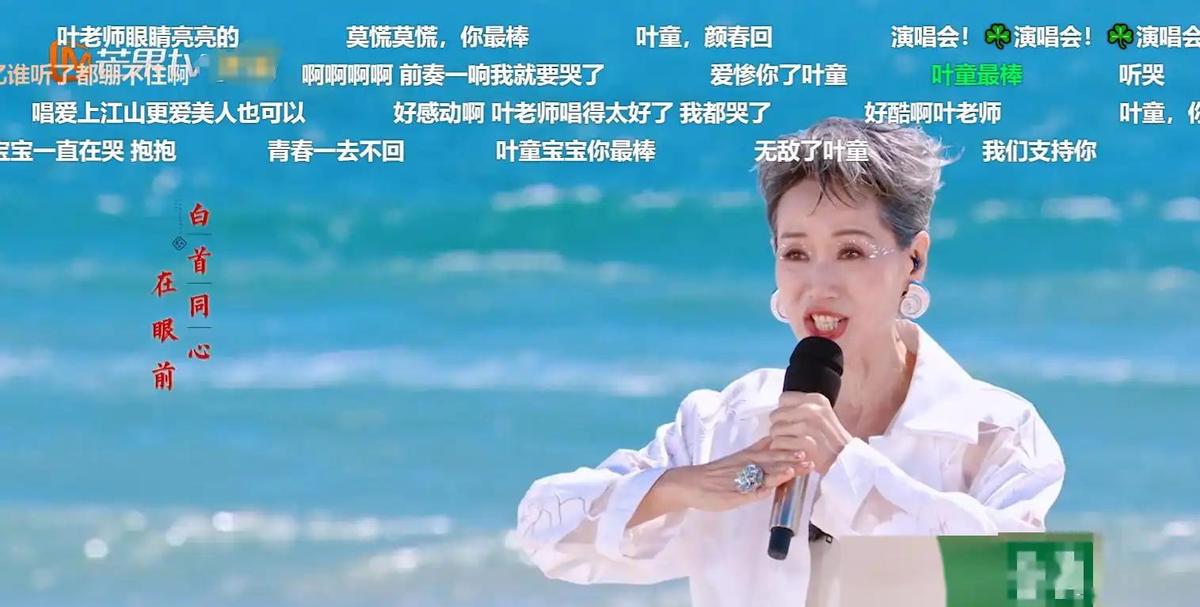

芒果TV化妆间的镁光灯下,王珞丹对着镜子整理耳麦的瞬间,指尖微微发抖。这位曾因《奋斗》中米莱一角红遍大江南北的演员,此刻正站在《浪姐6》的十字路口。当节目组宣布她获得初舞台SuperA评级时,弹幕瞬间分成两个阵营:老剧粉的「实至名归」与新生代的「她是谁」形成鲜明对冲。

这种认知割裂恰是当代综艺的典型症候。中国传媒大学2023年发布的《文娱产业白皮书》显示,85%的综艺选手在节目播出期间会经历人设重构,其中63%的参与者会因此获得商业价值提升。王珞丹的低调学霸人设,与李艺彤的「耿直小辣椒」形象形成镜像对照,暗合了节目组精心设计的流量矩阵。

在第三期加更内容里,祝绪丹主动挑战王珞丹的桥段,实则是「人设经济学」的完美演绎。清华大学传播学院的最新研究表明,综艺节目中的冲突场景能带来27%的观众留存率提升。当祝绪丹挽着王珞丹手臂说出「想和丹姐切磋」时,监视器后的导演组露出了会心微笑——这组「相爱相杀」的镜头在抖音衍生出#塑料姐妹花#话题,播放量48小时突破1.2亿。

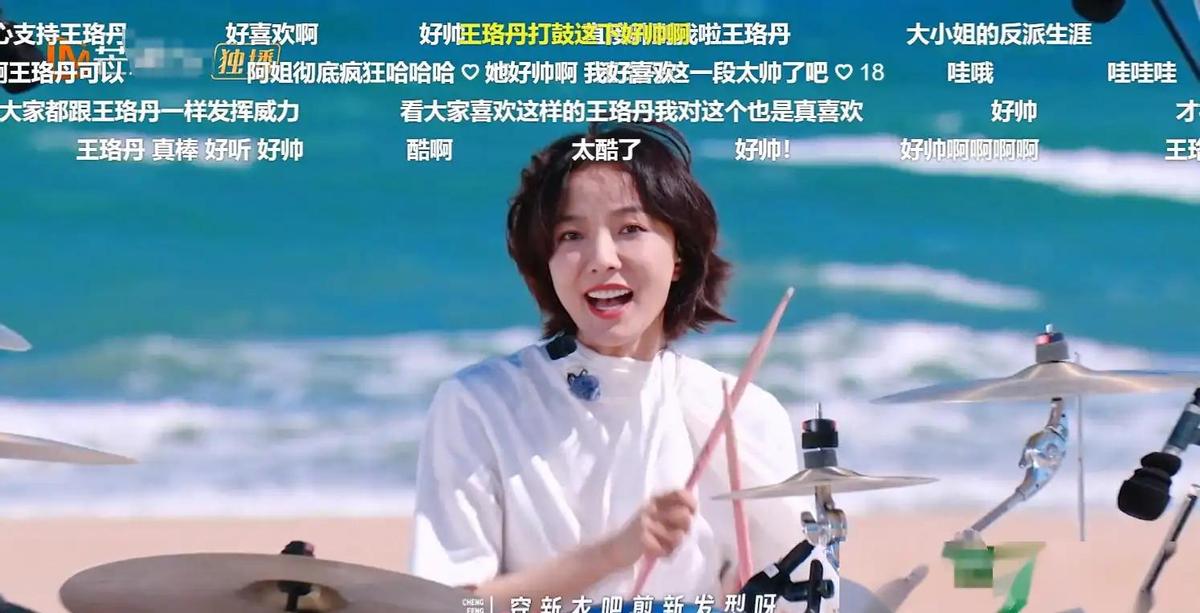

演播厅顶棚的环形灯带明明灭灭,折射出观众席上两千张面孔的微妙表情。当曹颖抛出那个引发争议的提问时,前排举着「叶童永远的神」灯牌的阿姨粉,与后排戴着渔夫帽的Z世代追星族,正在经历两套完全不同的价值审判体系。

北京大学社会心理学实验室的跟踪调查显示,综艺节目的舆论场中存在显著的「代际审美断层」:70后观众更看重业务能力的传承性,90后群体则对「综艺感」和话题度更为敏感。这种分裂在第五期「经典影视剧翻拍」环节达到高潮——叶童重现《新白娘子传奇》片段时,收视曲线在35岁以上观众群中飙升15%,却在20-25岁区间出现6%的滑落。

这种集体审美的暴力性在弹幕文化中尤为凸显。当李艺彤第N次「口无遮拦」时,实时滚动的评论像一场数字时代的猎巫运动。复旦大学新媒体研究中心发现,综艺节目的弹幕中存在17.3%的攻击性言论,其中62%针对女性参赛者。那些「做作」「心机」的标签,与其说是对具体行为的评判,不如说是大众对「完美女性」想象的集体投射。

道具组正在连夜搭建第六次公演舞台,LED屏幕上流动的数据曲线暴露了残酷真相:王珞丹关联词云中「低调」出现频次下降40%,取而代之的是「皇族」「剧本」等质疑。这看似偶然的舆情转向,实则是平台方、经纪公司与广告主的三方角力。

某知名娱乐公司制片人透露(基于保密要求匿名),《浪姐》系列的选手名单需要经过72项数据评估,包括但不限于微博超话活跃度、小红书种草指数、B站二创潜力值。王珞丹能突出重围,除其自身履历外,更因她背后经纪公司与某高端护肤品牌的深度对赌协议——该品牌需要「知性女性」形象代言人完成市场下沉。

这种资本逻辑在衍生商务合作中体现得淋漓尽致。叶童的「戏骨」标签使其斩获三家老字号品牌代言,祝绪丹的「流量小花」定位则拿下五个快消品推广。与之形成对比的是李艺彤,虽然话题度居高不下,但因形象争议至今未签下任何高端代言。这印证了艺恩数据的最新结论:综艺带来的短期流量转化率高达38%,但长期商业价值仍取决于人设稳定性。

当节目进行到第八期,一个耐人寻味的场景在社交媒体疯传:王珞丹在后台指导00后选手声乐技巧,暖黄色灯光下的侧影与十五年前《我的青春谁做主》中的钱小样重叠。这个未被剪进正片的花絮,意外掀起「实力派文艺复兴」的讨论热潮。

这种观众自发的价值回归,正在重塑综艺制作逻辑。优酷《演技派》制片人透露,他们正在研发「双轨制评分系统」,将专业评审与大众投票权重调整至1:1。这种变革背后是残酷的数据现实:虽然流量明星能为节目带来初期热度,但豆瓣数据显示,口碑评分超过8分的综艺中,83%都有「业务能力过硬」的核心选手。

或许真正的破局点在于「去人设化」的实验。爱奇艺即将推出的《无名之辈》特别企划,要求参赛者隐去所有过往成就,仅凭现场表现争夺晋级名额。这种看似反潮流的设定,在前期观众调研中获得了72%的期待值。当算法开始「反算法」,当人设遭遇「无人设」,这场持续多年的综艺博弈或将迎来新的变数。

演播厅的掌声渐息,三十位姐姐的香水味混合着舞台干冰的雾气,在走廊凝结成细小的水珠。这场持续三个月的真人秀,不过是文娱工业化浪潮中的一朵浪花。当我们在深夜滑动手机,为某个舞台瞬间热血沸腾或愤慨不已时,或许该意识到:每个点赞背后都是审美取向的投票,每次转发都在参与人设的集体建构。

下次当你想发弹幕吐槽时,不妨停顿三秒——这短暂的留白,可能比任何评级都更接近真实的表达。毕竟在这个注意力经济的战场上,我们既是观众,也是隐形的评审,更是资本游戏的终极变量。你说,下一季的舞台灯光,会为我们照亮怎样的新剧情?